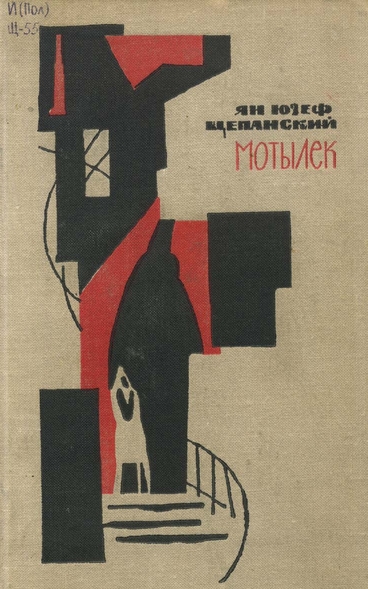

Книга: Мотылек

Мотылек

Он играл в дальнем углу сада, отгороженного от дороги живой изгородью из молодых елочек. Собственно, это был не сад, а часть луга с редко растущими деревьями, твердые корни которых извивались по земле, с ямками, вырытыми в песке курами, с множеством валявшихся в траве шишек и камешков. Все это было деревней, потому что над елочками виднелись покрытые темным лесом горы, а над ними — огромное небо и с дороги доносился запах конского навоза. Он любил деревню. В деревне много места и много животных, и все веселое и интересное. Вот и сейчас кто-то едет по дороге. Он подбежал к изгороди. Сквозь кривые ветви он увидел двух вспотевших, запыхавшихся лошаденок, тянущих в гору длинное-предлинное бревно с всаженным в толстый конец топором. Задние колеса под бревном так далеко находились от передних, что он не смог бы их нарисовать на одном листе бумаги. Ободья стучали по камням, спицы скрипели, а конец бревна забавно подпрыгивал. Рядом с лошадьми шел настоящий гураль [1] в выцветших суконных штанах, грязной рубахе и черной шляпе, украшенной красным ремешком с ракушками. В зубах у него была медная трубочка, а в руках длинный кнут, которым он только взмахивал, потому что настоящие гурали любят лошадей и никогда их не бьют. На мальчика пахнуло крепким конским потом и сырым, ободранным от коры деревом. Гураль подпер шкворень плечом и грубым, гортанным голосом закричал:

— Ло, гайт, гайт, — чисто по-гуральски.

Подпрыгивая, он вернулся в свой угол, где под черностволой сосной стал строить загон из палочек. В середине он поместил коров и овец. Коровы — это большие коричневые шишки, блестящие, как будто их кто-то почистил пастой. Волы — покороче и тверже, сероватые, с ощетинившимися жесткими чешуйками. Больше всего ему нравились овечки — маленькие, мягкие, влажные от смолы, со слипшимися зелеными лепестками, розовыми по краям. Он нежно гладил их кончиками пальцев и блеял: бэээ-ээ, бэээ-ээ. Вдруг он решил все изменить. Коровы будут простыми лошадьми, а те, колючие, — скакунами. Мягкие же зеленые шишечки — жеребятами. Жеребята останутся в загоне, потому что они еще маленькие и могут потеряться. А скакуны… Скакуны пусть себе скачут по лугу. Он взял одного и швырнул. Копавшаяся неподалеку курица с громким кудахтаньем шарахнулась в сторону. Это было так смешно, что он швырнул ей вслед вторую шишку. Скакун понесся как бешеный, тряся гривой, а курицы и след простыл. Исчезла за домом, и только издалека доносились ее крикливые жалобы.

Простые лошади будут возить бревна. Он положил на траву палку, а перед ней две коричневые шишки. Н-но, гнедые! Ло, гайт, гайт!

Тяжело лошадям тащиться в гору. Здесь пригодился бы кнут, чтобы щелканьем подбодрить их. Он огляделся вокруг в поисках прутика. И тут ему на лоб упала большая теплая капля. Откуда эта капля, если светит солнце? Но вот еще одна шлепнулась на руку чуть ниже локтя, и еще одна на колено. Дождь!

Он запрокинул голову. Раскаленное добела солнце по-прежнему полыхало вверху, слепя и обжигая зыбким сиянием, и от этого небо казалось темным, не голубым, а серым, и это серое небо поблескивало и даже слегка переливалось, как оцинкованное железо.

Капли косого дождя падали и падали ему на лицо, и он слышал, как они уже шелестят в кроне сосны. Если смотреть вверх, они совсем не видны, но стоит опустить голову — и они вспыхивают возле самых глаз, ярко сверкая на фоне деревьев и далеких гор, редкие и вовсе неторопливые. Стало как-то по-особенному приятно. Воздух пах свежестью воды и травы, все засверкало вокруг, стало чистым и отчетливым.

Он с беспокойством оглянулся в сторону дома. Конечно, бабушка прикажет ему, чтобы он сейчас же вернулся. Миха-ась! Миха-ась! Ему почти казалось, что он слышит этот зов, этот крик, смешно ломающийся в середине, начинающийся гулко из глубины груди и кончающийся пронзительным писком.

Нет, никто его не зовет. Из-за дикого винограда, оплетающего крыльцо, маячит светлое пятно. Белая летняя юбка в черный горошек прикрывает большой живот и бедра и неподвижно покоится на шезлонге. Он представил себе, как прекрасно спится бабушке под тихий шум дождя, шуршащего в листьях дикого винограда. У нее широко раскрыт рот, из-под несомкнутых век поблескивают белки, живот слегка поднимается и опускается, а из ноздрей вырывается равномерное нежное похрапывание. Ему совсем не нужно подходить близко, чтобы все это видеть.

Успокоившись, он вернулся к игре и стал выводить из загона жеребят одного за другим, весело бормоча:

Солнце светит, дождь идет,

Ведьма в ступе масло бьет.

Хоть бы было плохо сбито,

Чтоб пошло свинье в корыто! [2]

На травку, жеребятки, на травку. Не беда, что она мокрая. Хотите пить? Смотрите, какие прекрасные капельки!

А это что такое? Он отдернул руку и отпрянул назад. Ему показалось, будто сухой листок ожил и, став вертикально, медленно пополз по руке, щекоча ее. Только когда листок на минуту раскрылся и блеснули черно-коричневые крапинки на пушистом бархате, он увидел, что это мотылек. И вовсе он не прилетел, а пешком вышел из травы. Может быть, он болен? А может быть, у него где-то здесь домик и он только выглянул на минутку?

— Здравствуй! Где ты живешь, дорогой мотылек? Покажи, какие у тебя крылышки. Ну, покажи, покажи…

Он попробовал пальцем раскрыть его сухие сомкнутые крылышки. Мотылек присел на волосатых ножках, ухватился за руку, словно маленькими коготками.

— Ну покажи, не бойся. — И вдруг крылышки на мгновение опять раскрылись, как книга, и он увидел черно-коричневые или, пожалуй, черно-оранжевые крапинки на коричневом, кое-где вытертом бархате, обрамленном причудливой черной каемкой.

Он посмотрел на свой палец. На нем осталось немного серебристого порошка, как после убитой моли. Это была пыльца. Когда-то он слышал от кого-то, что она мотыльку очень нужна. А мотылек тем временем продолжал сидеть на запястье, и его плотно сомкнутые в прожилках крылышки слегка покачивались, точно парус над лодкой. Вдруг рядом с ним упала большая капля и разбилась на мелкие брызги.

— Намокнешь, — сказал он. — Не ходи под дождем. Простудишься, дорогой мотылек, и умрешь. Где твой домик?

Он внимательно осмотрелся вокруг, прикрыв мотылька от дождя, как навесом, другой рукой. Но долго держать так руку не смог. Она начала дрожать. К счастью, он заметил в траве, возле загона с жеребятами, круглое отверстие. Он видел не раз, как из таких отверстий вылетают толстые мохнатые шмели. Наверно, и мотыльки живут в таких же норках. Конечно, это и есть его квартира.

Все так же сидя на корточках, он придвинулся ближе к загородке и, согнув кисть, оперся ею о землю.

— Видишь, это твой домик. Иди спрячься. Как только дождь перестанет, ты выйдешь опять.

Но мотылек и не думал двигаться с места. Он сидел как приклеенный. Не помог даже легкий толчок пальцем.

— Какой же ты глупый. Ну, иди, иди, мотылек. Знаешь что? Я помогу тебе.

Он осторожно, двумя пальцами взял крылья у самого основания. Коснувшись этой беззащитной хрупкости, он почувствовал дрожь, похожую на отвращение. Мотылек отчаянно хватался ножками за его руку, нужно было немного дернуть, чтобы его оторвать.

— Отпусти, слышишь? Посмотри, глупышка: вот дверь в твой домик. Влезай! Нельзя ходить под дождем.

Отверстие было маленьким. Головка мотылька входила в него без труда, но крылышки не пролезали. Они качались из стороны в сторону, а ножки беспомощно перебирали воздух.

— Подожди.

Он обернулся и свободной рукой взял «бревно», которое тащили гнедые. Вот оно и пригодилось. Гнедые для того его и везли. Он стал палкой расковыривать дырку и очень был доволен собой. Если б не он, кто бы позаботился о бедном мотыльке? Довольный, он напевал:

Глянь на нас, Костюшко, с неба,

Трам-та-там-там, трам-та-там-там…

Еще немного, и все будет хорошо. Сейчас, сейчас, мотылек. Крылышки у него немного помялись, но он уже почти весь влезал внутрь. Мотылек, видимо, понял, в чем дело, и перестал перебирать ножками. Иногда одна из них слегка вздрагивала, но вообще он проявлял большое терпение.

— Ну вот и все, дорогой мотылек. Видишь, как хорошо?

Среди мокрых стеблей, на которых капли дрожали, как маленькие, полные солнца лампочки, из земли торчал кусочек перепончатой тонкой пленки в прожилках.

— Вползи чуть поглубже, — попросил мальчик, — там сухо. Знаешь что? Я тебе помогу.

Он осторожно подтолкнул мотылька палочкой. Когда он подтолкнул его во второй раз, словно ток прошел у него по руке — он уткнулся во что-то мягкое. Он отбросил палку, конец которой был выпачкан чем-то белым. У него, наверно, насморк, и это такой густой плевок, объяснил он себе. Но краешек крыла все еще высовывался из норки. Он взял плоский камень и прикрыл ее. Теперь на него не будет капать. Когда дождь пройдет, я его открою.

Он поднялся. Ноги от долгого сидения на корточках одеревенели. С волос на лоб и щеки стекали теплые струйки. Он задумчиво смотрел на лежащий в траве камень. Никто бы не догадался, что находится под ним. Но он уже не был доволен собой. Ему даже становилось как-то не по себе, и все сильнее, и тогда он повернулся и пустился бегом к дому. Остановился он у крыльца. Из-за дикого винограда раздавалось спокойное, шелестящее посапывание бабушки. Он постоял минуту в нерешительности, ему вдруг показалось, что он совсем один на свете. Что-то зашевелилось под ступеньками крыльца. Он заглянул туда. Во мраке, насыщенном затхлым запахом опилок и мокрого дерева, куры пережидали дождь. Нахохлившаяся наседка, склонив набок голову, подозрительно смотрела на него желтым глазом. Когда он вошел, они шарахнулись в разные стороны, наполнив шумом тесное помещение, и с кудахтаньем вылетели наружу, подняв облако пыли и пуха.

С бьющимся сердцем присел он на кучке опилок. Наверху заскрипел шезлонг, потом половицы. Он ждал того, что сейчас должно было произойти.

— Миха-ась! Миха-ась! Где ты?

Он позволил ей позвать себя еще раз и наконец ответил «здесь», выходя из укрытия.

Он стоял перед бабушкой на ступеньку ниже, стараясь не смотреть, как она заламывает толстые белые руки.

— Побойся бога, что ты выделываешь! Такой большой пятилетний мальчик, а ни на минуту нельзя тебя оставить без присмотра. На кого ты похож? Весь мокрый! Вот мама приедет, я ей расскажу, что ты не слушаешься и бегаешь под дождем. Иди сюда сейчас же.

Он видел, что дождь стихает, слышал из соседнего сада радостные крики детей. И знал, что не пойдет и не отодвинет плоский камень. Он покорно давал подталкивать себя к дверям. Но на пороге задержался.

— Бабушка, где живут мотыльки?

Она остановилась, застигнутая врасплох его вопросом.

— Нигде не живут, — начала она, но тут же потащила его за плечо в коридор. — Хитрости тебе не занимать, зубы мне не заговаривай. И не думай, что ты сразу же побежишь играть на «Эдельвейс». Сейчас я тебя вытру, переодену и дам выпить чего-нибудь горячего.

Он не ответил. Он покорно сносил строгие наскоки бабки. Ему совсем не хотелось идти на «Эдельвейс». С детьми из «Эдельвейса» у него уже не было ничего общего.

Когда, вытертый досуха и переодетый, он сидел за столом и ждал горячего молока, ему казалось, что он уже какой-то другой и что все приятные, смешные вещи, которые недавно так радовали его, перестали для него существовать.

Бабка быстро вошла в комнату, поставила перед ним молоко, видно было, что ей еще хочется поворчать, но, взглянув на него, она хмыкнула и только сказала: «Пей». Потом начала вертеться по комнате, поглядывая на него время от времени из-под нахмуренных бровей. Наконец остановилась у окна.

— Михась, — сказала она уже совсем спокойно. — Поди-ка посмотри, какая красивая радуга.

Он послушно подошел и молча посмотрел на радугу, которая была всего-навсего цветной полоской на небе.

Опавшие листья устилали аллеи парка. Они резко пахли чем-то горьким и кислым, особенно под вербами, у пруда. Много их плавало на воде. Они были похожи на маленькие золотистые лодочки. Холодный ветер неторопливо гнал их вместе с хлопьями осевшей сажи. Бесконечные флотилии проплывали мимо опор горбатого мостика из гнилых березовых бревен. Деревья стояли почти голые. На черных ветках судачили галки, поминутно взлетая в серое небо крикливыми стаями. Только дубы еще хранили темный багрянец и в редких лучах бледного солнца время от времени вспыхивали бессильным гневом.

Пани Эльза поминутно подзывала детей, поправляла им шарфики и ворчливо напоминала, чтобы они не ходили по лужам.

Над каменным рвом вольера для медведей стояло всего несколько человек. Звери метались по бетону у подножия искусственных скал. Они мягко переваливались с боку на бок и время от времени поднимали свои мотающиеся головы, косо поглядывая на белеющие вверху человеческие лица.

Еще недавно дети так любили мишек. Бегали наперегонки к железной ограде, с карманами, полными конфет и яблок. Сейчас они смотрели на них недоверчиво, со страхом в глазах, а маленькая Моника судорожно сжимала руку пани Эльзы. Они, правда, сами не видели несчастного случая, но в городе об этом рассказывали во всех подробностях, и заметка на эту тему появилась даже в газете. Можно было ясно представить себе, как это произошло, — так ясно, что Михал и Моника вспоминали о случившемся с ужасом очевидцев. Фокстерьер, падая, жалобно скулил и быстро перебирал лапками, а потом было слышно лишь урчание зверя, хруст ломаемых костей, чавканье и истерические крики хозяйки. Остался один окровавленный ошейник. Искушение погладить мишек пропало бесследно.

— Гадкий Шварц, — сказала Моника, — он самый плохой.

Черный зверь, косолапо ступая, подошел к стене, присел, показав коричневое брюхо, и начал попрошайничать, размахивая лапами. Нижняя губа у него отвисла мясистой петлей, влажный нос непрерывно двигался, а в маленьких желтых глазках мерцали красноватые искорки.

Его назвали Шварц, решив, что только немецкое имя может передать зловещую природу изверга.

— Пошел! — крикнул Михал, и топнул ногой.

— Он сюда не вспрыгнет? — забеспокоилась Моника.

— Ни в коем случае, — сказала пани Эльза.

— Ну, а если очень разозлится?

— Михась, почему ты дрожишь? — Пани Эльза окинула мальчика критическим взглядом. — Ну, конечно! Ботинки совершенно промокли. Я сто раз говорила: не ходи по лужам. Идем домой, — приказала она.

В прихожей пахло горелым. Дети с беспокойством нюхали воздух, покорно отдав себя в руки пани Эльзы, стягивавшей с них пальто и свитеры.

— Ничего особенного, — ворчала она. — Тряпка загорелась на кухне. Моника, куда ты бежишь? Надень туфли! Что за ребенок!

Девочка исчезла в глубине квартиры. Через минуту громкий плач наполнил все комнаты. У нее был резкий голос, и плакать она действительно умела. Михал и пани Зльза мигом пронеслись через столовую. Из открытых дверей детской комнаты валил дым.

— Макака, макака, макака, — кричала Моника. Она стояла возле печки в облаке серого дыма, размахивая большой плюшевой обезьяной, из которой валил дым, как из кадила.

— Я же говорила, чтобы ты не прятала ее за печку! — закричала пани Эльза. — Дай мне эту дрянь! — И она схватила обезьянку за ногу.

— Сами вы дрянь! — завопила Моника.

Из брюха макаки посыпались опилки. Пани Эльза энергично шлепнула Монику, и плач девочки перешел в яростный вой.

Пользуясь замешательством, Михал схватил игрушку и спрятался с ней в угол, за кроватью. Плюш на животе обезьянки продолжал тлеть, и темная дымящаяся рана неумолимо расширялась.

Пани Эльза подбежала к окну, распахнула его настежь. Потом крадучись приблизилась к Михалу.

— Дай макаку, ее надо потушить.

Моника ухватилась за юбку бонны.

— Не давай! Она ее выбросит!

Михал сел на обезьянку, прижимая обожженный мех к полу.

— Ах вы, сопляки! Сейчас я с вами расправлюсь.

— Что здесь происходит? Дети! Пани Эльза!

В дверях стояла мать. Она не успела снять меховую шубу, вбежав прямо из передней и только сейчас стягивая перчатки с узких рук.

— Почему вы держите их при открытом окне? Вот Михась уже кашляет.

Все трое наперебой стали рассказывать о случившемся. Моника обливалась горькими слезами, но каждый чувствовал облегчение. Даже макака перестала тлеть. За обедом об инциденте уже говорили в шутливом тоне. Отец, который пришел с работы усталый и молчаливый, улыбался, когда Моника рассказывала об операции «отросткообразного червячка», которую она сделает пострадавшей.

Моника умела громко реветь, но и быстро утешалась. Целый день она нянчила макаку. Постелила ей удобную постель в картонной коробке, делала уколы, ставила компрессы и пела колыбельную. Михал отводил глаза от потертой обезьянки с нашитой на животе белой заплаткой. Его преследовал запах паленого. Он старался не думать о том, что произошло, но печальный запах все время напоминал ему, что это он спрятал за печь старую добропорядочную макаку, такую хорошую, не причинившую никому зла. Он ходил по дому с тяжелым сердцем, отказался от полдника, сказав, что у него болит голова, так что в конце концов голова у него разболелась на самом деле. Он знал, что не сможет никуда деться ни от запаха, ни от пения Моники, ни от этой невыносимой тяжести в груди. Во всем доме он не нашел ни одной интересной вещи, которая могла бы его развлечь. Потому что такой вещи не было на свете. Он отчетливо это чувствовал. Для этого он должен перестать быть Михалом, должно никогда не быть ни макаки, ни осени, ни этого города с мокрым парком. Теперь все ушло и ничто не будет таким, как раньше.

По-прежнему лил дождь. По улице двигались блестящие черные зонты, а по стеклам текли маленькие струйки с капельками на конце. Наверху у соседей кто-то разучивал гаммы, вверх вниз, вверх вниз, без надежды на какую-нибудь перемену, с печальным смирением. Михал принялся рисовать уланов, но у всех у них получались одинаковые лица. Напрасно он дорисовывал им по-разному закрученные усы: лбы и носы создавали одинаковые остроугольные лесенки. Было серо, холодно и неуютно, и ничего не хотелось делать.

Только за ужином он немного повеселел, потому что были русские пироги, хотя они ему понравились гораздо меньше, чем обычно.

На этот раз Михал не торговался из-за каждой минуты и пошел спать безропотно, в глубине души надеясь, что ночь восстановит прежнее течение жизни. От его печали осталась только неопределенная подавленность, которую ночь, может быть, сумеет бесследно развеять, и все-таки в постели его снова настиг запах горелой шерсти. Зачем, зачем он спрятал обезьянку за печь? Ей, конечно, было неприятно сидеть в таком тесном пыльном углу. Как же она страдала, когда кафель нагрелся и начал тлеть ее красивый мягонький мех, наполняя удушливым смрадом темный закуток. А он в это время гулял по парку, полному терпкого запаха осенних листьев. Он вспомнил о медведях, кружащих по дну своей каменной ямы, и огорчился еще больше. Макака была кроткая и веселая, не способная ни на какое предательство, целиком зависящая от его любви.

Моника спокойно посапывала в своей кроватке, а Михал не мог найти себе места — то постель казалась ему влажной от жары, когда он лежал минуту без движения, то опять жесткой и холодной, когда придвигался на край. Страшный запах пропитал подушку и одеяло, проникал во все возникающие в его сознании картины. Макака продолжала тлеть за печью, брошенная и беспомощная, и Михал страдал вместе с нею. Это его собственное тело, охваченное жаром, источало этот невыносимый чад. И длилось это бесконечно. Темень, жар, чад, непроходящая тоска по вещам, которые уже невозможно вернуть. Руки тяжелые, одеревеневшие — ими трудно шевелить. А потом ощущение падения, глубокого падения, в хаос мрака, удушья и тесноты. При этом тело его то Непомерно расширялось, то сжималось до микроскопических размеров. Михалу казалось, что он погружен в какое-то вещество неопределенной консистенции и размеров, единственным осязаемым качеством которого был с каждой минутой сгущающийся страх. Вдруг, без всякой видимой причины, этот страх стал таким невыносимым, что Михал открыл глаза и отчаянным рывком вылез из-под одеяла. Весь дрожа, он прижался к подушке. Он знал, что в комнате кто-то есть, кто-то очень страшный, караулящий его всей мощью своего зла. Он еще защищался, не желая его видеть даже широко открытыми глазами, но не смог ни повернуть головы, ни опустить век, а воля его слабела и всякое сопротивление было напрасным.

Этот «кто-то» сидел там, под круглым столом напротив кровати. Огромный, едва помещающийся под доской красного дерева, черный, как ночь, но видимый в темноте благодаря гладкому блеску жесткой шерсти. Его длинные кривые руки напоминали мощные лианы. Одна рука обвивала поджатые колени, а другая — ножку стола. Голова втянута в сутулую спину, и только из-за того, что она была наклонена, не был виден блеск маленьких глаз. «Он» сидел неподвижно, налитый огромной силой и какой-то зловещей радостью. В самой этой неподвижности было обессиливающее колдовство. Ее невозможно было выдержать, но и нарушить ее равновесие было тоже невозможно. Михал не осмеливался даже думать. Где-то на дне сознания у него была готовая картина конца, слишком ужасная, чтобы вытащить ее на поверхность и рассмотреть. «Он» встанет в полном молчании, не спеша подойдет на своих кривых коротких ногах, протягивая страшные лапы… Стол спадет с «него», как скорлупа, без всякого шума. Это когда-нибудь случится. Через минуту или спустя целую вечность, потому что время для «него» не имеет значения. Именно поэтому молчание и неподвижность таили в себе невыразимый ужас.

Несмотря на свой испуг, Михал не мог оторвать от чудовища глаз. Он все больше убеждался в реальности того, что видел: покатые плечи, массивный торс, гибкие щупальца. Парализованный любопытством, Михал ждал первого движения. И тут произошло то, чего он не мог предвидеть, но чего подсознательно ждал. Черная фигура даже не вздрогнула, но в ней в одно мгновение произошла перемена, показавшая, вне всяких сомнений, что все это угрюмое ожидание имеет прямое отношение к нему. Он увидел глаза. Они мутно блеснули, неожиданно появившись во мраке. Может быть, поднялись невидимые веки, а может быть, эти глаза давно смотрели на него, только теперь загоревшись от возросшей сосредоточенности. Они были маленькие, близко посаженные, желтые, полные красноватых искр. В их взгляде не было ни ненависти, ни гнева. В них было что-то значительно более страшное. Холодная проницательность, равнодушным презрением оценивающая страх своей жертвы. Непонятная отчужденность хищника, до ужаса зверская и издевательская, без каких бы то ни было следов человеческого.

Михала пронизал леденящий холод. Он услышал слабый, сдавленный крик, едва отдавая себе отчет в том, что это его собственный голос дрожит в темной комнате. Он все еще продолжал смотреть в эти маленькие глаза, когда дверь открылась и из столовой упала узкая полоска света. Шелест платья и запах одеколона приблизились вместе с приглушенными словами:

— Спи, спи, сынок. Тебе что-то приснилось?

— Там… сидит… горилла, — простонал он с трудом.

Мать наклонилась над ним облаком сладкого тепла.

Ее губы слегка прикоснулись к влажному лбу, неся в себе нежный, беспокойный и проникновенный вопрос.

— Ложись. И укройся, — сказала она.

С каким огромным облегчением выполнил он эти несколько движений, диктуемых теперь чужой заботливой волей.

— Пани Эльза, — позвала мать, — идите сюда! У мальчика высокая температура.

В столовой зашлепали туфли и глухой голос пани Эльзы приблизился, говоря что-то о лужах в парке и промоченных ботинках.

Михал принимал с благодарностью эти наивные уловки, чувствуя, что они дают ему единственную возможность к спасению.

Несмотря на тревогу, которую вызывал в нем предстоящий визит, Михал был доволен собой. Никого не спрашивая, он нашел Вспульную улицу (на новой квартире бабки он был до этого только один раз с отцом) и уже приближался к нужным воротам. Ему не пришлось даже искать номер — он узнал этот дом по овощной лавчонке, к дверям которой с тротуара вели вниз две каменные ступеньки. Он немного замедлил шаг перед грязной витриной, чтобы полюбоваться своим отражением. Настоящий гимназист! Синяя шинель с кантом и металлическими пуговицами была немного велика (как говорят, «на вырост») и к тому же не по сезону теплая, но она сидела так строго, так округло поднималась на груди, что можно было отчетливо представить саблю, висящую у него на боку. Но еще красивее была шапка ~ твердая, круглая каскетка с блестящим клеенчатым верхом, к которой можно было прикладывать руку, отдавая честь, хотя это и не входило в школьные правила.

Этот первый в жизни мундир обострял в Михале сознание собственной значимости. Он заставлял его постоянно присматриваться к самому себе с уважением и каким-то неосознанным страхом, с недоверием и сдержанной гордостью. Движения его были теперь полны достоинства, и каждое как будто бы говорило о делах важных и ответственных. Да, свобода кончилась, и Михал не скрывал от себя, что расстается с ней с грустью, но значимость дисциплины, уже теперь ощущаемая в сковывающей тяжести шинели, таила в себе обаяние рыцарских доспехов. Он был уверен, что бабка, над кроватью которой всегда висела миниатюра с изображением усатого офицера наполеоновской армии, сумеет заметить это и оценить. Она не будет улыбаться со снисходительной нежностью, как родители и тетки, когда он предстал перед ними в новом наряде. Даже, может быть, скажет что-нибудь неприятное — к этому нужно быть готовым, — но, во всяком случае, отнесется к нему, как к мужчине.

Лестничная клетка, несмотря на сумерки еще не освещенная, пахла навощенным линолеумом. Стены, покрытые коричневой масляной краской, мрачно и печально блестели, а на каждом полуэтаже в сводчатых нишах беспокойно белели гипсовые фигуры. Ему было как-то не по себе и совсем не хотелось прыгать через две ступеньки, как это он обычно делал на всякой лестнице. Визит к бабке был в известной мере путешествием за пределы семьи. Она сама установила эту дистанцию, а теперь еще больше увеличила ее, переехав, как она говорила, «на холостяцкую квартиру». По каким-то неясным причинам каждая встреча с бабкой превращалась в запутанную проблему, долго решаемую взрослыми приглушенно-таинственными голосами, в атмосфере озабоченности и подавляемого раздражения.

У него и сейчас еще звучали в ушах отрывки фраз, услышанных час назад сквозь закрытые двери. «…Он должен ей показаться, перед тем как пойти в школу. Если она узнает, что он был у всех, кроме нее…» — говорила тетка своим певучим металлическим голосом. «Я бы охотно его отправила… — Мать всегда была готова к примирению и жертвам. — Но в таком нервном состоянии… известно, как она меня примет». — «Я, к сожалению, не могу», — сказал отец, и все замолчали. И лишь минуту спустя снова раздался его громкий, решительный голос:

— Пусть идет один. Он уже большой мальчик.

Михал стоял перед высокими дверями, обрамленными черными наличниками, вверху украшенными вензелями, словно вырезанными лобзиком. Осторожно, кончиком пальца он нажал звонок. Фуражка и шинель сами по себе еще не делали его смелым. Заслышав шарканье медленно приближающихся шагов, он еще раз попытался убедить себя, что такой самостоятельный визит в почти неизвестное место должен вызвать уважение и благосклонность.

— Я к бабушке, — объяснил он всклокоченной седой голове, которая подозрительно смотрела на него через приоткрытую дверь.

Бесконечный извилистый коридор был освещен слабым светом, идущим от находящихся в глубине его стеклянных матовых дверей — дверей бабушкиной комнаты.

— Молодой человек, разденьтесь здесь, — сказала старушка кислым голосом.

Михал сделал вид, что не слышит, и был рад, что горничная ушла, не дожидаясь, когда он исполнит ее указание. Он на цыпочках обогнул стоячую вешалку и какой-то сундук, вздымавшийся в углу. На его стук ответа не последовало. Он подождал минуту и снова постучал.

— Ну, входите, — отозвалась бабка таким тоном, как будто к ней уже долго стучат и она наконец покоряется необходимости, не в состоянии больше защищаться от назойливого посетителя.

Он вошел и остановился у порога, молодецки вытянувшись, с фуражкой на голове, держа руку у козырька.

Бабка смотрела на него неприязненно, с каким-то рассеянным удивлением. Она сидела у окна в старом поломанном креслице с ободранными ножками, видневшимися из-под бахромы, свисавшей до самого пола. Ноги ее были прикрыты клетчатым пледом, а сморщенные, в коричневых пятнах руки лежали на зеленых и желтых его квадратах, как два вырытых из земли корня. Рядом, на круглом плетеном столике, под лампой с зеленым абажуром, чернел ящичек детекторного приемника с воткнутой в него катушкой, а над ушами бабки торчали блестящие металлические прутки.

— Здравствуйте, бабушка, — начал он. — Я пришел, чтобы…

Одна из увядших рук взлетела, точно ее вспугнули, и жестом, полным гнева и даже отчаяния, приказала ему молчать. Ее блеклые глаза вспыхнули укором и тотчас же скрылись под веками, будто уже один вид внука причинял им невыносимую боль.

Михал застыл в своей неестественной позе, оказавшейся совсем ненужной и даже неуместной. В маленькой, жарко натопленной комнатке было душно. Пахло валерьянкой и еще какими-то лекарствами. Пружинящая тишина давила со всех сторон — Михалу казалось, что он попал в какое-то вещество, которое выталкивает его обратно, не желает принять. Испуганный взгляд его начал искать дружелюбные усы наполеоновского ветерана, но свет лампы едва достигал железной, покрытой одеялом кровати и над ней, на стене, едва был различим темный овал рамки.

От прошлого визита у него осталось впечатление убогости. Бесцветное городское солнце обнажило тогда изношенность и уродство случайно собранной мебели — хилых консолей, просиженных стульев, незакрывающегося шкафа с серым треснувшим зеркалом. Теперь окно было завешено плюшевой портьерой, и мягкий свет снисходительно прикрывал детали, украшая их легкой игрой тусклых бликов и теплых теней, но этот уют дышал странной печалью, и казалось, что за стенами комнаты простирается пустыня, а комната — последнее убежище в этом мире, не ахти какое, ибо оно было обречено на забвение. Это была ловушка, из которой надо было как можно скорее вырваться, но ее безысходная душная атмосфера парализовала всякую волю к бегству.

Казалось, бабка дремлет — она не открывала глаз и низко опустила голову на грудь. Лицо ее скрывала тень абажура, только круглый, сморщенный как печеное яблоко подбородок оставался в кругу света, и было видно, как бессильно он дрожит над шнурами наушников.

Не зная, что с собою делать, Михал переступил с ноги на ногу. Тогда она повернулась к нему с неожиданной живостью и снова подняла руку. Он подумал, что она сейчас погрозит ему кулаком, и сразу не мог понять, что означает полный раздражения жест — она несколько раз нетерпеливо провела рукой возле лба, как будто бы отгоняя какую-то муху или отбрасывая назойливую прядь волос, Он был поражен тем, что во взгляде бабки не было гнева, а только страдание и что в морщинах ее щек что-то блестело.

Наконец он понял: она требовала, чтобы он снял шапку. Тот факт, что это была настоящая форменная фуражка, видимо, не имел для нее никакого значения. Поспешно исправляя свою несообразительность, он положил фуражку на стул, потом снял шинель и повесил ее на вбитый в дверь крюк.

Бабка следила за Михалом глазами, которые хотя и были затуманены слезами, но умели заставить его поторопиться. А когда он робко стал на прежнее место, она властно взглянула на него. Он приблизился на несколько шагов. Она снова взглянула на него и хриплым голосом сказала:

— Подойди!

Он приближался к ней с дрожью, готовый каждое мгновение остановиться, но палец бабки не переставал повелительно звать его.

Он испугался. Чего она хочет? Наконец он коснулся коленями кресла. Она порывисто обняла его. Но когда он, думая, что она требует приветственного поцелуя, наклонился к ее щеке, она с негодованием отпрянула.

— Нет! — воскликнула она.

Держа его левой рукой за плечи, словно опасаясь, что он может убежать, правой она потянулась к уху и дрожащими пальцами повернула наушник. Потом обе ее руки удивительно твердые и сильные, встретились на его голове и неловко нагнули ее, как будто бы она была частью какого-то механизма, который можно повернуть силой так или эдак.

Это молчаливое насилие и внезапная близость влажного от слез старческого лица, которого он касался щекою, так потрясли Михала, что долгое время звуки, доносящиеся из разогретого, давящего на ухо наушника, не доходили до его сознания.

Ломкие, как высохшая трава, волосы бабки щекотали ему висок, а ноздри ощущали неприятный запах, напоминающий запах давно не проветриваемой постели.

Склонившись, он бессмысленно уставился на шкаф, на выступающий за его карниз футляр от скрипки, на висящий рядом портрет молодой девушки в красном платке — плохо видимый сейчас, но так хорошо знакомый ему, что даже не надо было различать ее черты, чтобы ощутить беспокойное присутствие мрачной и печальной красоты.

В наушниках глухо шумело. Нарастал какой-то мягкий, но мощный голос, а на его фоне метались вихри быстрого сухого жужжания. Все это бурлило и вздымалось в какой-то непонятной ярости, пока внезапно не лопнуло с металлическим грохотом, и из этого взрыва вырос чистый, отчетливый голос струн, захлебывающийся в своем отчаянном парении. Михалу казалось, что это золотой бумажный змей танцует в вышине ветреного неба. На какое-то время он был ослеплен этим и забыл о своей странной и неудобной позе. Рука бабки, обнимавшая его плечи, прижала его еще крепче, она дрожала и была полна горячей нежности. Но волнение длилось недолго. Голос скрипок вскоре утих и опять смешался с тяжелыми, громкими звуками. Некоторое время Михал еще пробовал ловить его в этом грохочущем, полном водоворотов шуме, но быстро устал и его внимание стало рассеиваться от каких-то неясных мыслей, путаных впечатлений, торжественного помазания, неудобства и тоски. Он неясно ощущал, что приближается конец, потому что голоса в наушниках густели, темп убыстрялся, подобно вытекающей из ванны воде, которая чем ближе к стоку, тем громче булькает. Только здесь это продолжалось неимоверно долго и нельзя было увидеть дна. Наконец звуки наполнились новой отчаянной силой и, поднятые бряцанием тарелок и дрожащим рокотом барабанов, упали в тишину рассыпающимися громами. На какой-то момент мембрана замолчала, как будто скопившееся под ней напряжение выгнуло ее и сделало невозможной дальнейшую вибрацию. И вот, точно дождь, заплескали полные облегчения аплодисменты. Бабка отпустила плечи Михала и быстрым движением сорвала с головы наушники, не глядя на болезненную гримасу внука, потому что волосы его запутались в дуге и проводах. Со вздохом, похожим на стон, бабка откинулась на спинку кресла.

— Вот и конец, — прошептала она, не открывая глаз.

Льющийся из-под абажура свет объял теперь все ее лицо, влажное, обессиленное печальным блаженством. Трясущаяся рука подняла к глазам смятый платок.

— Вот и конец, — повторила она более твердым голосом и на минуту открыла глаза, но тут же закрыла их, скривив губы. — Опусти абажур — свет режет.

Михал поспешно выполнил просьбу. Свет упал на висящий напротив портрет девушки, и по нервам мальчика сразу же прошел ток возбуждения. Он был удивлен этим, ведь он хорошо знал, что это портрет бабки. Но до сих пор знание этого не вызывало в нем никакого чувства тождественности. Если бы он сумел проанализировать свое отношение к этому вопросу, оно бы выразилось в предположении, что такой была бабка в какой-то другой жизни, так как он всегда знал ее только старой, вызывающей беспричинный страх, с морщинистым лицом, покрытым нездоровыми желтыми пятнами, с хриплым голосом и капризным, придирчивым характером.

Это было что-то вроде озарения, — озарения, не лишенного ужаса. Как будто мир, до этого неподвижный в своем раз и навсегда установившемся образе, вдруг закачался, обнаружив свою подвижную текучесть, неуловимую для глаза, в действительности же такую внезапную, что кто знает, не были ли теперь эти видимые формы всего-навсего воспоминаниями. В свете этого невообразимого открытия четко вырисовывалось сходство, а вернее, какая-то поразительно ясная связь, которую он никогда до этого не осознавал.

Он слышал не раз, что она была когда-то красивой, но придавал этому не больше значения, чем утверждению, что уголь возник из шумящего, некогда девственного леса.

Сейчас ему казалось, что он смотрит на портрет впервые. У девушки были смуглые пухлые щеки, покрытые нежным пушком, горячие от темного румянца. Из-под черных бровей, сросшихся на тонкой переносице, смотрели дерзкие, немного раскосые, светящиеся любопытством глаза, а маленькие полные губы слегка улыбались, словно хотели не столько выразить, сколько скрыть уверенность в неминуемой победе молодости и красоты. Толстая, туго заплетенная, почти синяя коса, падающая на плечо из-под красной косынки, особенно тревожила Михала, потому что было неизвестно, с чем она ассоциировалась больше — с образом ли маленькой девочки или цыганки, нахально просовывающей ногу в приоткрытую дверь и пытающейся ворваться в дом со своим колдовством и гаданием. Все это было полно странного очарования, но настоящая причина глубокого замешательства, которое испытывал Михал, заключалась во внезапно понятом смысле слов: «Это она». Он засмотрелся и вздрогнул, когда бабка неожиданно пробрюзжала:

— Не так! Поставь прямо.

Он посмотрел на нее и увидел, что она следит за ним и что лицо ее стало снова сосредоточенным, что раздражение и обида вновь овладели ею.

— Ну что? Не понял? — спросила она. — Да абажур!

Он быстро поправил зеленый абажур, снова погружая портрет во мрак, а она опустила голову, и гримаса злости сошла с ее губ. Но теперь связь между картиной и старой женщиной была настолько велика, что Михалу показалось, что в этом хриплом и скрипучем голосе он улавливает звучание девичьего альта. И еще — хотя он не мог как следует объяснить, в чем тут дело, — он почувствовал, что ее раздражение — логически обоснованная реакция, естественное следствие какой-то его вины…

Михал приблизился к креслу, робко протянул руку к ее ладони. Он хотел запечатлеть на ней прощальный поцелуй и уйти. Обычно она сама угловатым и порывистым движением подносила свою согнутую в запястье кисть. На этот раз она взяла его руку и задержала на своем колене. Он ждал, не зная, что делать дальше.

— Вот видишь: жизнь… — сказала она через минуту, почти шепотом. — Такая она и есть, вся.

Бабка снова замолчала, но не отпускала его руки. Она как-то странно улыбалась, и лицо ее хранило выражение такой печали и покоя, каких он никогда не видел на нем. Потом вдруг вздохнула так глубоко, что все ее тело заколыхалось.

— Если бы хоть один раз так сыграть… Как этот Губерман. Вот тогда бы человек знал, для чего все это.

По прикосновению ее руки, слабому и бесстрастному, он понял, что бабка забыла о нем, что она говорит сама с собой. Вероятно, он должен был успокоить ее, сказать что-нибудь ласковое, что вдохнуло бы в нее мужество, но его лишило сил ощущение какой-то тесноты. Это было так, как если бы он намеревался показать кому-нибудь далекий, полный покоя пейзаж и вдруг увидел перед собой глухую стену. Он вздрогнул. Она отпустила его руку и выпрямилась в кресле, поправив аметистовую брошь, скалывающую кружевной воротничок.

— Ты этого не поймешь, — сказала она разочарованным тоном.

— Бабушка, — пробормотал он, — ну, я пойду…

Она посмотрела на него своим обычным, твердым, немигающим взглядом.

— А чего ты хотел от меня? Зачем сюда пришел?

Он должен был сосредоточиться, чтобы вспомнить это.

— Я завтра иду в школу… в гимназию… поэтому…

— Ну хорошо, — прервала она его. — Хорошо, что вспомнил о бабке. Спасибо тебе.

Она скривила крепко сжатые губы, что должно было означать вежливую улыбку. Его всегда это раздражало. Все другие, а особенно вторая бабка, которую называли в семье «бабуней», улыбались как бы изнутри, словно в них зажигался теплый дружественный огонек. У этой же только кожа и мускулы лица складывались в определенный условный узор.

Еще минуту назад Михал был близок к мысли, что между ним и бабкой устанавливается тихое взаимопонимание, что с этой поры в область отчужденности, так зорко ею охраняемой, для него откроется потайной ход. Эта гримаса была похожа на захлопывающуюся дверь. Вернулся прежний тон дежурной вежливости, со скрытым в ней раздражением.

— А как отец? — сказала она. — Тебя отправил, а сам прийти не соизволил?

— Папа должен вечером уехать.

— Искать новое место?

— Да, бабушка.

Она пожала плечами.

— Ну хорошо. Возьми себе конфетку. Она в коробке на этажерке возле кровати.

Он пошел на цыпочках в глубь комнаты и отломил от кома полурастаявших карамелек, прилипших к жестяной коробке, влажный мятный леденец.

— Ну, теперь иди. Приятное мне сделал, обязанность свою выполнил, а время уже позднее.

Сухими губами она коснулась его лба, слегка, как будто брезгуя.

С полным мятного холода ртом вышел Михал в коридор, неся свою незамеченную шинель и фуражку. Когда он за дверями одевался, ему показалось, что он слышит ее шепот: «Михась».

Некоторое время он прислушивался, не решаясь постучать вновь. Но в комнате было тихо. Наверно, ему это показалось.

* * *

В ту ночь в предвкушении ожидающих его в школе переживаний Михал долго не мог заснуть. Он проснулся очень рано, с неясным страхом, что проспал и теперь опоздает. Штора была еще опущена, и в комнате стоял полумрак, из передней доносились отзвуки какого-то таинственного, сдерживаемого движения. Там шептались, ходили, хлопала входная дверь, отрывисто тарахтел телефонный диск. Потом приглушенный голос матери говорил о чем-то тоном, на редкость озабоченным и в то же время возбужденным, тоном, который мог появиться только по необычному и очень неприятному случаю. Михал напряг слух.

— …Час тому назад… Да, звонила ее соседка. Зося уже пошла. Ромек только что уехал. Я дала телеграмму по телефону… Совершенно неожиданно… Совершенно неожиданно… Ничто, ничто этого не предвещало. Еще вчера наш мальчик был у нее. Она чувствовала себя очень хорошо. Слушала концерт по радио…

Михал сел на кровать, чувствуя, как сильно начинает стучать его сердце.

— Умерла, — сказал он почти громко. Он видел смуглое девичье лицо, черную косу, ниспадающую из-под красной косынки.

болотисто-зеленые пляшущие пузырьки бликов на потолке, на беленых стенах. За ставнями голоса птиц — свежие, словно омытые росой. За дверями шорохи сна, ровное дыхание тетки и двоюродных сестер. Все в доме спят, кроме него.

Он один в столовой, украшенной бумажными аппликациями и глиняными мисками, куда его выгнала дачная теснота. Его пронизывает тайная, захватывающая дух радость. Все для него. Для него одного утренние лучи, бодрящая, пахнущая озоном прохлада сада, глубокая тень оврага. Что бы сделать?

За окном слышится тихий свист.

Он отбрасывает пушистое шерстяное одеяло в серую и коричневую клетку, шершавые половицы щекочут босые ступни. Он потихоньку открывает ставни, осторожно, чтобы не скрипнули. Как светло! На газоне перед домом стоит Томаш. Волосы у него растрепаны, руки в карманах. На ногах — незастегнутые сандалии. Минуту назад он всунул в них ноги, прямо с постели, и вдруг его охватило то же самое беспокойство, которое сейчас бурлит в крови Михала. Надо что-то сделать. Но еще очень рано, еще все спят. Он стоит, нерешительный, на загорелых коротких ногах. В косматой от росы траве виднеется цепочка матовых следов, идущих от деревянного флигеля за дорогой.

— Пойдем на речку? — спрашивает вполголоса Михал.

Томаш задумывается. Он не умеет плавать. Ему придется одному сидеть на влажном песке, глядя на удальство друга.

— Может быть, лучше к замку, — предлагает он. — Давай обследуем его подземелье.

Мысль неплохая. Но для того, чтобы добраться до руин замка, нужно пройти через местечко, куда чуть свет крестьяне съезжаются на ярмарку, а спустя два-три часа вокруг башни замка на одеялах рассядутся крикливые дачники.

Они оба молчат. Такой день — их собственный, чистый, словно драгоценность, — не может быть прожит как попало.

За домом слышны скрипучие голоса кур. В них есть что-то очень смешное. Сварливое сожаление о сне и ленивое приветствие солнечного тепла. Они уверенно роют удобные ямки в пыли под стеной.

— Знаешь что? — вдруг говорит Михал в порыве вдохновения. — Знаешь, что мы сделаем? Убежим!

— Совсем? — Круглое лицо Томаша выражает смесь удивления и сомнения.

— Вернемся вечером. Или завтра. Как нам захочется.

— А куда мы убежим?

— Все равно. Куда сможем.

— Послушай, Михал… Надо ведь что-то приготовить, надо что-то…

Михал уже не слушает. Он отошел от окна, оставив Томаша в испещренной прозрачными бликами траве, на фоне белой полосы флоксов, трепещущей серебряным мерцанием березовой листвы. Тихо, на цыпочках ходит он по комнате. Надевает короткие штанишки и рубашку, желтые пропотевшие кеды. С перочинным ножом в руке подходит к столу. Под марлевой накидкой стоит готовый завтрак. Круглая буханка темного хлеба, творог в форме сердца на плоской тарелке, кусок масла, несколько огурцов и блюдечко с медом.

Михал отрезает большой ломоть хлеба и треугольник влажного творога. Заворачивает все это в салфетку. Затем смотрит на старинные часы с кукушкой, громко тикающие на стене. Начало шестого.

— Томаш, я иду.

Он вылезает в окно, неловко держа в руке узелок.

С минуту они стоят друг против друга в ярком солнечном свете, среди шороха потревоженной легким ветром листвы, среди птичьих посвистов и щебета. Молодой петушок хриплым голосом пробует петь.

— Идем?

Томаш степенно кивает головой.

К трухлявой калитке ведет тенистая грабовая аллея по краю оврага. Им холодно, но пляшущие на земле пятна света щекочут ноги теплым прикосновением.

За калиткой живая изгородь владения соседа, а потом уже поле. Несколько дней тому назад здесь еще колыхалась красноватая густая пшеница. Ее скосили. На жнивье теперь огромные, прикрытые соломой копны.

Они не разговаривают. Еще не успели привыкнуть к собственной дерзости. Михалу кажется, что Томаш относится к этому делу не совсем серьезно и скоро захочет назад. О том же думает Томаш. Дом так близко, а до завтрака в их распоряжении около трех часов.

Они сворачивают наискосок к виднеющемуся на горизонте лесу — темному, всклокоченному, спускающемуся кое-где в глубокие овраги.

Жнивье пружинисто хрустит под ногами. При каждом шаге разлетаются в стороны сухие искры коричневых кузнечиков, чье стрекотание звенит в ушах. Они совершенно одни под огромным чистым небом.

— Смотри, ястреб, — говорит Михал. Высоко-высоко парит в синеве темное пятно, распростертый стремительный контур.

Они стоят некоторое время с задранными вверх головами.

— А он нас видит? — интересуется Томаш.

— Конечно. Он видит мышь в борозде, а не то что нас.

Глаза наполняются слезами, птица расплывается, как в расплавленном стекле. Через какое-то время они чувствуют, что рассмотрели его полностью, что больше ничего не произойдет. Но им жаль расставаться с этим парящим в высоте чудом, и, двинувшись дальше, они время от времени оглядываются на него.

Вот они пересекли межу и бредут прямиком через буйные луга. Вскоре они промокли по пояс. От ледяной росы деревенеют бедра, жжет голые икры. Они бегут, и их охватывает безудержное веселье. Они громко смеются. Только теперь они чувствуют всю радость свободы.

Как спасительный берег, приветствует их песчаный холм на опушке леса. Запыхавшиеся, садятся они в можжевельнике. Земля колючая, она устлана сосновыми иглами, по ней вьются рыжие корни, кое-где торчат пучки хрупкого мха и редкие островки колкой на ощупь травы. Солнце мгновенно окутывает их своим теплом. Сейчас оно яркое, его лучи пахнут смолой.

— Будет жара, — говорит Томаш.

Он наклоняется, поднимает с земли камушек странной формы, сплющенный с одной стороны.

— Как ты думаешь, Михал, что это такое?

— Покажи-ка. Кремень.

— Ну да, кремень, а вид у него такой, как будто его кто-то обработал.

— Конечно. Знаешь, это, наверно, доисторический топорик.

— И мне так кажется. Вот смотри, острие.

— Может, здесь было поселение? Стоит покопаться.

— Чем?

— Руками.

Они разгребают песок, рвут маленькие упругие корни. Красные муравьи разбегаются из-под пальцев. В глубине земля влажная и голубоватая. И нет в ней ничего интересного.

— Придем сюда как-нибудь с лопатой, — предлагает Михал.

— Хорошо. Надо обозначить это место.

Томаш приносит сухую сосновую ветку. Они ставят ее в ямку, засыпают песком, утаптывают.

А может, они сделают важное открытие и о них будут писать в газетах?

Томаш задумывается.

— А что, если сейчас мы пойдем позавтракаем, а потом придем с лопатой?

— Ты хочешь вернуться?

— Да нет, только если будем копать…

Солнце греет все сильнее. Они сидят по обе стороны торчащей из земли ветки, глядя поверх луга на виднеющиеся вдали копны. На жнивье выехала мажара. Она маленькая, совсем игрушечная, но даже сюда долетает скрип колес. Маленькие люди снуют возле нее. Платки на женщинах светятся пронзительной белизной. Они уже не одни.

— Ты что, дальше не пойдешь? — спрашивает Михал, сурово морща брови.

— Почему, пойду…

— Ну, так идем.

Лес сосново-дубовый, полон мягкой тени. Дорога то причудливо вьется по оврагам с глинистыми краями, под корневищами вывороченных деревьев, то опять спокойно бежит среди папоротников, поросшая низкой травой. Они идут по мокрой поляне, где столбики мошкары колеблются в полосах света. Мальчишки вдыхают влажный запах преющих листьев и хвои. Царит полная тишина. Только иногда крикнет птица или белка заскребет коготками по коре. Теперь они ушли действительно далеко. Здесь они еще никогда не были. Они ступают осторожно, стараясь идти так тихо, как если бы они убегали от преследования. Все так странно: приятно и таинственно. Вот только голод начинает докучать. Они ощущают неприятную слабость в плечах.

Наконец они останавливаются на дне неглубокой лощинки, где ручей вырыл себе крутое ложе в торфянистом грунте. У них нет даже кружки, чтобы зачерпнуть воды. И они жуют сухой хлеб, ломают творог, а потом пьют, став на коленки на топком берегу, погружая лицо в ленивое течение.

— Там уже позавтракали, — говорит Михал. — Наверно, нас ищут. Нужно было оставить записку.

— Зачем?

— Будут беспокоиться.

Михал пожимает плечами.

— Ну и что?

Мальчики идут дальше, и, хотя в желудке они чувствуют тяжесть, по-прежнему дает себя знать голод, и от этого им как-то не по себе, будто чья-то чужая тревога отравила воздух, прилипла к нему и не позволяет им радоваться от души. Они пытаются пренебречь этим неприятным состоянием, извлечь из него хоть какую-то пользу.

— Подумай, Томаш, никто не знает, где мы.

Это, безусловно, имеет свою прелесть, и Томаш подтверждает понимающей улыбкой, но неприятный осадок не исчезает, и в Михале вскипает обида.

— Как это глупо, что люди беспокоятся друг о друге, — говорит он. — Эти всякие привязанности, нежности только осложняют жизнь.

Томаш останавливается, протирает очки.

— Может быть, это и не так глупо, — отвечает он. Они не думали, что лес такой большой. Солнце поднялось уже высоко, и даже здесь, в тени деревьев, становится душно. Они упорно идут дальше, как будто намереваясь достичь какой-то определенной цели. Михал немного зол на себя. Это случается не в первый раз. Он хочет понравиться Томашу твердостью, хочет навязать ему задорно-беспечное настроение, а тот не принимает этой игры. Он говорит то, что Михал сам чувствует в глубине души. Внезапно у него появляется потребность в откровенности.

— Почему так происходит, Томаш, что я не всегда говорю то, что думаю? Иногда я говорю то, что хотел бы думать, а потом даже начинаю сомневаться, хотел бы я так думать на самом деле?

— Это с каждым бывает, — осторожно отвечает Томаш.

— Если бы я наверняка знал, какой я, может быть, этого не делал бы.

— Не известно, возможно ли это.

— Что?

— Знать, какой ты на самом деле.

Мальчики забывают о всех невзгодах. Они очень любят обсуждать вместе такие вопросы. Тогда перед ними открывается мир, полный загадок. Их тревожит его новизна.

— Нужно испытать очень многое, чтобы что-то знать о себе, — говорит Томаш.

Они идут уже медленнее. Чувствуется усталость в ногах. Лес не кончается. Они снова присаживаются на какой-то полянке и доедают остатки хлеба. Михал комкает салфетку и прячет ее в карман.

— Пора заворачивать домой, — нарушает молчание Томаш, — ведь у нас нечего есть.

— Мы можем собирать ягоды и грибы, накопаем картошки в поле и испечем ее в костре.

Томаш скептически улыбается, и Михал опять чувствует себя разоблаченным. Собственно, он тоже хочет вернуться. Только не знает как. Лесные тропинки так похожи одна на другую. Он знает одно: надо решаться. Неуверенным движением руки он показывает направление.

— Туда.

Наконец лес редеет. За последними деревьями и кустарником холмы, поля и луга опускаются, поднимаются, снова опускаются, как огромные волны, бегущие к другим, далеким лесам. От них пышет неподвижным жаром. В стеклянно дрожащем воздухе стрекочут кузнечики, слышны далекие, словно полые, голоса людей, лают собаки. В зелени далеких садов голубеют стены белых хат. Коровы лениво бродят на выгонах, по проселочной дороге едут один за другим три груженных снопами воза. На сверкающем от зноя небосклоне, прямо над землей, длинная иссиня-черная полоска.

Они ускоряют шаги, хотя пот стекает им на брови и легкие с трудом хватают воздух. Подворачиваются ноги на узкой меже, колется стерня. От деревни тянет горьким запахом дыма.

— Я хочу есть, — вздыхает Томаш.

Михал не отвечает. Ему кажется, что в этом огромном мире они всего лишь беспомощные, уставшие молокососы. Он идет вперед, не оглядываясь на друга. Голод и усталость рождают в нем какое-то злое упорство. Вдруг он увидел перед собой ровный ряд одинаковых деревцев, и к нему приходит мгновенное облегчение. Появляется цель. Дорога. Дорога наверняка куда-то ведет. У Михала такое ощущение, как будто он сознательно с самого начала стремился к ней. Так что, когда Томаш радостно кричит: «Смотри, дорога!» — он только пожимает плечами.

— Конечно. Именно к ней мы и шли.

Уже видно продолговатое облачко белой пыли, двигающееся с тихим ворчанием. Проехала машина. Темная туча постепенно захватывает все большее пространство, но солнце тем не менее печет сильнее. Может быть, они успеют до грозы.

Еще немного, и они садятся во рву, сером от придорожной пыли. Теперь они не спешат. Надеются, что дорога сама поможет им. Ступни горят, колени ослабли и не сгибаются.

Дорога молчит, на ней не слышно никакого шума. Лениво приближается стадо коров. За коровами две бурые козы, а за ними старуха, помахивающая сухой веткой. Время от времени она что-то выкрикивает дрожащим, увядшим голосом.

Михал встает и заискивающе улыбается ей.

— Простите, на Казимеж в эту сторону?

Старуха неуверенно смотрит в указанном направлении и кивает головой.

— А далеко еще?

— О, далеко, — отвечает она задумчиво.

— Как далеко?

— Далеко, — бормочет она и трусцой подбегает к козе, которая остановилась, чтобы пощипать траву. Бормоча непонятные слова, старуха хлестнула ее веткой.

С противоположной стороны подходит худой еврей в халате. На спине у него тяжелый мешок. Тыльной стороной руки он вытирает потный лоб. Струйки грязного пота стекают по щекам и исчезают в густой рыжеватой бороде.

— Ребята, купите яблоки!

— У нас нет денег, — говорит Томаш с сожалением.

— Сколько километров до Казимежа? — спрашивает Михал.

Еврей в задумчивости крутит пальцами пейсы.

— Больше чем десять, но меньше чем пятнадцать.

Михал смотрит на небо, уже наполовину затянутое тучами.

— Спасибо.

— Купите яблоки. Хорошие яблоки, сладенькие.

Он ждет минуту, потом неохотно уходит, волоча по земле запыленные ботинки. Через несколько шагов старик останавливается и делает ребятам таинственный знак пальцем. Громко кряхтя, он опускает мешок с плеча, развязывает его.

— Но у нас нет денег, — повторяет Томаш.

— Неважно. Возьмите себе две яблочки.

Скользкая от дождя грабовая аллея. Над садом после грозы в золотых лучах вечера поднимается пар. Мокрые, молчаливые, приближаются они к дому. Им безразлично, как их встретят. То, что они проголодались, устали, кажется им достаточной защитой. Сквозь открытые двери веранды уже слышны женские голоса. В окне мелькнула седая голова. Какой-то вскрик, затем шорох приглушенных быстрых слов и тишина.

Они стоят на пороге. Эва собирает со стола посуду.

На шезлонге Кази с Моникой рассматривают какой-то иллюстрированный журнал. Тетка стоит у буфета, ставит в вазу букет полевых цветов. Никто не обращает на них внимания. Они находятся как бы вне этого теплого, сытого и такого близкого им мира.

Михал понимает, что сейчас он должен как-то сыграть, ответить на этот явный сговор каким-нибудь эффектным коленцем, но не может ничего придумать. Он побежден и полон удивления.

Внезапно тетка обращается к ним совершенно спокойным тоном, в котором слышен упрек, не выходящий за пределы ежедневных замечаний.

— Вы опоздали к ужину, — говорит она. — Самое большее, что вы можете получить, — это немного разогретой каши.

Девочки смотрят на них, как будто только что заметили. Они разыгрывают полное безразличие. Но Моника не выдерживает. Ее лицо меняется, возле носа собираются смешные морщинки. Она прыскает от хохота.

— Ну, как там было?! — вскрикивает она. — Открыли Америку?

Теперь смеются все. Становится необыкновенно приятно.

— Здорово, — говорит Михал. — Мы открыли место стоянки доисторического человека. Томаш, покажи топорик.

Томаш лезет в один карман, в другой, разводит руками.

— Потерял, — бормочет он, пристыженный.

— Гаси!

Щелкнуло, и темнота сомкнулась со всех сторон, поглотив металлический колпачок ночника. На скошенном потолке мансарды появился бледный, расширяющийся книзу прямоугольник света, отбрасываемый окном дома на другом конце сада. Еще какое-то время дрожали пружины кровати.

Шаркающие шаги пересекли площадку второго этажа, и теперь скрипнула первая ступенька следующего марша.

— Это Вера, — шепнул Михал.

Но они продолжали лежать, не зажигая света, прислушиваясь к неуклюжим движениям тяжелого, уставшего тела. Глубокий вздох и зевок в конце. Потом низкий голос запел неясно и протяжно:

— И с зарею молодою славь, о сердце, Марию…

В этом бормотании, сопровождающем стоны рассохшейся лестницы, была какая-то нотка упрямства, какой-то оттенок сердитой, приглушенной усталостью пародии. Эта тяжесть недюжинной мужицкой силы, полной пренебрежения ко всему, что силой не является, не торопясь поднималась на ночной отдых. Последняя ступенька, шлепок туфли на площадке и новый продолжительный зевок. Потом, до того как щелкнула задвижка на чердачной двери, неожиданно раздался писклявый дискант:

— Может, кто даст щедрее, чтобы любить горячее…

Они молча переждали глухие шаги по бетонному полу и треск захлопывающейся двери, ведущей в комнату для прислуги.

— Ну, теперь все утихомирились, — сказал Михал.

Томаш отбросил впотьмах одеяло и сел на топчане.

— Твой отец сюда не придет? — спросил он.

— Нет. Он заперся в кабинете. Пишет.

— Курильница у тебя?

— Конечно.

— Ну, начнем?

Михал зажег лампочку. Ее затененный свет едва достигал углов, а нижняя часть скошенного потолка тонула в мраке; несмотря на это, они щурили глаза, сидя на постелях в измятых костюмах. Томаш взял со стула, стоящего рядом с топчаном, очки. Он надевал их неловкими толстыми пальцами. Его круглое лицо с мясистым носом приобрело выражение смешной серьезности.

— Я еще не кончил читать, — сказал Михал, доставая из-под подушки дневник в коричневом переплете.

— Мне тоже осталось несколько страниц.

— Как раз Вера заснет.

Томаш встал, придвинул стул к кровати Михала и на ночном столике под лампой разложил такой же коричневый дневник. Наклонившись к лампе, они почти касались головами. Где-то за окном надрывался голос певца, далекий и печальный, похожий на одинокий зов в лесу. Молча переворачивали они тонкие шелестящие странички. Михал поминутно украдкой поглядывал на товарища. Тот не поднимал головы. Только время от времени блестели его беспокойные глаза из-под насупленных бровей, из-под косо падающих на лоб прядей темных волос.

— Почему ты улыбаешься? — спросил он.

— Потому что пишешь всякую чепуху: «Получил пять злотых от папы». — Томаш едва заметно иронически скривил губы, подчеркнув этим ничтожество своего друга. Смуглые щеки Михала покраснели.

— Это для порядка. — Он пренебрежительно пожал плечами.

— Есть вещи важные и не важные, — сказал Томаш.

— Я знаю… но…

— Ну ладно. — Томаш закрыл дневник. — Возьми. Спасибо. Мой прочитал?

Михал без слов отдал коричневую тетрадку. Долгое время они сидели неподвижно, избегая смотреть друг на друга. Напряженность этого молчания заострила их лица. Они были похожи на двух маленьких монахов, погруженных в раздумье. Звуки радио оборвались, и теперь ничто не нарушало тишины дома. Первым заговорил Михал.

— Что это за план? — спросил он сдавленным от волнения голосом. — Ты написал: «Разработал план».

Томаш встал со стула и начал прохаживаться по комнате, сосредоточенно переставляя обутые в туфли ноги.

— Видишь ли, Михал, — медленно начал он, — об этом деле я и хотел с тобой поговорить. Потому что уже сейчас надо решать, как жить. Нам все время кажется, что у нас еще масса времени, а годочки бегут. — Он остановился возле стола, придвинутого к стене между окном и кроватью, рассеянным движением взял рогатку, лежащую на стопке школьных учебников и тетрадей. В задумчивости поиграл ею, попробовал пальцем эластичность резины. — Не успеем оглянуться, как получим аттестат зрелости, а до двадцати нам не хватает всего лишь шести лет.

— Неполных шести, — поправил Михал.

— Ты помнишь наш последний праздник?

Михал кивнул.

— Мы пожелали друг другу не быть такими, как остальные.

— Да.

Томаш натянул рогатку и щелкнул в сторону темного окна.

— Ну, хорошо. Но сейчас надо знать, кем мы хотим быть. Верно?

Он стоял перед Михалом, заложив руки за голову, — плотный, в коротких гольфах, с торчащими, как петушиный гребень, волосами.

— Именно в этом и состоит мой план. Надо себя найти. Не знаю, как ты, но я решил, что после окончания этого балагана отправлюсь путешествовать по свету. И разумеется, Михал, хотел бы вместе с тобой. Ты понимаешь, о чем идет речь? Приобрести опыт. Испытать все: нужду, голод, радость, страх, познакомиться с разными религиями, овладеть различными профессиями…

Михал вскочил с постели глаза у него горели. Он был выше ростом, худой, с порывистыми движениями. Он подбежал к Томашу и положил ему руку на плечо.

— Я думал о том же самом, Томаш. Честное слово! Сначала Индия, правда?

Томаш кивнул с важным видом.

— Только ведь надо чертовски сильно хотеть, — сказал он.

— Конечно! Ну, это мы сможем. Проберемся на какой-нибудь корабль, будем ездить зайцами в поезде, подносить чемоданы на вокзалах, чистить обувь, как Ким.

— И найдем учителей, — дополнил Томаш.

— Мы должны попасть к Ганди.

— Или добраться до Тибета…

Они посмотрели друг на друга и замолчали, как будто внезапно осознали всю трудность задуманного.

Михал не мог сдержать волнения. Сел на край стола, стал болтать ногой.

— Человече! — крикнул он. — Мы должны начать подготовку. Подожди, у меня есть атлас, — и начал рыться в книгах.

Томаш сдержанно улыбнулся.

— Оставь. Не сейчас. Все надо делать спокойно, сосредоточенно. Мы будем собирать сведения и делать запасы и будем писать друг другу.

— Раз в две недели!

— Хватит одного раза в месяц, — сказал Томаш. — Убери со стола.

Михал послушно выполнил распоряжение. Книги перенес на кровать, ручки, перья, куски проволоки, винтики и прочую беспорядочно разбросанную мелочь сгреб в ящик. Потом подошел к стоящему возле двери шкафу. Достал с нижней полки спрятанную за стопкой белья картонную коробку.

Предметы, которые он доставал из нее, ставил на стол бережно и аккуратно. Это были: медная мисочка с вычеканенными на ней какими-то нечеткими фигурами, маленький деревянный тотем, представляющий собой ряд примитивных человеческих и птичьих фигурок, помещенных одна над другой, круглая металлическая коробочка из-под таблеток от кашля «Вадьда», трубка из кукурузного початка на длинном бамбуковом, украшенном перьями чубуке.

Тем временем Томаш вытащил из-под дивана чемодан, порылся в нем и что-то оттуда достал.

— Держи! — Михал бросил ему извлеченный со дна коробки плюмаж. Точно такой же он надел себе на голову. Это были довольно слежавшиеся и измятые индюшечьи перья, нашитые на полоску белой материи, на которой цветными мелками были нарисованы геометрические узоры.

Томаш задвинул чемодан под диван. Стоя посреди комнаты, он примерял плюмаж. Михал рассмеялся:

— У тебя башка выросла.

Лента натянулась на висках Томаша, перья смешно торчали, образуя вместе с прядями волос целую копну.

— Если бы нас кто-нибудь увидел, — сказал Михал, — то подумал бы, что мы играем в индейцев.

У Томаша было озабоченное лицо. В очках, в обтянутом на животе тесном школьном кителе он совсем не был похож на индейца. Неуверенным движением он снял плюмаж.

— Знаешь что? — сказал он. — Я думаю, что это не обязательно. Мы, пожалуй, из этого уже выросли.

Михал с грустью снял свой индейский колпак.

— Наверно, ты прав.

Они придвинули стулья к столу. Михал зажег свечу в металлическом подсвечнике и погасил лампочку у кровати. Некоторое время пламя дергалось, вытягивалось и корчилось, отбрасывая беспокойные мягкие тени. Потом оно успокоилось, и мальчиков словно накрыло мягким шатром, затерянным в ночном мраке. Михал открыл коробку из-под таблеток «Вальда» и достал черную треугольную пластинку. Более острый ее конец он сунул в пламя. Когда она начала тлеть, он раздул тихо шипящий уголек и положил на дно медной мисочки перед тотемом. Дым поплыл вверх волнистой полосой, и вокруг распространился одурманивающий сладкий запах. Томаш полез за трубкой.

— Где у тебя курево? — спросил он.

Лицо Михала оживила таинственная обещающая улыбка.

— Смотри! — Он достал из кармана сигару в целлофане. — Свистнул у отца, — и забеспокоился. — Пойдет? Если нет, то у меня еще есть еловые иголки с прошлого года.

Томаш уступающе кивнул головой.

— Пойдет. Я тоже приготовил тебе сюрприз. Но это потом, во время разговора. Покажи. — Он взял сигару, надорвал целлофан и понюхал.

Михал ждал, открыв перочинный ножик. Когда Томаш кончил рассматривать, он отрезал кусок сигары и вставил в трубку.

— Начинай, — сказал он.

Томаш придвинул трубку к пламени. Долго всасывал. На глазах показались слезы. Сожмурившись, он выпустил изо рта клуб густого дыма.

— Это лучше, чем еловые иголки, — сказал он приглушенным голосом. — Возьми.

— Угу, — подтвердил Михал. — И совсем не такой уж крепкий. Как-то странно холодит в горле. — Он дунул на тотем, после чего протянул трубку товарищу.

Томаш затянулся, вытянул губы, как рыба, и стал окуривать тотем, пуская дым маленькими облачками снизу вверх.

После второго раза Михал подпер голову ладонью.

— У меня в висках пузырьки, как в газированной воде, — сказал он неуверенно. — Кажется, табак все-таки крепкий.

— Не надо затягиваться. Тебе плохо?

— Нет, что ты! Немного голова кружится.

— Потом докурим, — сказал Томаш, откладывая трубку. Он встал. Михал, чуть побледневший, стоял напротив него. Они одновременно протянули друг другу руки и соединили их в крепком рукопожатии. — Так вот, Михал, — улыбнувшись, сказал Томаш, стараясь придать своему голосу больше строгости, — в четвертый раз мы скрепляем печатью наш договор дружбы и правды. Чего ты мне желаешь?

— Тебе и себе желаю успешного выполнения плана, — ответил Михал.

— Тебе и себе желаю испытаний, — сказал Томаш. — Жары, холода, бурь и ураганов.

Они еще раз крепко пожали друг другу руки, потом Томаш повернулся, полез в верхний карман и быстрым, осторожным движением положил что-то к подножию тотема.

— Ырраимпх, — сказал он тихо, почти безразличным тоном, как будто произносил самое обычное, случайное слово.

Оба склонили головы и после некоторого колебания сели. Потом они немного помолчали, явно озабоченные. Предмет, который Томаш положил к подножию тотема, был чем-то вроде маленького конверта размером не больше почтовой марки, оклеенного по краям оберточной бумагой. В центре сквозь прозрачную кальку в свете свечи виднелись неясные очертания какого-то золотистого камешка.

В комнате стало душно. Дым из курильницы и из трубки собирался под потолком и колеблющимися слоями расплывался во мраке. Синяя пахучая полоска продолжала подниматься из медной мисочки. Михал расстегнул куртку и ворот рубахи.

— Думал ли ты сегодня о смерти? — спросил вдруг Томаш.

Михал кивнул.

— Думал. Знаешь, я сегодня утром смотрел, как Вера рубила кости на кухне… — Он быстро взглянул на мешочек, лежащий возле тотема. — Сверху, там, где суставы, они такие гладкие и скользкие, точно еще живые. А в середине видна красная сердцевина. Я подумал о том, что и у меня такие же. Я чувствовал их в себе. — Он сжал пальцами запястье левой руки. — Нужно все время помнить о своих костях, правда? Я старался представить их себе четко. Такие, какие они сейчас, а потом сухие и желтые, лежащие в гробу.

Он разжал пальцы и смущенно рассматривал белые следы на коже.

— Тебе казалось, что ты на них смотришь? — спросил Томаш.

— Да. Некоторое время я их видел совершенно отчетливо.

— Это была не смерть, — сказал Томаш. — Это ты, живой, смотрел на какие-то кости.

— На свои кости, — ответил Михал.

— Но ты только смотрел на них. Понимаешь, Михал? Это ты ощущал себя, смотрящего на кости. Смерти ты не чувствовал.

— А как чувствуют смерть, по-твоему?

Томаш улыбнулся, именно этого вопроса он и ждал.

— Видишь ли, в этом-то и дело. Я тоже думал сегодня о смерти, как и всегда. Так же: гроб, скелет, черви… В поезде была давка, люди разговаривали о разных вещах, и я не мог сосредоточиться. Мне казалось, что из-за этого я вижу только какие-то бледные картинки, как будто рассматриваю иллюстрации в какой-то книге. Но знаешь, я вдруг понял, что это неправда. Что я только притворяюсь перед собой. И наверно, мы до сих пор всегда притворялись. Потому что, пойми, для того, чтобы это почувствовать, нужно на минуту совсем перестать чувствовать. Соображаешь?

Михал недоверчиво сморщил лоб.

— Знаешь, что мне пришло в голову? — сказал Томаш. — Что на самом-то деле мы не верим в смерть.

— А может быть, это нам только снится? — сказал Михал. — И жизнь, и смерть. А может быть, мы сами кому-нибудь снимся.

Томаш пожал плечами.

— Какой-то философ уже выдумал что-то в этом роде, Не помню какой. Кажется, Платон, а может быть, какой-то англичанин или немец.

Михал смотрел на приятеля с уважением.

— Ты читал Платона?

— Проглядывал.

Оба посмотрели на Ырраимпх и озабоченно замолчали.

— Послушай, Томаш, — заговорил через некоторое время Михал, — а что ты думаешь о том, во что верят индусы? Ты знаешь, что мы жили всегда и будем жить дальше. В различных существах. В облике зверей или растений.

— Реинкарнация, — сказал Томаш.

— Да. Воскрешение душ. Для меня это звучит очень убедительно.

— Для меня тоже. Только, видишь ли, если это так, то мы все равно никогда не будем этого знать. Мы всегда будем только собой. Мы не будем помнить, что было до этого. Вообще не будем знать, было ли уже что-то или что-то еще будет.

— Я почти уверен, — пылко начал Михал. — Иногда я что-то делаю или что-то со мной случается, и знаешь, у меня вдруг такое ощущение, что это уже было. И довольно часто.

— У меня так тоже иногда бывает. А может быть, это просто что-то похожее на то, что уже действительно было. Какой-то запах, звук, слово. Может быть, в этом нет ничего необыкновенного.

— Я думаю, что ясновидящий Оссовецкий наверняка хоть что-нибудь знал бы об этом, — сказал Михал.

— Или Ганди, — добавил Томаш.

Пламя снова начало колебаться. На конце фитиля образовался нагар, похожий на головку мухи. Михал снял его с помощью ножа и спички. Потом дунул осторожно в миску, разжигая затухавшую курильницу.

— Меня одно удивляет, — сказал Томаш. — Взрослые живут так, как будто им все ясно. Или так, как будто им все безразлично, — добавил он через минуту.

— Или как если бы все было нереальным, — сказал Михал. — Словно они не ощущают в себе костей. Как будто не знают, что умрут.

— Или как будто все время притворяются. От страха.

— Но только от такого, небольшого. А не от такого, от которого человеку больно.

— От такого, совсем крошечного.

— Серость, — изрек Михал, а Томаш понимающе кивнул головой.

— Серость, — повторил он. — Это самая большая опасность. — Он встал, подошел к дивану и вытащил из-под подушки длинную бутылочку с красиво выгнутым горлышком. Она была запечатана красным станиолевым колпачком, на ней была наклеена разноцветная, полная медалей и завитушек этикетка. Сверху на голубом поле были изображены три звездочки, а внизу была надпись: «Koniak Stock».

— Человече! — воскликнул Михал.

Он взял из рук Томаша бутылку, посмотрел ее на свет, встряхнул золотистую жидкость.

— А как с харцерской [3] присягой? — забеспокоился он. Томаш взял со стола трубку.

— А это?

— Это обряд.

— Это тоже, — сказал Томаш.

— А мы не напьемся?

— Таким количеством? Самая маленькая бутылка, которую я мог достать. Но если даже… то это относится к тому, что мы должны испытать. — Он взял бутылку у Михала, снял колпачок. — Спрячь его на память. — Потом перочинным ножичком принялся выковыривать пробку. Получалось это у него неловко, часть пробки он вдавил внутрь.

— У меня только алюминиевая кружка, — сказал Михал.

— Сойдет.

Михал первый налил себе немного, робко пригубил. Поморщился, глубоко вдохнул.

— Очень странно.

Томаш глотнул и даже не покривился.

— Надо выпить больше, чтобы почувствовать вкус. Он разжег трубку от свечки и протянул ее Михалу. Они поочередно пили и курили, стараясь сохранять безразличное выражение лица, хотя Михала после каждого глотка всего передергивало.

— Наверняка с серостью можно бороться, — сказал Томаш. — Если о ней знаешь, это уже хорошо. Потому что она приходит незаметно, как сон. Я уверен, что это зависит от воли. Мы должны закалять волю.

Михал допил остаток коньяка в кружке, налил снова и глотнул. Теперь его уже не передергивало. Он сосал трубку и, широко открыв рот, выпускал дым.

— Прежде всего надо так устроить жизнь, чтобы не было скучно, — сказал он неожиданно грудным голосом.

Его движения стали резкими, угловатыми, какими-то агрессивными.

Томаш снисходительно смотрел на него.

— Конечно, — согласился он. — Но это, пожалуй, не самое главное. Самое главное, чтобы во всем всегда была ясность. Ты понимаешь, о чем я говорю? Цвет, вкус, истина, чтобы ничего не было такого — ни рыба ни мясо. Ты хочешь спать?

Михал пробовал скрыть зевоту, подперев лицо рукой, но у него трясся подбородок и вздулись вены на шее.

— Нет, я не хочу спать, просто здесь очень душно.

— Может быть, я не могу достаточно ясно выразить, — тянул дальше Томаш. — Например, идешь ты по улице и она кажется тебе серой, а когда внимательнее присмотришься — обнаружишь много цветов. Красные трамваи, афиши на киосках, рекламы, одежда людей. Только надо заставить себя быть внимательным. Вот однажды я шел по лестнице. Кажется так просто: идешь по лестнице. И что-то мне ударило в голову, дай, думаю, проверю, как это происходит. Сгибаю ногу в колене, поднимаю, выдвигаю немного вперед, ставлю ступню на ступеньку… Ну, хорошо, а откуда это берется? Что я, отдаю своей ноге какой-нибудь приказ? Я пробовал схватить этот момент, это нечто, что является причиной моего «восхождения» по лестнице. И вместо того чтобы идти, я остановился, и мне казалось, что я не смогу идти дальше, пока наконец меня не увидела Марыська и не закричала: «Чего ты здесь торчишь? Тебе надо уроки делать!» Понимаешь?

— Да, понимаю.

— Конечно, нельзя так на всем заострять внимание, тогда вообще ничего не сможешь делать, но, с другой стороны, если не наблюдать, тогда все станет неясным. Абсолютно все. С порядочностью тоже так. Послушай, ведь мой отец порядочный человек, и все его уважают… — Томаш долил кружку и сделал глоток. В бутылке осталось коньяку еще на две рюмки. — И я тоже его уважаю, но однажды я слышал, как они разговаривали с мамой в столовой о налогах. Ему прислали какие-то официальные бумаги, и он в них что-то там заполнял и говорил маме, что надо указать меньший доход, тогда меньше придется платить. Здесь что-то неясно. С одной стороны, конечно, порядочность, но не всегда и не во всем. А ведь здесь либо так, либо эдак. Если налог неправильный, надо написать им: я этот налог не признаю. Правда?

— А мои родители часто при Вере говорят по-французски, — сказал Михал и клюнул головой так, как будто бы споткнулся, хотя сидел да стуле.

Трубка уже погасла, и свеча едва возвышалась над чашечкой подсвечника. Только струйка дыма из курильницы упорно тянулась кверху мимо острых носов и клювов тотема, она извивалась и раздваивалась, словно прозрачная лента с загнутыми краями.

— Допивай остаток, — сказал Михал.

Томаш отрицательно покачал головой. Михал потянулся за бутылкой и приложил горлышко к губам.

— Свеча кончается, — сказал Томаш.

Ни с того ни с сего Михал начал смеяться. Он пристально смотрел на тотем, и смех сотрясал его плечи, падающую на лоб прядь.

— Над чем ты смеешься, Михал? Перестань. Над чем ты смеешься?

— Над этим. — Он вытянул руку и бесцеремонно ткнул в амулет.

— Михал!

— Не сердись, — продолжал он, задыхаясь от кашля. — На меня нашло. Столько мы здесь говорили о правде и о том, чтобы все отчетливо видеть. И этот наш Ырраимпх должен звать нас к правде, а ведь это только немного позолоты, которую ты соскреб с золоченой рамы.

— Да. Соскреб, — сказал Томаш, снимая очки таким движением, как будто поднимал забрало. — Ну и что? — Он протер глаза кулаком.

Михал успокоился.

— Ничего. Но это ведь известно.

Томаш оставался суровым.

— А может быть, не совсем? Видишь ли, это тоже не должно оставаться неясным. Хорошо, что ты об этом заговорил. Потому что когда-то это было только игрой и мы к этому привыкли. А теперь это уже перестало быть игрой. Ведь, Михал…

— Знаю, ну, знаю, — прервал его примирительно Михал слабым голосом. — Символ. Это я так, посмотрел на это обычным взглядом и поэтому…

Но Томаша не успокоила эта неожиданная капитуляция.

— Дело в том, — развивал он свою мысль, — какой придать всему смысл. Вот что является тайной. Правду в мешке не утаишь. Это могло быть чем угодно. Даже дохлой мухой. Но ведь важен наш уговор. Ты говоришь «немного позолоты» так, как будто бы думаешь, что я об этом позабыл.

Он взял амулет двумя пальцами и поднял вверх.

— Хочешь, я сожгу Ырраимпх на свече?