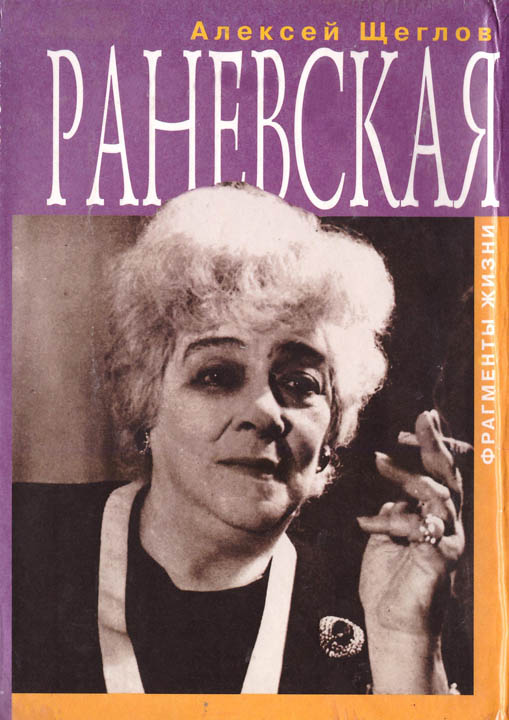

Книга: Раневская. Фрагменты жизни

Раневская. Фрагменты жизни

У меня хватило ума глупо прожить жизнь…

Автор признателен:

Всем друзьям Фаины Георгиевны — за помощь, воспоминания и любовь к Раневской. Сотрудникам Российского Государственного архива литературы и искусства — за содействие в работе с материалами архива. Иосифе Давыдовичу Кобзону — за внимание, проявленное к работе над этой книгой. Ирине Евгеньевне Богат — за доброжелательность и профессиональную помощь.

Фаина Георгиевна Раневская уничтожила свою книгу воспоминаний.

Потом много раз возвращалась к ней, мучилась невозможностью все восстановить, начинала и останавливалась.

Как-то к ней обратились в очередной раз с просьбой написать книгу о своей жизни. Был заключен договор и даже получен аванс. Первая фраза, которую написала тогда Фаина Георгиевна, была:

«Мой отец был небогатый нефтепромышленник…»

Дело не шло. Аванс Раневская вернула.

«Было много страшного, чего нельзя забыть до смертного часа и о чем писать не хочется. А если не сказать всего, значит не сказать ничего. Потому и порвала книгу».

Раневская пообещала все восстановить. Книга ее жизни, разделенная по разным адресам, лежит в библиотеках, в архивах, в частных домах, в сотнях ее рукописей, пометках, в ее письмах друзьям, воспоминаниях современников. Многое известно, многое нигде не опубликовано. Там есть все, что она не могла напечатать в своей жизни, собрать в книгу. Теперь собрать это попробовал я, ее «эрзац-внук».

Ее талант связал любимый ею девятнадцатый и Серебряный век с нашими днями.

Еще в юности Фаина Георгиевна волей обстоятельств была разлучена со своими родными и нашла другую семью — семью своего первого театрального педагога Павлы Леонтьевны Вульф, моей бабушки, и ее дочери Ирины Сергеевны Анисимовой-Вульф, моей мамы. До последних своих дней Фаина Георгиевна оставалась для меня близким, родным человеком.

К столетию Фаины Георгиевны в 1996 году я написал и издал 500 экземпляров небольшой книжечки личных воспоминаний «О Фаине Георгиевне Раневской». Книжка эта была хорошо принята, и нынешний издатель обратился ко мне с предложением написать большую биографическую книгу о Раневской.

Я не профессиональный литератор, не искусствовед. Единственная возможность рассказать о Фаине Георгиевне — вспомнить все, что я знаю о ее жизни, все, что связано с нашей семьей, ставшей родной для Раневской, вместе с читателем прочесть ее записи, ее черновики — яркие, непосредственные, не испытавшие неизбежного влияния предстоящей публикации. Везде, где можно, я старался давать не пересказ, а прямые цитаты.

Я также старался избежать отточий и купюр, сохранить ее орфографию, ее неповторимую пунктуацию.

Эта прозрачная, порой мучительная исповедь, часто без надежды быть услышанной, дорога своим существованием в наши дни, открывшие второе столетие со дня рождения Раневской.

Восемьдесят восемь лет Фаины Георгиевны, дошедшие до нас — в рукописях, написанных ее драгоценным крупным почерком, в воспоминаниях ее друзей, — мы проживем вместе с вами — по адресам ее жизни.

Там проходили ее дни, рождались незабываемые роли. Там были дорогие ей люди.

Им выпало счастье ее видеть и любить.

1896–1915

…Море меня никогда не волновало, хотя я родилась у моря. А лес люблю…

27 августа 1896 года — Таганрог, Николаевская 12 — В семье — Детство и театр — Двор — Музыка — Чехов — Толстой — Гимназия — Летние каникулы — Алиса Коонен — Павла Вульф — Разрыв с семьей

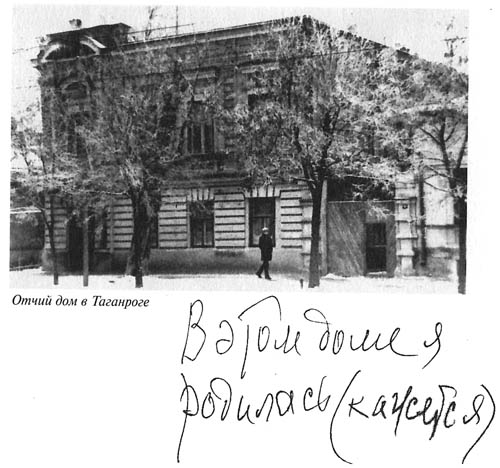

Фаина Георгиевна Раневская родилась в Таганроге 27 августа 1896 года и всю жизнь гордилась тем, что в ее любимом городе родился Чехов и провел свои последние дни император Александр I.

Это была большая благополучная еврейская семья. Отдыхали у моря, в Крыму, бывали за границей — в Австрии, Швейцарии.

Отец — Гирши Фельдман, — уважаемый, богатый, известный в Таганроге человек с твердым и сильным характером.

Девичья фамилия матери — Валова. Мать — человек тонкой, изысканной души — страстно любила музыку и передала эту любовь Фаине вместе с редкой музыкальностью. Она была необычайно кротким, ранимым человеком. Ее авторитет был для Фаины непререкаем.

Их большой двухэтажный дом на Николаевской, 12 — из красного кирпича, с балконом, — сохранился. Кафельная печь с изразцовой картинкой.

Позади дома — большой длинный двор. В доме много людей, дети: братья Фаины и старшая сестра Белла — Белка.

Новый год, игрушки, елка, которую Фаина не любила. Не любила потому, что Беллу наряжали в чудесное платье, оно ее делало еще красивей. Все восхищались. Чудная, грустная Белла. А маленькая Фаина стояла в стороне, лишенная похвал.

Самые ранние воспоминания Фаины:

«…Испытываю непреодолимое желание повторять все, что говорит и делает дворник. Верчу козью ножку и произношу слова, значение которых поняла только взрослой. Изображаю всех, кто попадается на глаза. „Подайте Христа ради“, — прошу вслед за нищим; „Сахарная мороженая“, — кричу вслед за мороженщиком; „Иду на Афон Богу молиться“, — шамкаю беззубым ртом и хожу с палкой скрючившись, а мне 4 года».

«…У дворника на пиджаке медаль, мне очень она нравится, я хочу такую же, но медаль дают за храбрость — объясняет дворник. Мечтаю совершить поступок, достойный медали. В нашем городе очень любили старика, доброго, веселого, толстого грузина-полицмейстера. Дни и ночи мечтала, чтобы полицмейстер, плавая в море, стал тонуть и чтобы я его вытащила, не дала ему утонуть и за это мне дали бы медаль, как у нашего дворника. Эти мечтания не давали мне покоя».

Когда Фаине было пять лет, умер младший братик. Она горько плакала, но — отвела траурный занавес с зеркала: «Какая я в слезах?»

«Я вижу двор узкий и длинный, мощенный булыжником, во дворе сидит на цепи лохматая собака с густой свалявшейся шерстью, в которой застрял мусор и даже гвозди, — по прозвищу Букет. Букет всегда плачет и гремит цепью. Я люблю его. Я обнимаю его за голову, вижу его добрые, умные глаза, прижимаюсь лицом к морде, шепчу слова любви. От Букета плохо пахнет, но мне это не мешает. В черном небе — белые звезды, от них светло, и мне видно из окна, как со двора волокут нашу лошадь „Васю“, она неподвижна, ее втаскивают на подводу. Я люблю нашего рыжего Васю, он возит нас детей к морю, возит на дачу, почему он лежит на подводе. Я кричу: „Что с Васей?“ И мне отвечают: „Везем на живодерню“. Я не знаю, что такое живодерня, потому что мне 5 лет».

«Несчастной я стала в 6 лет. Гувернантка повела в приезжий „Зверинец“. В маленькой комнате в клетке сидела худая лисица с человечьими глазами, рядом на столе стояло корыто, в нем плавали два крошечных дельфина, вошли пьяные шумные оборванцы и стали тыкать палкой в дельфиний глаз, из которого брызнула кровь…»

«Я стою в детской на окне и смотрю в окно дома напротив, нас разъединяет узкая улица и потому мне хорошо видно все, что происходит напротив в комнате. Там танцуют, смеются, визжат… Мне лет 7, я не знаю слов пошлость, мещанство, но мне очень не нравится все, что вижу в окне дома на втором этаже напротив. Я не буду, когда вырасту, взвизгивать, обмахиваться носовым платком или веером, так хохотать и гримасничать. Там чужие, они мне не нравятся, но я смотрю на них с интересом. Потом офицеры и их дамы уехали и напротив поселилась учительница географии — толстая важная старуха, у которой я училась, поступив в гимназию. Она ставила мне двойки и выгоняла из класса, презирая меня за мое невежество в области географии. В ее окна я не смотрела, там не было ничего интересного…»

«Ненавидела гувернантку, ненавидела бонну немку. Ночью молила бога, чтобы бонна, катаясь на коньках, упала и расшибла голову, а потом умерла. Любила читать, читала запоем. Над книгой, где кого-то обижали, плакала навзрыд, тогда отнимали книгу и меня ставили в угол. Училась плохо, арифметика была страшной пыткой. В семье была не любима. Мать обожала, отца боялась и не очень любила. Писать без ошибок так и не научилась, считать — тоже, наверное потому и по сию пору всегда без денег».

Как-то старший брат, гимназист, сказал ей, очевидно, под влиянием демократических настроений: «Наш отец — вор, и в дому у нас все ворованное». Удрученная Фаина воскликнула: «И куколки мои тоже ворованные?!» «Да», — безжалостно ответил брат. Фаина представила, как ее любимая мама стоит на «полундре», а папа с большим мешком грабит магазин детских игрушек. Вероятно, для брата понятия «вор» и «эксплуататор» не различались по смыслу. Младшая сестра ему безгранично верила, и они решили бежать из дома. Подготовились основательно: купили один подсолнух. По дороге на вокзал поделили его пополам и с наслаждением лузгали семечки. Тут их нагнал городовой, отвез в участок, где ждали родители.

Дома была порка.

Фаина фантастически непрактична. Однажды удачно обменяла свои ручные часы на великолепные старые ножницы, коварно предложенные ей сыном дворника. Дома ей крепко досталось.

«Всегда завидовала таланту: началось это с детства. Приходил в гости к старшей сестре гимназист, читал ей стихи, флиртовал. Читал наизусть. Чтение повергло меня в трепет. Гимназист вращал глазами, взвизгивал, рычал тигром, топал ногами, рвал на себе волосы, ломал руки. Стихи назывались „Белое покрывало“. Кончалось чтение словами: „Так могла солгать — лишь мать“, — и зарыдал. Я была в экстазе. Подруга сестры читала стихи: „Увидя почерк мой, Вы верно удивитесь, я не писала Вам давно и думаю, Вам это все равно“, — подруга сестры тоже и рыдала и хохотала, и опять мой восторг и зависть, и горе, потому что у меня не выходило, когда я пыталась им подражать…»

«Первое свидание в ранней молодости было неудачным. Гимназист, поразивший мое сердце, обладал фуражкой, где над козырьком был герб гимназии, а тулья по бокам была опущена и лежала на ушах. Это великолепие сводило меня с ума. Придя на свидание, я застала на указанном месте девочку, которая попросила меня удалиться, т. к. я уселась на скамью, где у нее свидание. Вскоре появился герой, нисколько не смутившийся при виде нас обеих. Герой сел между нами и стал насвистывать. А соперница требовала, чтобы я немедленно удалилась. На что я резонно отвечала: „На этом месте мне назначено свидание, и я никуда не уйду“.

Соперница заявила, что не сдвинется с места. Я сделала такое же заявление. Каждая из нас долго отстаивала свои права. Потом герой и соперница пошептались. После чего соперница подняла с земли несколько увесистых камней, стала в меня их кидать. Я заплакала… Пришлось уступить… Вернувшись на поле боя, я сказала: „Вот увидите, вас накажет бог“, и ушла полная достоинства».

«Петрушка» — потрясение № 1. Каким-то образом среди игрушек оказались персонажи «Петрушки» — городовой, цыган, дворник и еще какие-то куклы. Я переиграла все роли, говорила, меняя голос, городовой имел неописуемый успех. Была и ширма, и лесенка, на которую становилась. Сладость славы переживала за ширмой. С достоинством выходила раскланиваться. Как могло случиться, что в детстве я увидела цветной фильм, возможно, изображали сцену из «Ромео и Джульетты». Мне лет 12. По лестнице взбирался на балкон юноша неописуемо красивый, потом появилась девушка неописуемо красивая, они поцеловались, от восхищения я плакала, это было потрясение № 2. Возвратясь домой, я кинулась к моему богатству — копилке в виде фарфоровой свиньи, набитой мелкими деньгами (плата за рыбий жир). В состоянии опьянения от искусства, дрожащими руками схватила свинью и бросила ее на пол, по полу запрыгали монеты, которые я отдала соседским детям. В ту ночь я не спала.

Это был американский фильм 1908 года фирмы «Вайтограф» «Ромео и Джульетта» режиссера Джеймса Стюарта Блэктона. Виктор Семенович Листов, написавший о кинематографе много интересного, недавно объяснил мне: действительно фильм мог тогда показаться Фаине цветным — это была еще не цветная натура, а пленка, искусно вирированная в разные оттенки.

Жаркий Таганрог, сухой летний воздух, аллеи городского сада, спуск к морю, зеленые, с акацией из-за забора, улицы. Окна раскрыты. Из окон несется музыка.

«В Таганроге было множество меломанов, во многих домах стояли фортепьяно. Знакомые мне присяжные поверенные собирались друг у друга, чтоб играть квартеты великих классиков. Однажды в специальный концертный зал пригласили Скрябина, у рояля стояла большая лира из цветов. Скрябин, выйдя, улыбнулся цветам. Лицо его было обычным, заурядным, пока он не стал играть, и тогда я услыхала и увидела перед собой гения. Наверно, его концерт втянул, втолкнул душу мою в музыку… В нашем городе гастролировал пианист Гофман, игравший Шопена как никто больше. Так мне тогда казалось. В театре в нашем городе гастролировали прославленные артисты. И теперь еще я слышу голос и вижу глаза Павла Самойлова в „Привидениях“ Ибсена: „Мама, дай мне солнца“ — я, помню, рыдала. Театр был небольшой, любовно построенный с помощью меценатов города. Первое впечатление было в детстве очень страшным. Я холодела от ужаса, когда кого-то убивали и при этом пели, я громко кричала и требовала, чтоб меня увели в оперу, где не поют. Кажется, это напугавшее меня зрелище называлось „Аскольдова могила“. А когда убиенные выходили раскланиваться и при этом улыбались, я чувствовала себя обманутой и еще больше возненавидела оперу».

Фаина вспоминала с гордостью, что лечила зубы у племянника Антона Павловича Чехова.

«Мама знала многих, с кем он был знаком, у кого бывал. Я бегала к домику, где он родился, и читала там книги, сидя на скамье в саду.

На даче под Таганрогом, утро, очень жарко, трещат цикады, душно пахнут цветы в палисаднике, я уложила кукол спать и прыгаю через веревочку, я счастливая, не надо готовить уроки, не надо играть гаммы — я обрезала палец. К дому подъехала двуколка, из города приехал приказчик, привез почту, привез много свертков, привез вкусности. Я счастливая, я очень счастливая. Почему вскрикнула мама? Я бегу в дом, через спущенные жалюзи в спальне полоска спета, она блестит золотом, мама уронила голову на ручку кресла, она плачет — я мучительно крепко люблю мать, я спрашиваю, почему она плачет: она указала на пол, где лежала газета с напечатанной в ней фотографией, в черной рамке был крестик и сообщение о том, что в Баденвайлере скончался Антон Павлович Чехов. Я вспомнила, что видела книги, где на корешках было „А. П. Чехов“, взяла одну из них. Мне попалась „Скучная история“. — На этом кончилось мое детство».

Летом 1910 года Фаина в Крыму, в Евпатории, — каникулы. По соседству, в большом тенистом саду, в белом одноэтажном домике, увитом виноградом, — семья Станислава Андреева, главного врача местного туберкулезного санатория. Его дочь Нина, позже — бессменная подруга Фаины Георгиевны Нина Станиславовна Сухоцкая, вспоминала в своей книге это жаркое лето:

«Каждое утро из дома выходят две девочки — дочери Андреева — и с ними сестра его жены — молодая актриса Художественного театра Алиса Коонен, приехавшая в отпуск. Все трое знают, что у калитки в сад, как всегда, их ждет обожающая Алису Коонен Фаина — девочка-подросток с длинной рыжеватой косой, длинными руками и ногами и огромными лучистыми глазами, неловкая от смущения и невозможности с ним справиться…

Обняв Фаину, Алиса направляется к морю. За ними в больших соломенных панамках, как два грибка, идут девочки. Это я и моя старшая сестра Валя, тоже „обожающая“ свою молодую тетю Алю и ревнующая ее к Фаине. Мне было в то время четыре года, Фаине — пятнадцать лет».

Осенью — в ноябре — умер Лев Толстой.

«Смерти нет, а есть любовь и память сердца», — повторяла Фаина его слова.

«Я впитала любовь к Толстому не с молоком, а со слезами матери. Второй раз мать рыдала над газетным сообщением в 1910 году. Она говорила, что не знает, как жить дальше: „Погибла совесть, совесть погибла“».

Весной 1911 года гимназистка Фаина Фельдман в переполненном зале маленького Таганрогского театра в гастрольных спектаклях театра Ростова-на-Дону впервые увидела Павлу Вульф — известную провинциальную актрису — в ее лучших ролях: Лиза («Дворянское гнездо»), Нина Заречная («Чайка»), Аня («Вишневый сад»).

Павла Леонтьевна Вульф, моя бабушка — друг и поклонница таланта замечательной Веры Федоровны Комиссаржевской, ее ученица, — сыграла в жизни Фаины Фельдман свою, может быть, самую яркую и незабываемую роль.

Три коротких весенних сезона Ростовского театра на гастролях в Таганроге, все — семья, дом, фонтан на площади, гора Юнгфрау в Швейцарии, шляпные коробки из Вены, — все теряет смысл. Сейчас — только Театр.

В казенной автобиографии Раневская напишет потом:

«По окончании гимназии решила идти на сцену. Решение уйти на сцену послужило поводом к полному разрыву с семьей, которая противилась тому, чтобы я стала актрисой. В 1915 году я уехала в Москву с целью поступить в театральную школу».

«Господи, мать рыдает, я рыдаю, мучительно больно, страшно, но своего решения я изменить не могла, я и тогда была страшно самолюбива и упряма… И вот моя самостоятельная жизнь началась».

1915–1916

…Я так любила вас весь вечер…

Экзамены в Москве — Гельцер — «Мои университеты» — Цветаева — Шаляпин — Станиславский — Качалов — Мандельштам — Маяковский — Лето в Малаховке — Садовская — Певцов — Актерская биржа — Керчь — Феодосия — Кисловодск — Эмиграция семьи

Поехала в Москву. Ее никто не знал. Средств к существованию не было. Поступала всюду — в театральные школы, показывалась в театры. На экзаменах от волнения стала заикаться.

«Ни в одну из лучших театральных школ принята не была, как неспособная».

Таганрогский знакомый отца, узнав в Москве о ее нужде, сказал: «Дать дочери Фельдмана мало — я не могу, а много — у меня уже нет…»

Отец все-таки прислал перевод. Держа в руках деньги, Фаина вышла на улицу. Ветер вырвал бумажки из ее рук, они полетели по улице, а Фаина остановилась, вздохнула: «Как жаль — улетели…». «Я ненавижу деньги до преступности, я их бросаю, как гнойные, гнилые тряпки. Это правда. Так было всегда».

Кто-то из друзей, узнав об этом, горько заметил: «Ну, посыпались… Это же Раневская, „Вишневый сад“, только она так могла. Ты — Раневская!»

Чехов подарил нам ее имя. С этого времени она стала Раневской.

Приобрела сценический гардероб, деньги кончились.

«Неудачи не сломили моего решения быть на сцене: с трудом устроилась в частную театральную школу, которую вынуждена была оставить из-за невозможности оплачивать уроки».

Одна. Опять безденежье, московская зима. «Неудачница, неуклюжая… Что мне делать?»

Знаменитая балерина Екатерина Васильевна Гельцер увидела у колонн Большого театра провинциальную девочку. Выслушала ее горький рассказ. «Фанни, — сказала Гельцер, — вы меня психологически интересуете».

Раневская вспоминала о Гельцер:

Она была чудо, она была гений. Она так любила живопись, так понимала ее. Ездила в Париж, покупала русские картины. Меня привела к себе: «Кто здесь в толпе (у подъезда театра) самый замерзший? Вот эта девочка самая замерзшая…»

Уморительно смешная была ее манера говорить. Гельцер была явление неповторимое и в жизни и на сцене. Я обожала ее. Видела во всем, что она танцевала. Такого темперамента не было ни у одной другой балерины. Детишки — ее племяши Федя и Володя — 2 мальчика в матросских костюмах и больших круглых шляпах, рыженькие, степенные и озорные — дети Москвина и ее сестры, жены Ивана Михайловича. Екатерина Васильевна закармливала их сластями и читала им наставления, повторяя «Вы меня немножко понимаете?» Дети ничего не понимали, но шаркали ножкой.

Гельцер говорила: «Я одному господину хочу поставить точки над „i“». — Я спросила, что это значит? — «Ударить по лицу Москвина за Тарасову».

Раневская жадно слушала рассказы Гельцер о «перефилии» (так она именовала провинцию), о сцене, о нравах актеров, о своей неразделенной любви:

«Первая моя перефилия — Калуга. Мечтаю сыграть немую трагическую роль. Представьте себе, вы мать, три дочери, одна немая, и поэтому ей все доверяют, но она жестами и мимикой выдает врагов».

«Книппер — ролистка, она играет роли, ей опасно доверять».

«Наша компания, это даже не компания, это банда».

«По женской линии у меня фэномэнальная неудача».

«Кто у меня бывает из авиации, из железнодорожников! Я бы, например, с удовольствием влюбилась в астронома… Можете ли вы мне сказать, Фанни, что вы были влюблены в звездочета или в архитектора, который создал Василия Блаженного?.. Какая вы фэномэнально молодая, как вам фэномэнально везет!»

«Когда я узнала, что вы заняли артистическую линию, я была очень горда, что вы моя подруга».

«Я обожала Гельцер, — вспоминала Раневская. — Иногда — в 2 или 3 часа ночи, во время бессонницы, я пугалась ее ночных звонков. Вопросы всегда были неожиданные — вообще и особенно в ночное время: „Вы не можете мне сказать точно, сколько лет Евгению Онегину?“ или „Объясните, что такое формализм?“ И при этом она была умна необыкновенно, а все эти вопросы в ночное время и многое из того, что она изрекала и что заставляло меня смеяться над ее наивностью, и даже чему-то детскому, очевидно присуще гению.

Она ввела меня в круг ее друзей, брала с собой на спектакли во МХАТ, откуда было принято ездить к Балиеву в „Летучую мышь“. Возила меня в Стрельну и к Яру, где мы наслаждались пением настоящих цыган. У Яра в хоре пела старуха, звалась Татьяна Ивановна. Не забыть мне старуху-цыганку; пели и молодые. Чудо — цыгане.

Гельцер показала мне всю Москву тех лет».

Это были «Мои университеты».

Раневская жила в то время в крохотной комнатке на Большой Никитской, ничуть не тяготясь убогой каморки «лакейской», которая ей досталась; ее увлекла меняющаяся, неизвестная ей до той поры Москва. Расцветающий модерн, Шаляпин, театры, ариетки Вертинского, его бледный Пьеро, немой кинематограф — ровесник Фаины, красота Веры Холодной — незабываемой «примы» немого экрана, встречи с Цветаевой, Мандельштамом, Маяковским. И ни слова о войне — Раневская будто не замечает ее.

«В одном обществе, куда Гельцер взяла меня с собой, мне выпало счастье — я познакомилась с Мариной Цветаевой. Марина, чёлка. Марина звала меня своим парикмахером — я ее подстригала».

Раневская рассказывала, что Цветаеву волновали тогда необыкновенно склянки из-под духов, она видела в них красоту, разнообразие и совершенство форм:

«Марина просила: „Принесите от Гельцер пустые бутылочки от духов“. Я приносила. Марина сцарапывала этикетки, говорила: „А теперь бутылочка ушла в вечность“. Бедная моя Марина… ни на кого не похожая…»

Стеклянные миниатюры, прозрачные формы, освобожденные цветаевской рукой, — это мимолетное воспоминание я часто слышал от Раневской.

Тогда, в театре Зимина, Раневская впервые услышала Федора Ивановича Шаляпина, и… этого голоса ей не хватало потом всю жизнь:

«Я помню еще: шиншилла — мех редкостной мягкости — нежно серый, помню, как Шаляпин вышел петь в опере Серова „Вражья сила“, долго смотрел в зрительный зал, а потом ушел к себе в гримерную, не мог забыть вечера, когда встал на колени перед царской ложей, великий Шаляпин — Бог Шаляпин не вынес травли. Я помню, как вбежал на сцену администратор со словами: „По внезапной болезни Федора Ивановича спектакль не состоится, деньги за купленные билеты можно получить тогда-то“. Я сидела в первом ряду в театре Зимина, где гастролировал Шаляпин, я видела движение его губ „не могу“ — Шаляпин не мог петь от волнения, подавленности, смятения».

«Первым учителем был Художественный театр. В те годы первой мировой войны жила я в Москве и смотрела по нескольку раз все спектакли, шедшие в то время, Станиславского в Крутицком вижу и буду видеть перед собой до конца дней. Это было непостижимое что-то. Вижу его руки, спину, вижу глаза чудные — это преследует меня несколько десятилетий. Не забыть Массалитинова, Леонидова, Качалова, не забыть ничего… Впервые в Художественном театре смотрю „Вишневый Сад“. Станиславский — Гаев, Лопахин — Массалитинов, Аня — молоденькая прелестная Жданова, Книппер — Раневская, Шарлотта?.. Фирс?.. Очнулась, когда капельдинер сказал: „Барышня, пора уходить!“ Я ответила: „Куда же я теперь пойду?“»

Раневская вспоминала свою единственную встречу со Станиславским:

«Шла по Леонтьевскому — было это в году 15-м, может быть, 16-м. Услышала „бабрегись“ — кричал извозчик, их звали тогда „Ванька“. Я отскочила от пролетки, где сидел Он, мой Бог Станиславский, растерялась, запрыгала и закричала: „Мальчик мой дорогой!“ Он захохотал, а я все бежала и кричала: „Мальчик мой дорогой!“ Он встал спиной к извозчику, смотрел на меня добрыми глазами, смеялся».

«Каждый свободный вечер — в театре. Моя унылая носатая физиономия всовывалась в окошечко какого-то театрального администратора, и я печальным контральто произносила, заглядывая в металлические глаза: „Извините меня, пожалуйста, я провинциальная артистка, никогда не бывавшая в хорошем театре“. Действовало безотказно. Правда, при попытке пройти в один театр вторично администратор мне посоветовал дважды не появляться: „Вы со своим лицом запоминаетесь“.

„Тогда еще в моде были обмороки, и я этим широко пользовалась. Один из обмороков принес мне счастье большое и долгое. В тот день я шла по Столешниковому переулку, разглядывала витрины роскошных магазинов и рядом с собой услышала голос человека, в которого была влюблена до одурения, собирала его фотографии, писала ему письма, никогда их не отправляя, поджидала у ворот его дома. Услышав его голос, упала в обморок неудачно, расшиблась очень. Меня приволокли в кондитерскую рядом — она и теперь существует на том же месте, а тогда она принадлежала француженке с французом. Сердобольные супруги влили мне в рот крепчайший ром, от которого я сразу пришла в себя и тут же снова упала в обморок, лежа на диване, когда голос этот прозвучал вновь, справляясь о том, не очень ли я расшиблась“. Это была первая встреча Раневской с Василием Ивановичем Качаловым — тогда еще молодым актером МХАТа».

«Гора пирожных в кафе Сиу; к столу подсел Мандельштам, заказал шоколад в чашке, съел торт, пирожные; сняв котелок, поклонился и ушел, предоставив возможность расплатиться за него Екатерине Васильевне Гельцер, с которой не был знаком. Мы хохотали после его ухода. Уходил торжественно подняв голову и задрав маленький нос. Все это было неожиданно, подсел он к нашему столику без приглашения. Это было очень смешно. Я тогда же подумала, что он гениальная личность. Когда же я узнала его стихи — поняла, что не ошиблась».

«Маяковского увидела в доме, где помещалась какая-то школа, то ли музыкальная, то ли театральная, звалась „Школа братьев Шор“. Маяковский был одет по моде — визитка, полосатые брюки, помню красивый галстук. Он все время стоял, ел бутерброды, молчал. Был он красивый».

«Гельцер устроила меня на выходные роли в летний Малаховский театр, где ее ближайшая приятельница — Нелидова — вместе с Маршевой — обе прелестные актрисы — держали антрепризу.

Представляя меня антрепризе театра, Екатерина Васильевна сказала: „Знакомьтесь, это моя закадычная подруга Фанни из перефилии“.

Это был дачный театр, в подмосковном посёлке Малаховка в 25 километрах от центра Москвы, не доезжая теперешнего аэропорта Быково — пыльные, пахнущие сосной тропинки, зеленые палисадники, за которыми теснятся деревянные и кирпичные дачи. Этот театр в старом парке существует и сейчас. „Памятник культуры Серебряного века“ — начертано на черной мемориальной доске. Тогда, в 1915 году, на его сцене шли пьесы лучших драматургов того времени, ставили спектакли известные режиссеры. На премьеру сюда поездом съезжалась театральная московская публика — несколько вагонов тянул паровичок „кукушка“. Многие приезжали в нарядных экипажах».

«В Малаховском летнем театре началась моя артистическая деятельность. В те далекие годы в Малаховке гастролировали прославленные актеры Москвы и Петрограда: великолепный Радин, Петипа (его отец Мариус Петипа) и еще много неповторимых, среди них был и Певцов. Помню хорошо прелестную актрису, очаровательную молоденькую Елену Митрофановну Шатрову. И это была счастливейшая пора моей жизни, потому что в Малаховском театре я видела великую Ольгу Осиповну Садовскую.

Помню летний солнечный день, садовую скамейку подле театра, на которой дремала старушка; помню, как кто-то, здороваясь с ней, сказал: „Здравствуйте, наша дорогая Ольга Осиповна!“ Тогда я поняла, что сижу рядом с Садовской, вскочила как ошпаренная. Садовская спросила: „Что это с вами? Почему вы прыгаете?“ Я заикаясь (что со мной бывает при сильном волнении) сказала, что прыгаю от счастья, оттого, что сидела рядом с Садовской, а сейчас побегу хвастать подругам. Ольга Осиповна засмеялась, сказала: „Успеете еще, сидите смирно и больше не прыгайте“. Я заявила, что сидеть рядом с ней не могу, а вот постоять прошу разрешения. „Смешная какая барышня, чем вы занимаетесь?“ — взяла меня за руку и посадила рядом. „Ольга Осиповна, дайте мне опомниться от того, что я сижу рядом с вами, а потом скажу, что я хочу быть артисткой, а сейчас в этом театре на выходах“, — а она все смеялась. Потом спросила, где я училась. Я созналась, что в театральную школу меня не приняли, потому что я неталантливая и некрасивая. Она смеялась и потом стала меня просить обязательно пойти в Малый театр смотреть спектакль, в котором играет ее сын Пров Садовский.

По сей день горжусь тем, что насмешила до слез Самое Садовскую».

«Я очень хорошо помню, каким потрясением в Малаховском театре была для меня встреча с великим трагическим актером Певцовым.

Гейне сказал, что актер умирает дважды. Нет, это не совсем верно, если прошли десятилетия, а Певцов стоит у меня перед глазами и живет в моем сердце.

Мне посчастливилось видеть его в пьесе Леонида Андреева „Тот, кто получает пощечины“. И в этой роли я буду видеть его перед собою до конца моих дней.

Помню, когда я узнала, что должна буду участвовать в этом его спектакле, я, очень волнуясь и робея, подошла к нему и попросила его дать мне совет, что делать на сцене, если у меня нет ни одного слова в роли. „А ты крепко люби меня, и все, что со мной происходит, должно тебя волновать“. И я любила его так крепко, как он попросил.

И когда спектакль был кончен, я громко плакала, мучаясь его судьбой, и никакие утешения подружек не могли меня успокоить. Тогда побежали к Певцову за советом. Добрый Певцов пришел в нашу гримерную и спросил меня: „Что с тобой?“ — „Я так любила, так крепко любила вас весь вечер“, — выдохнула я рыдая. — „Милые барышни, вспомните меня потом. Она будет настоящей актрисой“.

Об этом изумительном художнике и большом человеке вспоминаю благоговейно. Считаю его первым моим учителем. Он очень любил нас, молодежь. После спектакля брал нас с собой гулять. Он учил нас любить природу. Он внушал нам, что настоящий артист обязан быть образованным человеком. Должен знать лучшие книги мировой литературы, живопись, музыку.

Я в точности помню его слова, обращенные к молодым актерам: „Друзья мои, милые юноши, в свободное время путешествуйте, а в кармане у вас должна быть только зубная щетка. Смотрите, наблюдайте, учитесь“.

Он убивал в нас все обывательское, мещанское. Он повторял: „Не обзаводитесь вещами, бегайте от вещей“. Ненавидел стяжательство, жадность, пошлость. Его заветами я прожила долгую жизнь. И по сей день помню многое из того, что он нам говорил.

Милый, дорогой Илларион Николаевич Певцов… Я любила и люблю вас. И приходят на ум чеховские слова: „Какое наслаждение — уважать людей“.»

Кончился летний малаховский сезон — счастливая пора. Теперь — театральное бюро, московская «биржа». Толпа, привыкшая к найму, чужие антрепренеры; все снова — нескладная внешность, неуверенность, одиночество.

«После долгих мытарств подписала договор на 35 рублей в месяц „со своим гардеробом“ на роли „героини-кокет“ с пением и танцами в антрепризу Ладовской в город Керчь» — из автобиографии.

«Керчь. Один сезон. Старик ходил во всякую погоду в калошах, перевязав их веревкой, я спросила, почему он в калошах в такую жару. Старик объяснил, что как вегетарианец он не носит кожи. Через несколько дней я увидела его в тех же калошах, пожирающим ливерную колбасу. Это был нищий, умевший читать и потому ушедший на сцену. Играл он амплуа „благородных отцов“.

Сборов в Керчи не было: театр был всегда пуст…

На закрытие театра шла пьеса „Под солнцем юга“. Я играла гимназиста. Понравилась антрепренеру Новожилову, прибывшему из Феодосии, чтобы забрать в свою труппу кого-либо из прогоревшего театра. Распродав свой гардероб, я перебралась из Керчи в Феодосию».

В конце сезона Новожилов сбежал из Феодосии, не заплатив актерам, и Раневская уехала в Кисловодск.

В кратких черновых записях Фаины — лишь перечень имен: Шаляпин, Тэффи, Медея Фигнер, Рубинштейн. О последнем такая запись: «При мне били шулера, человека в сером котелке, которого называли Митька. Шулер смирно сидел — толстый, огромный, не сопротивлялся, когда его били по шее бронзовым подсвечником. Карты при свечах, игра в девятку».

Еще одна запись Раневской о Кисловодске того года: «…банкиры, кокотки, шулера, театры „Миниатюр“, встревоженное предчувствие катастрофы. 1916 год».

Раневскую пугала не нужда, а судьба ремесленника. Учиться было не у кого. Нужна была своя тема.

«Тогда я переехала в Ростов-на-Дону»…

Когда-то, в 1902 году, Лев Толстой возвращался из Крыма на пароходе «Святой Николай»…

Теперь этот пароход принадлежал отцу Раневской.

Была весна 1917 года, и этой весной Фаина узнала, что вся ее семья эмигрировала на своем пароходе «Святой Николай» в Турцию.

1917–1918

…Павла Леонтьевна спасла меня от улицы…

Другая семья — За помощью к Павле Вульф — «Роман» Шельдона — Кавалини — Вместе в Крым

Известная провинциальная актриса Павла Леонтьевна Вульф была родом из Порхова, из псковских помещиков, которые происходили из рода Васильчиковых, имевших множество дочерей. Одна из них вышла замуж за графа Строганова, владельца огромного имения-майората Волышево (под Порховом), а другая — за сына обрусевшего немецкого барона Карла Вульфа — Леонтия Карловича Вульфа, от брака с которым и родилась Павла Леонтьевна. В имении тетки, в Волышеве, бабушка впервые участвовала в спектакле «Сорванец» и «живых картинках», вероятно, подтолкнувших ее к мысли о театральной карьере. Волышево сохранилось до сих пор, правда, в плачевном состоянии. Павла Леонтьевна тщательно скрывала свое непролетарское происхождение и лишь вскользь написала об этом в своей книге «В старом и новом театре» как о каком-то праздничном сне.

Муж Павлы Леонтьевны, мой рано ушедший из жизни дед Константин Ипполитович Каратеев, — барин татарских кровей, сын офицера русской армии генерал-майора Ипполита Ивановича Каратеева. Константин Ипполитович не был венчан с Павлой Леонтьевной Вульф, когда 31 декабря 1906 года в Москве родилась их дочь Ирина, моя мать. Со своим первым мужем, Сергеем Анисимовым, Павла Вульф давно разошлась, но развод оформлен не был, и мою маму, Ирину Константиновну, при рождении записали Ириной Сергеевной.

В семье часто бывали актеры из других театров. Летом 1912 года к родителям Ирины пришла по театральным делам семья актеров Пельтцер с детьми, братом и сестрой, которые тоже участвовали в спектаклях родителей. Дети были запущенные, в цыпках, неважно одетые. В тот визит их оставили ждать в садике, не хотели вести в дом. Вскоре из дома вышла молодая няня и сказала: «К вам сейчас приведут девочку, ее зовут Ира, она с вами тоже поиграет», — и угостила их яблоками и пряниками.

И вот на крыльце появилась шестилетняя девочка — ангел, в кружевах и бантах, в белых чулочках и белых кудряшках, а в ее руках была дивная фарфоровая куколка, подаренная папой копия своей хозяйки, и тоже в кружевах и бантах. Девочка была не только красивая, но и доброжелательная — протянула им свою куколку в знак доверия и расположения. Брат маленькой Тани тут же схватил эту куколку и оторвал ей голову. Так через 70 лет, уже в 1982 году, об этом мне рассказала Татьяна Ивановна Пельтцер.

Павла Леонтьевна Вульф после рождения дочери вела трудную кочевую жизнь провинциальной актрисы. После Москвы — Одесса, Таганрог, Киев, Харьков, Иркутск — «провинциальная каторга», по словам Вульф. Здоровье ее маленькой дочери пошатнулось. Ирину спасла театральная костюмерша Павлы Леонтьевны молодая женщина из Одессы, ставшая ангелом-хранителем всей семьи, — Наталья Александровна Иванова, Тата. Она стала второй матерью Ирины, освободив Павлу Леонтьевну для сцены.

По договору, подписанному еще зимой в Иркутске, осенью 1917 года Павла Леонтьевна Вульф приехала в Ростов-на-Дону.

Четыре года назад гастроли Павлы Вульф в Таганроге изменили жизнь Фаины Фельдман: она ушла из семьи, решив стать актрисой. Малаховка, Керчь, Феодосия, Кисловодск, теперь летом — Ростов-папа.

«А в Ростове дождь идет, и на небе хмаро: отскочь, девочка — ты мене не пара»…

Фаина Раневская шла по чужим улицам Ростова за помощью к Вульф. Они еще не были знакомы. В тот день у Павлы Леонтьевны была мигрень, она никого не принимала. Но настойчивости молодой посетительницы пришлось уступить. Вошла нескладная рыжая девица со словами восторга и восхищения ее игрой.

«Я просила Вульф помочь мне устроиться в театр на выходные роли. Она предложила мне взять отрывок из пьесы „Роман“, которая в то время нравилась публике и премьершам всех театров; я видела в этом спектакле великолепную Марию Федоровну Андрееву, игравшую героиню пьесы. Павла Леонтьевна сказала, что ее не захватил сюжет пьесы и она отказалась в ней играть: роль в пьесе была очень выигрышной, но не во вкусе актрисы чеховского или ибсеновского репертуара. Я испугалась трудности роли итальянской певицы Маргариты Кавалини, говорившей с итальянским акцентом, а после того, как увидела в этой роли Андрееву, стала отказываться, но Вульф настояла на том, чтобы я выбрала одну из сцен пьесы и явилась к ней, чтобы показать мою работу».

Раневская нашла, пожалуй, единственного на весь город итальянца-булочника и стала брать у него уроки итальянской мимики и жеста. Булочнику Раневская отдавала весь дневной заработок, который получала, участвуя в массовке.

Раневская так вспоминает этот решающий день своей жизни:

«Со страхом сыграла ей монолог из роли, стараясь копировать Андрееву. Прослушав меня и видя мое волнение, Павла Леонтьевна сказала: „Мне думается, вы способная, я буду с вами заниматься“. Она работала со мной над этой ролью и устроила меня в театр, где я дебютировала в этой роли. С тех пор я стала ее ученицей».

«Жутко, было тогда в Ростове», — вспоминала Павла Леонтьевна. Красные, белые, артобстрелы, немцы. Город переходил из рук в руки. Театр закрылся. Ее маленькая дочь Ирина серьезно заболела. Через фронт в Москву не пробраться. Решили ехать в Крым. Раневскую взяли с собой.

«Павла Леонтьевна спасла меня от улицы», — говорила Раневская.

Фаине Раневской надо было быть в этой семье рядом с Павлой Леонтьевной, впитывать ее культуру, лексику, орфоэпию — предмет педагогической гордости Павлы Вульф, ее профессионализм, стиль. Павла Леонтьевна учила ее быть актрисой, чувствовала ее талант, влюбленность Фаины в театр.

А родная дочь — она вызывала у Фаины чувство ревности и раздражения — отходила в тень, не находила тепла в своем доме. Папы, любимого Константина Ипполитовича, уже не было в живых. Была только Тата — портниха и костюмерша Павлы Леонтьевны — Наталья Александровна, няня Ирины, разрывавшаяся между ними.

Может быть, самая пронзительная семейная фотография: Ирина и Тата сидят вдвоем на траве у подножья крымских гор, Ирина надежно защищена любимой Татой от ветра, яркого солнца — два существа, не умеющие жить друг без друга. Это было время первых классов гимназии, а также голода, болезней, французского языка дома и прозвища, которым дразнили ее крымские подруги: «Москвичка — тоненькая спичка».

До меня в детстве донеслась бережная мамина интонация, когда она рассказывала о своей гимназической юности: добрый батюшка, закон божий, начальные слова молитвы: «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое…» Для Ирины Наталья Александровна была дорогим воплощением этой гармонии мира в душе человека. Вся жизнь Таты с нами — с 1906 года, года маминого рождения, и до 1957-го, когда Таты не стало, — все эти 50 лет пронизаны ее любовью и заботой о нашей семье.

Ирине Вульф предстояло самостоятельно найти театр, дорогой ей с детства театральный климат, когда авторитет матери был безраздельно отдан таланту Раневской. В этом, наверное, природа отношений Фаины Раневской и Ирины Вульф.

Так началась их новая семья — почти 45-летняя жизнь Раневской рядом с Павлой Леонтьевной Вульф, неразрывная связь Фаины Георгиевны с нашей семьей, длившаяся почти 70 лет.

1918–1923

…Я не уверена в том, что все мы выжили бы…

Окаянные дни — Волошин — Спендиаров — Дебют — Много ролей — Тренёв — Ясная Поляна — Ненадолго в Москву — Две встречи

Семейная легенда о Крыме тех лет, адаптированная к моему детскому сознанию, состояла из единственного негативного рассказа: как-то ночью в дом, где жила наша семья, в комнату Павлы Леонтьевны забрался вооруженный человек. Раневская ничего не слышала, а Павла Леонтьевна, услышав рядом шаги, закричала: «Кто здесь, что вам нужно?» Неизвестный в темноте выстрелил в сторону голоса и попал в стену над кроватью, выше Павлы Леонтьевны, севшей в постели. Человек скрылся. Остался след пули. Вот и все.

«Красный Крым» — самое страшное воспоминание Фаины Георгиевны, ее кошмар, ее ад. Из-за него она не написала книгу своей жизни.

«18, 19, 20, 21 год — Крым — голод, тиф, холера, власти меняются, террор: играли в Симферополе, Евпатории, Севастополе, зимой театр не отапливался, по дороге в театр на улице опухшие, умирающие, умершие, посреди улицы лошадь убитая, зловоние, а из магазина разграбленного пахнет духами, искали спирт, в разбитые окна видны разбитые бутылки одеколона и флаконы духов, пол залит духами. Иду в театр, держусь за стены домов, ноги ватные, мучает голод. В театре митинг, выступает Землячка; видела, как бежали белые, почему-то на возах и пролетках торчали среди тюков граммофон, трубы, женщины кричали, дети кричали, мальчики юнкера пели: „Ой, ой, ой мальчики, ой, ой, ой бедные, погибло все и навсегда!“ Прохожие плакали. Потом опять были красные и опять белые. Покамест не был взят Перекоп.

Бывший дворянский театр, в котором мы работали, был переименован в „Первый советский театр в Крыму“.

Я не уверена, что все мы выжили бы (а было нас четверо), если бы о нас не заботился Волошин.

Среди худущих, изголодавшихся его толстое тело потрясало граждан, а было у него, видимо, что-то вроде слоновой болезни. Я не встречала человека его знаний, его ума, какой-то нездешней доброты. Улыбка у него была какая-то виноватая, всегда хотелось ему кому-то помочь. В этом полном теле было нежнейшее сердце, добрейшая душа.

С утра он появлялся с рюкзаком за спиной. В рюкзаке находились завернутые в газету маленькие рыбешки, называвшиеся хамсой, был там и хлеб, если это месиво можно было назвать хлебом, была там и бутылочка с касторовым маслом, с трудом им раздобытым в аптеке. Рыбешки жарили на касторке, это издавало такой страшный запах, что я, от голода теряя сознание, все же бежала от этих касторовых рыбок в соседние дворы.

Однажды, когда Волошин был у нас, к ночи началась стрельба оружейная и пулеметная. Мы с Павлой Леонтьевной упросили его не уходить, остаться у нас. Уступили ему комнату; утром он принес нам стихи „Красная Пасха“. Это было в Симферополе 21 апреля 1921 года. На заплаканном лице его была написана нечеловеческая мука.

Волошин был большим поэтом, чистым, добрым человеком.

КРАСНАЯ ПАСХА

Зимою вдоль дорог валялись трупы

Людей и лошадей. И стаи псов

Въедались им в живот и рвали мясо.

Восточный ветер выл в разбитых окнах.

А по ночам стучали пулеметы,

Свистя, как бич, по мясу обнаженных

Закоченелых тел. Весна пришла

Зловещая, голодная, больная.

Из сжатых чресл рождались недоноски

Безрукие, безглазые… Не грязь,

А сукровица поползла по скатам.

Под талым снегом обнажились кости.

Подснежники мерцали точно свечи.

Фиалки пахли гнилью. Ландыш — тленьем.

Стволы дерев, обглоданных конями

Голодными, торчали непристойно,

Как ноги трупов. Листья и трава

Казались красными. А зелень злаков

Была опалена огнем и гноем.

Лицо природы искажалось гневом

И ужасом.

А души вырванных

Насильственно из жизни вились в ветре,

Носились по дорогам в пыльных вихрях,

Безумили живых могильным хмелем

Неизжитых страстей, неутоленной жизни,

Плодили мщенье, панику, заразу…

Зима в тот год была Страстной неделей,

И красный май сплелся с кровавой Пасхой,

Но в ту весну Христос не воскресал.

Эти стихи мне читал Максимилиан Александрович Волошин с глазами, красными от слез и бессонной ночи, в Симферополе 21 года на Пасху у меня дома. Мы с ним и с Павлой Леонтьевной Вульф и ее семьей падали от голода, Максимилиан Александрович носил нам хлеб.

Забыть такое нельзя, сказать об этом в книге моей жизни тоже нельзя. — Вот почему я не хочу писать книгу „о времени и о себе“.

Ясно вам? А Волошин сделал из этого точные и гениальные вирши».

Все это тогда — рядом с нежностью, любовью и благодарностью к Лиле — так Раневская стала называть Павлу Леонтьевну.

Был успешный дебют в роли Маргариты Кавалини в «Романе», Фаина была принята в труппу «Театра актера», где играла ее Лиля и главным режиссером был Павел Анатольевич Рудин — подвижник театра, проводивший там дни и ночи.

Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория — вместе с Вульф, с ее семьей.

По отзывам современников, Павла Вульф обладала на сцене замечательным тембром голоса, ее называли «виолончелью». Под впечатлением таланта Павлы Вульф, ее сценического обаяния и мучительно-тревожных образов поэзии Александра Блока у Фаины Георгиевны возникла мелодия, превратившаяся в своеобразную пьесу-мелодекламацию.

Когда я недавно показал этот клавир Юрию Сергеевичу Саульскому, он обратил внимание на высокий профессионализм нотной записи музыкальной темы и добавил, что в те годы мелодекламация была очень модной, особенно среди интеллигенции и в артистических кругах.

Может быть, Александр Спендиаров, замечательный армянский композитор, о крымской встрече с которым в годы гражданской войны вспоминала Раневская, помог ей записать музыкальный строй на нотных листах.

«Благодарю судьбу… за дивного старика-композитора Спендиарова. Старик этот был такой восхитительный, трогательный. И вот он приехал в Крым. Ему дали мой адрес. Он постучал в дверь. Я не знала его в лицо, он сказал: „Я Спендиаров, приехал устраивать концерт, семья голодает“. — „Чем я могу вам помочь?“ Я побежала к комиссару. „Знаменитый композитор, он голодает!“ А уже подходили белые. И по городу были развешаны листовки: „Бей жидов, спасай Россию!“

Был концерт. Сидели три человека. Бесстрашные. Моя театральная учительница Вульф. Ее приятельница. И я. Он пришел после концерта и ночевал у нас. Сияющий. Счастливый. И сказал: „Я так счастлив! Какая была первая скрипка, как он играл хорошо!“

По молодости и глупости я сказала: „Но ведь сборов нет“. Он: „У меня еще есть золотые часы с цепочкой. Помогите продать, чтобы заплатить музыкантам“.

Опять побежала к комиссару. Он был озабочен. Я уже видела, что он укладывается. „Сбора не было, товарищ комиссар. Старичок уезжает ни с чем — дать бы пуд муки, пуд крупы…“ Я написала обо всем этом дочери Спендиарова, когда она собирала материал для книги об отце в серию „Жизнь замечательных людей“. Она ответила: „Все, что вы достали папе, у него в поезде украли“.»

У Раневской много ролей в евпаторийском театре: Шарлотта в «Вишневом саде», Саша в «Живом трупе», Глафира Фирсовна в «Последней жертве», Галчиха в «Без вины виноватые», Манефа в «На всякого мудреца…», сумасшедшая барыня в «Грозе», Настя «На дне», Пошлепкина — унтер-офицерская вдова в «Ревизоре», сваха в «Женитьбе», многие другие.

Раневская наблюдала, смотрела, впитывала:

«Крым, гражданская война: „Эх, яблочко, куда ты котишься, на „Алмаз“ (пароход) попадешь — не воротишься! Эх, яблочко, вода кольцами, будешь рыбку кормить… в двух вариантах — „добровольцами“ или же „комсомольцами“, часто менялись власти“.»

«Откройте именем закона!» — «Именем закона ворота не открываются», — ответил хозяин; тогда ворота били прикладами.

«40 тысяч» — так мальчишки дразнили немолодую невесту с капиталом в 40 тысяч, ищущую жениха, — за ней бежали дети с криком — «40 тысяч!»

«Господа, умоляю, поставьте мне клистир!» — кричала красивая пожилая дама на улице в Севастополе во время бегства белых (не забывается и это), а красные уже подходили и вскоре вошли.

«В числе нескольких других артистов меня пригласила слушать пьесу к себе домой какая-то дама. Шатаясь от голода, в надежде на возможность выпить сладкого чая в гостях, я притащилась слушать пьесу. Странно было видеть в ту пору толстенькую круглолицую женщину, которая объявила, что после чтения пьесы будет чай с пирогом.

Пьеса оказалась в 5 актах, в ней говорилось о Христе, который ребенком гулял в Гефсиманском саду, — в комнате пахло печеным хлебом, это сводило с ума. Я люто ненавидела авторшу, которая очень подробно, с длинными ремарками описывала времяпрепровождение Христа от младенчества до его гибели. Толстая авторша во время чтения рыдала и пила валерьянку — а мы все, не дожидаясь конца чтения просили сделать перерыв в надежде, что в перерыве угостят пирогом. Не дослушав пьесу, мы рванули туда, где пахло печеным. Дама провожала нас, рыдая и сморкаясь и во время чаепития. Это впоследствии дало мне повод сыграть рыдающую Мурашкину в инсценировке рассказа Чехова „Драма“.

Пирог оказался с морковью, это самая неподходящая начинка для пирога, было обидно. Хотелось плакать!..»

«Дама в Москве: по-французски из далёкого детства запомнила 10 фраз и произносила их грассируя, в нос и с шиком!»

«Дама в Таганроге: „Меня обидел Габриель Д'Аннунцио — совершенно неправильно описывает поцелуй“.»

«Старуха еврейка ласкает маленькую внучку: „Красавица, святая угодница, крупчатка первый сорт!“»

«В Крыму, когда менялись власти почти ежедневно, с мешком на плечах появился знакомый член Государственной думы Радаков. Сказал, что продал имение и что деньги в мешке, но они уже не годны ни на что кроме как на растопку».

«Театр в Крыму. Жили в монастырской келье, дом-монастырь вскоре опустел — вымер от тифа, голода, холеры».

Раневская рассказывала мне, что в молодости в Крыму участвовала в съемках какого-то немого фильма, где нужно было срочно набрать выразительных типажей для массовки. Снималась сцена роскошного обеда из прошлой жизни у генерал-губернатора. Один из статистов, облаченный в придворный мундир с лентой через плечо, обращаясь за стоном к соседней даме, с великолепным одесским местечковым акцентом, любовно переданным Раневской, спросил по собственной инициативе, изображая непринужденную беседу: «Графиня, ви уже ели селёдка?», и потом добавлял: «Когда передают селёдка, смотрят в глаза!»

Во второй сцене, на великосветском балу, этот же аристократ, подойдя к даме, пригласил ее — Раневская показала, встав и согнув руку в локте, — произнося новый экспромт на том же диалекте: «Графиня, пройдемте скрозь залу!»

«Первый сезон в Крыму, я играю в пьесе Сумбатова Прелестницу, соблазняющую юного красавца. Действие происходит в горах Кавказа. Я стою на горе и говорю противно-нежным голосом: „Шаги мои легче пуха, я умею скользить, как змея…“ После этих слов мне удалось свалить декорацию, изображавшую гору, и больно ушибить партнера. В публике смех, партнер, стеная, угрожает оторвать мне голову. Придя домой, я дала себе слово уйти со сцены».

«Белую лисицу, ставшую грязной, я самостоятельно выкрасила в чернилах. Высушив, решила украсить ею туалет, набросив лису на шею. Платье на мне было розовое с претензией на элегантность. Когда я начала кокетливо беседовать с партнером в комедии „Глухонемой“ (партнером моим был актер Ечменев), он, увидев черную шею, чуть не потерял сознание. Лисица на мне непрестанно линяла. Публика веселилась при виде моей черной шеи, а с премьершей театра, сидевшей в ложе, моим педагогом, случилось нечто вроде истерики… (это была П. Л. Вульф). И это был второй повод для меня уйти со сцены».

«…Спектакль-утренник для детей. Название пьесы забыла. Помню только, что героем пьесы был сам Колумб, которого изображал председатель месткома актер Васяткин. Я же изображала девицу, которую похищали пираты. В то время, как они тащили меня на руках, я зацепилась за гвоздь на декорации, изображавшей морские волны. На этом гвозде повис мой парик с длинными косами.

Косы поплыли по волнам. Я начала неистово хохотать, а мои похитители, увидев повисший на гвозде парик, уронили меня на пол. Несмотря на боль от ушиба, я продолжала хохотать. А потом услышала гневный голос Колумба — председателя месткома: „Штрафа захотели, мерзавцы?“ Похитители, испугавшись штрафа, свирепо уволокли меня за кулисы, где я горько плакала, испытав чувство стыда перед зрителями. Помню, что на доске приказов и объявлений мне висел выговор с предупреждением».

«Приглашение на свидание: „Артистке в зеленой кофточке“, указание места свидания и угроза: „Попробуй только не прийтить“. Подпись. Печать. Сожалею, что не сохранила документа — не так много я получала приглашений на свидание».

«Совсем молодой играла Сашу в „Живом трупе“, а потом Машу, но точно какую играла раньше — не помню.

Смущало меня то, что Саша говорит Феде Протасову: „Я восхищаюсь перед тобой“. Это „перед тобой“ мне даже было трудно произносить, почему „перед“, а не просто „тобой“ — только теперь, через 50 лет, вспоминая это, поняла, что Толстой не мог сказать иначе от лица светской барышни и что „я восхищаюсь тобой“ было бы тривиально от лица Толстого.

Федю играл актер грубой души, неумный, злой человек, к скорости он попал в Малый театр и там он был своим, мы же в нашей провинции звали его Малюта Скуратов — Скуратов была его фамилия или псевдоним. Он всегда на кого-то сердился и кричал „бить палкой по голове“, а после того, как сыграл Павла Первого, уже кричал „шпицрутенов ему“. Это относилось к парикмахеру, портному, бутафору и прочим нашим товарищам, техническому персоналу».

«Мне повезло, я знала дорогого моему сердцу добрейшего Константина Андреевича Тренёва. Горжусь тем, что он относился ко мне дружески. В те далекие двадцатые годы он принес первую свою пьесу артистке Павле Леонтьевне Вульф, игравшей в местном театре в Симферополе. Артистке талантливейшей. Константин Андреевич смущался и всячески убеждал актрису в том, что пьеса его слабая и недостойная ее таланта. Такое необычное поведение автора меня пленило и очень позабавило. Он еще долго продолжал неодобрительно отзываться о своей пьесе, назвав ее „Грешница“. Дальнейшей судьбы пьесы — не помню».

Летом 1920 года, когда фронт был еще проницаем, Раменская совершила паломничество в Ясную Поляну — в усадьбу и к могиле Льва Николаевича Толстого. Прошло уже десять лет со дня его кончины, Софьи Андреевны уже не было, но в Ясной Поляне сохранился стиль их семьи. По яснополянскому дому Раневскую водил уцелевший дворецкий Толстого, величественно показал ночное ведро — Толстой сам спускался с ним по лестнице, не разрешал прислуге, а в ванной был показан зеленый вегетарианский обмылок, которым пользовался сам граф, пальмовое мыло, привозимое ему из Италии Чертковым. Раневская попросила робко: «Можно мне немножко помылиться?»

На обратном пути из Ясной Поляны — в дорожной гостинице — Раневской приснился сон: Толстой входит в комнату, садится рядом. «Проснулась и почувствовала жар. У меня началась лихорадка имени Толстого».

Летом 1923 года. У Раневской болезнь нервов — начался страх сцены, страх улицы.

Дочь Павлы Леонтьевны Ирина экстерном закончила гимназию с золотой медалью. Жизнь в родной семье казалась естественной, единственно возможной. Это ее связь, ее «пуповина». Ирина любила мать, подарила ей свое фото с надписью: «Моей любименькой родной мамочке дарю свою, приукрашенную фотографом физиономию. Сохрани ее и, изредка посматривая, думай: „Вот какая бы у меня могла быть дочка!“».

Ирина любила свою Тату и их уже общий с Раневской дом.

Они поехали в Казань из Крыма через Москву — все вместе в театр на зимний сезон 1923/24 года. Голод кончился — нэп, нужны деньги. Казань, провинция.

Ирина Вульф поступила на юридический факультет Казанского университета. Все как будто естественно: студентка, занятия, подготовка дома к юридическим семинарам, учиться легко, но она — в университете, а вся семья — в театре. Все в доме насыщено сценой, все помыслы мамы с театром, с Фаиной, с актерами — горячие споры, репетиции, студия, которую вела Павла Леонтьевна. Любимая Тата тоже в театре — с Павлой Леонтьевной, с костюмами. Жизнь проходит стороной, она не нужна, домашний ребенок, девочка, безумно одинокая после своей крымской дистрофии, ее юридический — чужой им. Чужой им или и ей — обожающей театр с детства, мучительно влюбленной в свою мать — тоже? Если Ирина станет актрисой, может быть, вернутся золотые дни детства: она станет нужной, незаменимой своей маме — блистательной Павле Вульф? Ведь ей 17 лет, она любит театр, что же она делает в Казани? Зачем это юридическое испытание? Зачем эта безысходная ревность к Фаине?

Из Москвы — слухи о «перестройке», о новом театре, о спектаклях МХАТа…

Весной 1924 года Ирина Вульф, закончив первый курс Казанского университета, уехала в Москву в отчаянной решимости найти свою жизнь, свой театр, свой святой дом. Уехала поступать в театральную школу-студию МХАТа, к Станиславскому.

Конкурс огромный. Записавшихся было около 1000 человек, допущенных — 60. Конкурс проводил сам Станиславский.

Прошел экзамен. На первый курс была принята группа в 6 человек. Среди них — Нора Полонская, Нина Ольшевская, Ирина Вульф. Начались занятия. Часто во время уроков вдруг появлялся Станиславский, тихонько садился в углу и смотрел. Он сидел, а студийцы с громко стучащим сердцем продолжали упражнения и вдруг замечали, что он не смотрит на них, а с темпераментом делает вместе с ними лицевую гимнастику или упражнение на освобождение мышц…

С тех пор запомнились ей слова Станиславского: «Это вообще свойство малоспособных и малоразвитых художественных натур — всюду видеть преследование и интриги, а на самом деле не иметь в себе достаточно развитых сил прекрасного, чтобы повсюду различать и вбирать его в себя».

Мне повезло: я застал самых близких друзей моей мамы — Нину Антоновну Ольшевскую и Веронику Витольдовну Полонскую.

О каждой из них — красивых, чем-то загадочных женщинах, непереносимо очаровательных — нужно было бы написать отдельно. Они составили эпоху ушедшей атмосферы преклонения перед красотой, гармонии внутреннего мира и хрупкости внешнего облика.

Они были богаче любых воспоминаний — обожавшие друг друга, ссорившиеся из-за студии и из-за клубники, влюблявшиеся и ненавидевшие 20-летние подруги, не расстававшиеся всю жизнь.

Нежность ласкового имени Норочки Полонской навсегда связана с рассказами моей мамы о неповторимой легкости ее характера, о ее покоряющем женском очаровании. На старом фото она в матроске со своим отцом, известным актером немого кино Витольдом Полонским. 1914 год, ей 9 лет. Отец умер в 1919 году, в ее детстве; это ее любимая фотография на всю жизнь, они только что снялись вместе в фильме «Когда цветет сирень».

Да, действительно — Сирень…

Тогда во МХАТе от нее потерял голову театральный пожарный. Полонская регулярно получала его подарки — огромные коробки роскошных шоколадных конфет. Норочка поделилась своей тайной и сладостями с подругами; пожарный смущал ее своей амуницией и манерами. Как быть? Алчные подруги узнали, что укротитель огня в свободные от МХАТа дни подрабатывает на кондитерской фабрике. После этого они стали настаивать, чтобы Норочка продолжала пожарное знакомство, расхваливали шоколадника как могли, пока этот рог изобилия не иссяк сам собой.

Норочка внешне не была сентиментальна, она была доброжелательна. Ее голова, ее прическа бывала белокурой, каштанового, сиреневого, иногда седого оттенка — цвет менялся постоянно, но привлекательность только усиливалась. «Теперь попробую быть такой», — улыбалась Норочка. С ней хотелось быть — в этом ее какой-то непознаваемый секрет.

Однажды, рассказывала мама, они наложили на свои лица такие краски на занятиях по гриму, что Станиславский остановил студийный просмотр. «Грубо, ярко, неорганично», — слушали Нора и Нина разнос Станиславского, а Ирина, еще не выходившая на сцену, в ужасе бросилась в гримерную и все стерла; щеки горели, сердце билось. «Вульф, на сцену, продолжаем!» — услышала она, не успев загримироваться. Выбежала как есть. Секунды тишины, а потом негромкое покашливание Станиславского и его одобрительное: «Вот так, хорошо — все смотрите, как надо: легко. Проще, легче, веселее».

Краски ее молодости оказались выразительнее любого тона и грима.

Однажды поутру Ирина почувствовала, что они рассеянны, не готовы к занятиям. И предложила провести серию этюдов, импровизаций перед студией. Было раннее утро, холодно, темновато, хотелось спать. Нина и Норочка по дороге в студию заметили в витрине кондитерской забавных обледеневших зайцев из марципана, с этим и пришли. Когда Ирина приготовилась начать этюд, обе ее очаровательные подруги, приложив руки к ушам, присели по-заячьи и заскулили: «Мы марципановые зайчики, нам холодно, мы не хотим заниматься!» И Ирина… заплакала.

В эту зиму в Казани Павла Леонтьевна, Фаина Георгиевна и Тата читали письма Ирины из Москвы, газеты и театральные журналы: в Москве, в столичных театрах — новые спектакли, знаменитые и еще неизвестные имена. Не закончив сезона, в конце 1924 года они втроем поехали в Москву.

Раневская вспоминала: «Я была тогда молодой провинциальной актрисой, которой судьба подарила Москву и пору буйного расцвета театров. В то время я перенесла помешательство на театрах Мейерхольда, Таирова, Михоэлса, Вахтангова… Из всех театров на особом месте у меня стоял МХАТ, его спектакли смотрела по нескольку раз. Однако причиной тому стало одно непредвиденное обстоятельство: я влюбилась в Качалова, влюбилась на тяжкую муку себе, ибо в него влюблены были все, и не только женщины.

Однажды я расхрабрилась и… написала ему письмо: „Пишет Вам та, которая в Столешниковом переулке однажды, услышав Ваш голос, упала в обморок. Я уже актриса — начинающая. Приехала в Москву с единственной целью попасть в театр, когда Вы будете играть. Другой цели в жизни у меня теперь нет и не будет“. Письмо помню наизусть. Сочиняла его несколько дней и ночей. Ответ пришел очень скоро. „Дорогая Фаина, пожалуйста, обратитесь к администратору Ф. Н. Мехальскому, у которого на Ваше имя будут 2 билета. Ваш В. Качалов“. С этого вечера и до конца жизни этого изумительного артиста и неповторимой прелести человека длилась наша дружба, которой очень горжусь».

МХАТ… Обожание Станиславского для Фаины Раневской было способом ее существования. Это была традиция ее новой семьи. Впервые с письмом к Станиславскому и Немировичу-Данченко свою молоденькую ученицу «Вульфочку» отправил в Москву великий актер и педагог Владимир Николаевич Давыдов. Правда, Вульф тогда идти во МХАТ отказалась — хотела играть главные роли, а тут вспомогательный состав, студия. К тому же Станиславский при встрече на лестнице назвал ее Верой Федоровной; спустившись ниже, извинился: «Вы так похожи на Комиссаржевскую».

Вторая встреча Павлы Вульф со Станиславским состоялась через несколько лет. За это время ее увидел на сцене в Нижнем Новгороде Максим Горький и много говорил о ней Станиславскому. И опять — рок какой-то — Павла Леонтьевна отказалась от приглашения Константина Сергеевича на роль Сони в «Дяде Ване» — не могла нарушить слово, уже данное ею антрепренеру Незлобину.

Две встречи были с основателями МХАТа и у Раневской.

Об одной встрече со Станиславским в 1916 году она будет говорить всю жизнь — помните: «Мальчик мой дорогой!..» Вторая встреча, позже, была не со Станиславским, а с Немировичем-Данченко. Ее устроил Качалов. Волнуясь, вошла она в кабинет Немировича. Пригласив ее сесть, Владимир Иванович начал беседу — он еще не видел Раневскую на сцене, но о ней хорошо говорят. Надо подумать — не войти ли ей в труппу МХАТа. Раневская вскочила, волнуясь, стала кланяться, благодарить и… забыла имя и отчество мэтра: «Я так тронута, дорогой Василий Степанович!» — холодея произнесла она. «Он как-то странно посмотрел на меня, — рассказывала Раневская, — и я выбежала из кабинета, не простившись». Рассказала в слезах все Качалову. Он растерялся — но опять пошел к Немировичу с просьбой принять Раневскую вторично. «Нет, Василий Иванович, — сказал Немирович, — и не просите; она, извините, ненормальная. Я ее боюсь».

Так Павла Вульф и Фаина Раневская не попали во МХАТ.

1925–1931

Провинция — кладбище моих ролей. Лучшие роли я сыграла в провинции… Публика была ко мне добра…

Две семьи — Вольф Мессинг — Юрий Завадский — МОНО — Святогорск — Баку — Маяковский — Смоленск и Гомель — Тренёв — Архангельск и Сталинград — Пясецкий и Савченко — Снова Баку

Они были теперь опять вместе — все в Москве. Но это были уже совершенно непохожие две семьи: одна — мхатовской студентки Ирины Вульф и другая — Павлы Леонтьевны, Фаины и Таты.

По рассказам мамы могу себе представить после голодного Крыма ее впечатление от Москвы в разгар нэпа, как они втроем — Ирина Вульф, Нина Ольшевская и Норочка Полонская — ходили по бесчисленным кафе в центре Москвы. Все было дорого, но их кавалеры распускали хвосты, доказывая, что нет ничего невозможного. На подаренном маме фотографическом портрете тех лет — молодой Павел Массальский с роковым взглядом и такой же надписью: «…от „безумца-мужчины“. В открывшихся пивных барах — раки, моченый горошек, о котором мама потом рассказывала с ностальгическим вожделением, и пиво — с тех пор, наверное, она совершенно не боялась посещать подвальчики.

Иногда вечерами они собирались у Ардовых, сидели допоздна или до утра. Приходили друзья. Мама рассказывала мне, что один раз пришел молодой Вольф Мессинг. Он был сутул и некрасив. Решили проверить его искусство. Мессинг вышел из гостиной, а оставшиеся, спрятав ложку за валик дивана, пригласили его. Он взял Ирину Вульф за руку — ему необходим был такой посредник-медиум — и, сжав ее запястье, быстро пошел к цели, моментально обнаружив ложку. Решили опыт повторить. Когда Мессинг вышел, вначале опять спрятали ложку в шкатулке на столе. Но этого показалось мало. Кто-то предложил заложить конверт в одну из книг. Согласились. Ложку уволили, а конверт положили между страниц в книгу, поставив ее на верхнюю полку. Мессинг вошел и долго водил Вульф вокруг стола, приближаясь и отступая от шкатулки. Потом резко поволок медиума к книжной полке, нашел книгу и извлек конверт. — Мне что-то мешало, вы поменяли условия», — сказал он потрясенным гостям.

Но Ирине Вульф роль медиума не прошла даром. Мессинг пригласил ее на свидание в кафе — напротив телеграфа, где сейчас зеркальный «Макдоналдс». Она твердо решила не ходить: он ей не нравился. На тот же час были назначены занятия в мхатовской студии. Но чем ближе был час свидания, тем чаще она смотрела на часы. Пришло время, и Вульф помчалась к телеграфу. Мессинг ждал ее, скачал, что хочет, чтобы она стала его женой: он может для того использовать свой «дар», как он это называл, но хочет, чтобы Вульф пошла на это добровольно, что он не будет на нее действовать. Мессинг предложил дать ответ в следующий раз, удобный им обоим. Они попрощались. Ирина Вульф была в панике, это было ужасно. Но Судьба распорядилась иначе: Мессинг надолго уехал, его «дар» Вульф не ощущала — очевидно, на большом расстоянии он слабел, не действовал. «Больше это не повторялось», — вспоминала мама.

Жизнь была замечательна и могла унести ее в неизвестном направлении. Мама рассказывала, что актер МХАТа и вахтанговской студии Юрий Завадский ей долго не нравился, но ухаживал очень настойчиво, а главное — очень красиво: бесконечные цветы, коробки конфет с его изображением в роли Калафа в недавно состоявшейся «Принцессе Турандот»; туалетная вода с тем же изображением. Надо было решаться. «Безумцы» пугали хаосом, а тут — молодой принц Калаф-Завадский, олицетворение программы студии и Художественного театра Станиславского. Призрачный мир графики, ностальгическая мелодия Турандот, разлетевшиеся по России открытки его Калафа, клише демонических старцев на экслибрисах и символика расцветающего модерна Москвы — все это казалось необходимым, почти генетическим импульсом эстетики Завадского. Ирина Вульф решилась.

Мама редко останавливалась на житейских подробностях своей 10-летней жизни с Завадским. Я узнал из книг, что это мама перевела Юрия Александровича в категорию «лысых», обрезав как-то у спящего Завадского его прическу «внутренний заём».

Это было, наверное, в 1925–1926 годах на Украине, где в отпуске актеры — Завадский, Вульф, Комиссаров, Марков, Морес, Кедров, Титова — снимали комнаты на хуторе Канев в белоснежных мазанках. Юрий Александрович, по словам мамы, любил днем на отдыхе полежать в тени, тщательно отобрав для чтения несколько книг. Взяв одну из них, он моментально засыпал. Это повторялось многократно. Вероятно, тут и была совершена Ириной Вульф эта отчаянная парикмахерская операция.

Вернувшись в Москву, они купили на Сухаревском рынке, рядом с их квартирой в Уланском переулке, кресла в честь Ильфа и Петрова… Это были старые кресла красного дерева ручной работы, сделанные в XIX веке, в пушкинское время. Четыре и одно, пятое, — немножко другое. На Сухаревке были куплены очень дешево еще три предмета: павловский секретер, банкетка и замечательный туалетный стол-комод с витринкой для украшений.

Туалетный стол-комод — мама называла его «туалет» — после войны был продан, а кресла, банкетка и секретер путешествовали с мамой всю ее жизнь. Многое изменилось, но и после войны Юрий Александрович приходил 1 января на наш семейный обед в честь маминого дня рождения и Нового года, собирались друзья, все сидели на этих креслах, а на том, пятом, которое немножко другое, всегда сидел Завадский.

В 1925 году Павла Вульф с Фаиной Раневской поступили в передвижной Театр московского отдела народного образования — МОНО. Какой это был театр? Павла Леонтьевна вспоминает: «Несмотря на довольно сильную труппу, работа шла вяло, неинтересно, со всеми пороками провинциального театра, неряшливыми постановками, постоянными заменами, беспрерывная смена руководства вносила беспорядок, ненужную суматоху, репертуар был пестрый, случайный. Все это привело к тому, что театр, просуществовав один зимний сезон, закрылся. Труппа распалась…»

В театре МОНО они работали вместе с замечательным режиссером Павлом Рудиным, у которого Раневская дебютировала в 1921 году в Симферополе в роли Маргариты Кавалини. Теперь Вульф и Раневская с частью труппы театра МОНО во главе с их любимым Рудиным получили приглашение работать летом 1925 года в Святогорске, в театре при санатории донбасских шахтеров. В своей книге «В старом и новом театре» Павла Вульф вспоминала: «Когда приехали первые отдыхающие, театр еще строился. Мы репетировали под стук молотков… Заходили шахтеры, просили торопиться с открытием, так как время их пребывания в санатории всего 29 дней».

Я бы так и не узнал, где этот «Святогорск для шахтеров», которого нет на картах, если бы не наша Тата. В профсоюзной книжке ВСЕРАБИСа Натальи Александровны Ивановой, сохраненной в нашей семье до сегодняшнего дня, есть запись: «27.VI-25 г. Артёмовск».

Святогорск в 20-х годах, естественно, был переименован и стал Артёмовском.

Святогорск… Может быть, для Раневской он был таким же чудесным, теплым, радостным летом ее театральной молодости, такой же сбывшейся мечтой, какой он остался в памяти ее Лили — Павлы Вульф:

«Это были чудесные минуты моей жизни, и я чувствовала, что недаром живу на свете. Никогда не забыть некоторых волнующих моментов нашей жизни и работы в Святогорске. Целые снопы васильков, громадные букеты полевых цветов получали мы, актеры, от нашего чуткого и неискушенного зрителя».

Потом, вместе с Лилей, — Бакинский рабочий театр, где после Святогорска Раневская начала работать с октября 1925 года.

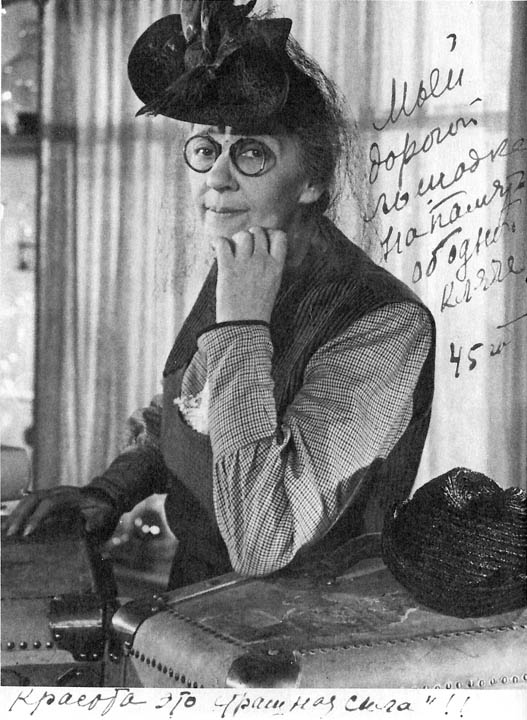

«Я работала в БРТ в двадцатые годы… Играла много и, кажется, успешно. Театр в Баку любила, как и город. Публика была ко мне добра».

Баку — притягивал Раневскую. В нем была древность, узкие улочки и старые башни: история, которую она любила всегда:

«„Нарды“ — древняя игра на улицах старого города; дикий ветер норд, наклонивший все деревья в одну сторону; многочисленные старожилы-созерцатели на переносных скамеечках, ожидавшие на ветру конфуза проходивших женщин в завернутых нордом нарядах».

Нефть — непонятная сила, отдалившая от Раневской ее отца, — собрала здесь в непрерывный ансамбль кварталы частных жилых домов «небогатых нефтепромышленников», по ее выражению, а внутри — за богатыми парадными — небывалая роскошь апартаментов прошлого века и интимные покои — на женской половине украшенные лепниной, венецианскими зеркалами, невиданными ярусными зеркальными сотами и парчой, затянувшей стены и потолки спален. И — тепло, как в Таганроге. И бухта, вокруг которой парки и весь Баку, медленно поднимающийся вверх.

У Раневской в Бакинском рабочем театре была вторая встреча с Маяковским:

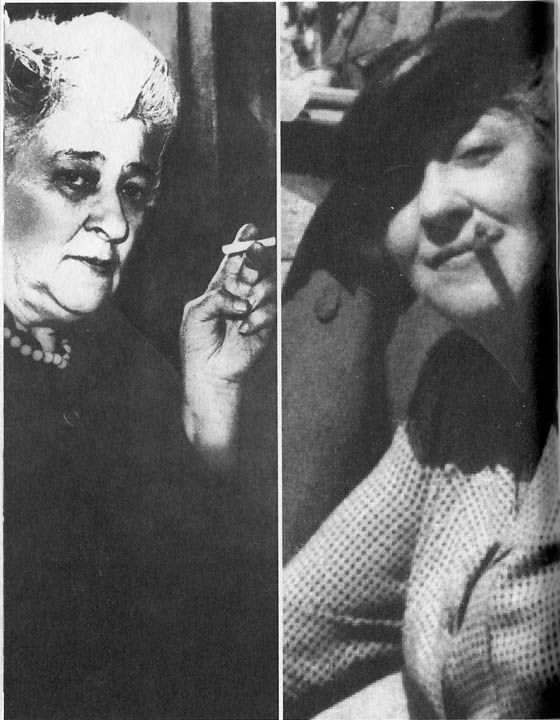

«В Баку в 25-м году я увидела его в театре, где играла в то время. Он сидел один в одной актерской гримерной, в театре был вечер, его вечер, сидел он задумавшись, я вошла и увидела такую печаль у него в глазах, которая бывает у бездомных собак, у брошенных хозяевами собак, такие были его глаза. Я растерялась, сказала — мы познакомились у Шоров; он ответил, что был там один раз. Актриса под дверью пропищала „нигде кроме, как в Моссельпроме“. Он сказал: „Это мои стихи“. Актриса хихикала за дверью. Хихикали все. Его травили весь вечер, а он с папиросой, прилипшей к губе, говорил гениальные дерзости. Был он умнейшим из людей моего времени. Умней и талантливей в то время никого не было. Глаза его, тоски в глазах не забуду — пока живу».

На той же странице у Раневской записано:

«Горький говорил: „Талант — это вера в себя“, а по-моему, талант — это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у посредственности».

После Баку — два зимних сезона, 1926 и 1927 годов, они с Павлой Вульф работали в Гомеле и Смоленске, где в пьесе Константина Тренёва «Любовь Яровая» Вульф играла Любовь Яровую, а Раневская сыграла свою знаменитую Дуньку.

После роли Любови Яровой Павла Леонтьевна Вульф получила звание заслуженной артистки РСФСР, а Раневская, вернувшись из Смоленска, встретилась в Москве с Тренёвым и показала ему куски своей роли, усилив авторский текст южным говором и словечками «от себя». Константин Андреевич, как пишет П. Л. Вульф, начал хохотать: «Нет, это чудесно — молодец! Я непременно внесу в пьесу, непременно».

Затем еще два года «провинциальной каторги» — в Архангельске и Сталинграде, где она стала сочинять для себя роли. Раневская так вспоминала об этом:

«Первый толчок к тому, чтобы написать себе роль, дал мне Б. Ив. Пясецкий — очень хороший актер, милый, добрейший человек. Он попросил меня сыграть в пьесе, которую он ставил, когда я работала в руководимом им театре в Сталинграде, — и тут же уведомил меня, что роли никакой нет — название пьесы я позабыла, — их было множество, похожих одна на другую. „Но ведь роли-то нет для меня, что же я буду играть?“ — „А это не важно, мне надо, чтоб вы играли. Сыграйте, пожалуйста“. Ознакомившись с пьесой, я нашла место, куда без ущерба для пьесы я могла вклиниться в подходящую ситуацию. Бывшая барыня, ненавидящая советскую власть, делает на продажу пирожки. Мне показалось возможным приходить к этой барыне подкормиться и, чтобы расположить ее к себе, приносить ей самые свежие новости, вроде такой: „По городу летает аэроплан, в аэроплане сидят большевики и кидают сверху записки, в записках сказано: „Помогите, не знаем, что надо делать““. Барыня сияла, зрители хохотали. А моя импровизированная гостья получала в награду пирожок. Когда же барыня вышла из комнаты, я придумала украсть будильник, спрятав его под пальто. Прощаясь с возвратившейся в комнату барыней, я услышала, как во мне неожиданно зазвонил будильник. Я сделала попытку заглушить звон будильника громким рассказом, в котором сообщала еще более интересные новости, я кричала как можно громче, на высоких нотах будильник меня заглушал, продолжал звонить, тогда я вынула его из-за пазухи и положила на то место, откуда его брала, и заплакала, долго плакала, стоя спиной к публике; зрители хлопали, я молча медленно уходила. Мне было очень дорого то, что во время звона будильника, моей растерянности и отчаянья зрители не смеялись. Добряк Пясецкий очень похвалил меня за выполнение замысла. В дальнейшем я бывала частым соавтором и режиссером многих моих ролей в современных пьесах — так было с „Законом чести“, где с согласия Александра Штейна дописала свою роль, так было со „Штормом“ Билль-Белоцерковского и с множеством ролей в кино».

В 1930–1931 году снова еще два сезона в Баку вместе с Вульф. Павла Леонтьевна была приглашена на педагогическую работу в Театр рабочей молодежи — ТРАМ. Художественным руководителем и главным режиссером там был талантливейший человек — Игорь Савченко.

Раневская вспоминала о нем:

«Игоря Андреевича Савченко я крепко и нежно любила… Спектакли в ТРАМе восхищали ослепительной его талантливостью и неистощимой выдумкой. Спектакли его были необычны, вне влияний прославленных новаторов. Молодой Савченко был самобытен и неповторим. В Баку мы видались с ним часто. Все, что он говорил о нашем деле, театре, было всегда ново, значительно и очень умно. Была в нем и та человеческая прелесть, которая влюбляет в себя с первого взгляда. В Москве он попросил меня сниматься в фильме „Дума про казака Голоту“, при этом добавил, что в сценарии роли для меня нет, но он попытается попа обратить в попадью. На это я согласилась, и мы приступили к работе».

Раневская еще расскажет о работе с Игорем Савченко, когда будет вспоминать о том, как она попала на экран… А когда мы беседовали с Фаиной Георгиевной в 60–70-х годах, стоило мне упомянуть ее «Думу про казака Голоту», как она замолкала, на ее лице появлялась мимолетная тень нежности и грусти, и потом она говорила куда-то далеко, в сторону: «О, этот Савченко, он был замечательный…»

1931–1933

Вот если бы Таиров закричал мне тогда: «Не верю!» — я бы покинула сцену навсегда.

Снова Коонен — Все спектакли Камерного — Письмо Таирову — Дебют в Москве

Раневская была знакома с Коонен давно — еще в своей юности, в 1910 году. Помните — жаркие летние дни в Евпатории, прогулки с семьей доктора Андреева и Алисой Коонен к морю. Коонен была тогда актрисой МХАТа.

«Мне однажды сказала Павла Леонтьевна, — вспоминала Раневская, — что не видала актрисы, которая так гениально молчала. Она видела Коонен в каком-то спектакле во МХАТе, где Алиса сидела на окне (или смотрела в окно) и молчала; но такой силы, очевидно, был ее внутренний монолог, что он звучал как слова, полные горечи, боли. Сейчас актеры не умеют молчать, а кстати, и говорить!

Я давно была страстной ее поклонницей, и она дружески ко мне относилась и сказала, что я все философствую, а она живет не философствуя и потому счастлива…

Алиса говорила мне много того, чего нет в ее интересной книге: „Подумайте, как мне было трудно любить Федю Протасова — Москвина, я прижимаюсь к нему, обнимаю, а он в корсете, я в ужасе, а надо любить, любить, а я в ужасе“.»