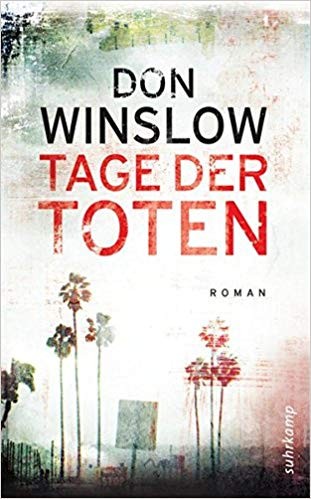

Книга: Tage der Toten

Don Winslow

Tage der Toten

Kriminalroman

Aus dem Amerikanischen Chris Hirte

Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel

The Power of the Dog

Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden!

22. Psalm 20

Prolog

El Sauzal, Provinz Baja, California

Mexiko

1997

Sie hält ihr totes Baby in den Armen.

Aus der Position der Leichen schließt Art Keller, dass die Mutter ihr Kind schützen wollte. Es muss ein Instinkt gewesen sein, denkt Keller, sie muss gewusst haben, dass sie die Kugeln einer Kalaschnikow nicht mit ihrem Körper aufhalten kann. Nicht aus dieser Entfernung. Trotzdem hat sie sich weggedreht, als sie erschossen wurde, und fiel auf ihren kleinen Sohn.

Hat sie wirklich geglaubt, ihr Kind retten zu können? Vielleicht wollte sie ihm den Blick ins Mündungsfeuer ersparen, denkt Keller. Vielleicht sollte ihre mütterliche Brust sein letzter Eindruck von dieser Welt bleiben. Geborgen in Liebe.

Keller ist Katholik. Mit seinen siebenundvierzig Jahren hat er eine Menge Madonnen erlebt. Aber keine wie diese.

»Cuernos de chivo«, hört er einen Polizisten sagen.

Ganz leise, fast flüsternd, wie in der Kirche.

Cuernos de chivo - Ziegenhörner. So nennen sie die Kalaschnikows.

Keller hat es schon an den Patronenhülsen vom Kaliber 7,62 gemerkt. Hunderte davon liegen auf dem Beton des Innenhofs verstreut, auch ein paar 12er Schrothülsen und 5,56er von der AR15, wie es aussieht. Aber die meisten Hülsen stammen vom Ziegenhorn, der bevorzugten Waffe der mexikanischen Drogenmafia.

Neunzehn Tote.

Neunzehn weitere Opfer im Drogenkrieg, denkt Keller. In den vierzehn Jahren seiner Fehde mit Adán Barrera hat er so manches gesehen, hat er sich an den Anblick von Toten gewohnt. Aber nicht neunzehn auf einmal. Frauen, Kinder, Säuglinge. Das nicht.

Zehn Männer, drei Frauen, sechs Kinder.

An der Hofmauer aufgereiht und erschossen.

Zerfetzt ist zutreffender, denkt Keller. In Stücke gerissen in einer hemmungslosen Schießorgie. Und jetzt in einem Bluttümpel liegend, in einer dicken Schicht aus schwarzem, getrocknetem Blut. Blut klebt an den Wänden, Blut durchtränkt den gepflegten Rasen, dessen Halme schwarzrot glitzern. Wie winzige blutige Schwerter, denkt Keller.

Offenbar haben sie sich gewehrt, als sie merkten, was ihnen bevorstand. Mitten in der Nacht aus den Betten gerissen, auf den Hof gezerrt, an der Wand aufgereiht - es hat ein Kampf stattgefunden, Möbel sind umgeworfen, klobige, schmiedeeiserne Gartenmöbel. Überall liegen Glasscherben verstreut.

Keller schaut sich weiter um - eine Puppe mitten in der Blutlache. Braune Glasaugen starren ihn an. Gleich daneben ein kleines Stofftier und ein niedliches Pinto-Pferdchen aus Plastik.

Kinder, aus dem Schlaf gerissen, klammern sich an ihre Kuscheltiere. Auch dann, wenn Gewehre knallen. Besonders dann.

Er muss an den Stoffelefanten seiner Kindheit denken. Den Stoffelefanten, ohne den er nicht ins Bett ging. Der hatte nur noch ein Auge, war fleckig von Erbrochenem und anderen Absonderungen und roch auch so. Bis ihn seine Mutter heimlich eines Nachts durch einen neuen ersetzte, mit zwei Augen und reinlichem Geruch. Am Morgen bedankte er sich für den neuen Elefanten und holte den alten aus der Mülltonne zurück.

Arthur Keller spürt, wie etwas in ihm zerbricht.

Die erwachsenen Opfer tragen teure Seidenpyjamas und Negligés, manche auch T-Shirts. Zwei, ein Mann und eine Frau, sind nackt - aus dem Liebesakt gerissen, denkt Keller, und in einer obszönen Blutorgie geopfert.

Einer liegt allein da, an der Wand gegenüber. Ein alter Mann, das Familienoberhaupt. Wahrscheinlich als Letzter ermordet, denkt Keller. Gezwungen, der Auslöschung seiner Familie beizuwohnen, und dann ebenfalls erschossen. Aus Gnade? Aus einem pervertierten Gefühl der Barmherzigkeit? Dann sieht er die verstümmelten Hände des alten Mannes. Erst wurden ihm die Fingernägel ausgerissen, dann die Finger abgehackt. Sein Gesicht ist im Schrei erstarrt, die Finger stecken in seinem Mund.

Das bedeutet, dass die Mörder in seiner Familie einen dedo vermuteten, einen Finger, einen Zuträger.

Und ich habe sie zu dieser Annahme verführt.

Gott vergib mir.

Er schreitet die Reihe der Toten ab, bis er den findet, den er gesucht hat.

Als er vor ihm steht, krempelt sich sein Magen um, er muss sich zusammenreißen, um nicht zu erbrechen. Das Gesicht des noch jungen Mannes ist heruntergepellt wie eine Bananenschale. Die Hautlappen hängen an seinem Hals herab. Keller kann nur hoffen, dass sie ihn vorher getötet haben, aber er weiß es besser.

Die untere Hälfte seines Hinterkopfs ist weggesprengt. Sie haben ihm in den Mund geschossen. Verräter kriegen die Kugel in den Hinterkopf, Zuträger kriegen sie in den Mund.

Sie hielten ihn für den Zuträger.

So wie es geplant war, sagt sich Keller.

Aber das hier hätte er sich nie träumen lassen. Nie hätte er geglaubt, dass sie so etwas tun würden.

»Es muss doch hier Hauspersonal gegeben haben«, sagt er. »Angestellte.«

Die Polizei hat die Unterkünfte schon durchsucht.

»Alle weg«, sagt einer.

Verschwunden. Haben sich in Luft aufgelöst.

Er zwingt sich, die Leichen noch einmal in Augenschein zu nehmen.

Ich bin schuld, denkt Keller.

Das haben diese Leute mir zu verdanken.

Es tut mir leid, denkt er, es tut mir irrsinnig leid. Er beugt sich über die tote Mutter mit dem Kind und macht das Zeichen des Kreuzes. »In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.«

»El poder del perro«, hört er einen mexikanischen Polizisten flüstern.

Das ist das Werk des Bluthunds.

ERSTER TEIL

Erbsünden

1 Die Männer von Sinaloa

Siehst du die furchtbar öde Heide dort,

Die Wohnung der Verzweiflung, ohne Licht,

Bis auf den Schimmer dieser fahlen Flammen,

Die blass und schrecklich flimmern?

John Milton, Das verlorene Paradies

Distrikt Badiraguato Provinz Sinaloa Mexiko

1975

Der Mohn brennt.

Rote Blüten, rote Flammen.

Nur in der Hölle, denkt Keller, gibt es flammende Blüten.

Er blickt in das brennende Tal wie in eine dampfende Suppenschüssel - was sich dort zwischen den Rauchschleiern abspielt, ist eine Höllenszene.

Hieronymus Bosch malt den Drogenkrieg.

Campesinos - mexikanische Bauern - fliehen vor dem Flammenmeer, beladen mit den Habseligkeiten, die sie retten konnten, bevor die Soldaten kamen und ihr Dorf anzündeten. Ihre Kinder vor sich her schiebend, schleppen sie Säcke mit Essensvorräten, Decken und Kleidern und ihren kostbarsten Familienandenken. Mit ihren weißen Hemden und ihren Strohhüten sehen sie aus wie Gespenster, wenn sie durch die Rauchschwaden ziehen.

Nur etwas andere Menschen, denkt Keller, und das könnte Vietnam sein.

Aber was hier abläuft, ist nicht Operation Phoenix, sondern Operation Condor, er hockt hier nicht als CIA-Mann im Bambusdickicht an der Grenze zu Nordvietnam, sondern als Drogenfahnder in einem Gebirgstal der Provinz Sinaloa.

Und was hier geerntet wurde, war nicht Reis, sondern Opium.

Keller hört das dumpfe wopp-wopp-wopp von Hubschrauberrotoren und blickt auf. Ein Geräusch, das bei Vietnam-Veteranen Erinnerungen weckt. Erinnerungen woran?, fragt er sich. Manche Erinnerungen sollten besser begraben bleiben.

Hubschrauber und Flugzeuge kreisen wie Geier über dem Tal. Die Flugzeuge sprühen das Pflanzengift, die Hubschrauber bieten ihnen Feuerschutz, denn einige gomeros - so heißen die Opiumbauern - verteidigen ihren Besitz. Mit einem gut gezielten Feuerstoß aus der Kalaschnikow kann man einen Hubschrauber ohne weiteres vom Himmel holen. Das weiß Keller nur zu gut. Wird der Heckrotor getroffen, trudelt das Ding zu Boden wie ein Spielzeugflieger auf einer Kindergeburtstagsparty. Und trifft man den Piloten, dann prost Mahlzeit ... Bis jetzt hatten sie aber Glück. Entweder sind die Gomeros schlechte Schützen, oder sie haben keine Erfahrung mit Hubschraubern.

Formell handelt es sich um mexikanisches Fluggerät - Operation Condor ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Neunten mexikanischen Armeekorps und der Provinz Sinaloa -, aber die Flugzeuge werden von der US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA finanziert, und die Piloten rekrutieren sich zumeist aus ehemaligen CIA-Angehörigen der alten Vietnamtruppe. Wenn das kein Witz ist, denkt Keller - die Jungs von Air America, die früher Heroin für thailändische Warlords geflogen haben, rücken nun dem mexikanischen Opium mit Entlaubungsgiften zu Leibe.

Die DEA wollte Agent Orange einsetzen, aber dagegen hatten sich die Mexikaner gesträubt. Also kam das neue Mittel 2,4-D zum Einsatz, mit dem die Mexikaner vor allem deshalb einverstanden waren, weil die Gomeros dieses Zeug sowieso als Unkrautvertilgungsmittel benutzen.

Es gibt also genug davon.

Klar, denkt Keller, die Mexikaner entscheiden, was hier passiert. Wir Amerikaner sind nur die »Berater«. Wie in Vietnam.

Nur die Basecaps haben sich geändert.

Der amerikanische Drogenkrieg hat eine neue Front in Mexiko eröffnet. Gegenwärtig stoßen zehntausend mexikanische Soldaten in dieses Tal nahe der Stadt Badiraguato vor - zur Unterstützung der mexikanischen Bundespolizei und der DEA-Berater, zu denen auch Keller gehört. Die meisten kommen zu Fuß, andere sind beritten, treiben Rinder vor sich her, als wären sie vaqueros, mexikanische Cowboys. Ihr Befehl lautet ganz simpel: Vergiftet die Mohnfelder und verbrennt alles, was übrig ist, fahrt unter die Gomeros wie der Hurrikan unters trockene Laub, zerstört die Heroin-Rohstoffbasis hier in den Bergen von Westmexiko.

Die Sierra Occidental bietet die ideale Kombination aus Höhenlage, Regenmenge und Bodensäuregehalt für das Gedeihen von papaver somniferum, der Mohnsorte, aus der »Mexican Mud« gewonnen wird, ein starkes, billiges, braunes Heroin, das den amerikanischen Markt überschwemmt.

Wieso eigentlich Operation Condor?, denkt Keller.

Seit sechzig Jahren hat man am mexikanischen Himmel keinen Kondor gesehen, und aus den Staaten ist er schon viel früher verschwunden. Aber jede Operation braucht einen Namen, sonst glauben wir nicht an sie - also Condor. Warum nicht?

Keller hat sich ein bisschen schlaugemacht, was diesen Vogel betrifft. Es ist (war) der größte aller Raubvögel, obwohl dieser Begriff ein wenig irreführend ist, denn statt zu jagen, betätigt sich der Kondor lieber als Aasfresser. Ein ausgewachsener Kondor, hat Keller gelesen, könnte ohne weiteres einen kleinen Hirsch reißen, aber er wartet lieber, bis ein Tier auf andere Weise zu Tode kommt und er nur von oben einzuschweben braucht, um es sich zu schnappen.

Genau wie wir, denkt Keller.

Operation Condor.

Und wieder ein Vietnam-Flashback.

Der Tod von oben.

Da hocke ich nun im Gestrüpp, zitternd vor Kälte an diesem feuchten Gebirgsmorgen, und liege auf der Lauer. Wie damals.

Nur dass ich diesmal keinen Vietcong-Kader im Visier habe, sondern den alten Don Pedro Aviles, den Drogenboss von Sinaloa, el patrón persönlich. Seit einem halben Jahrhundert schon versorgt Don Pedro den Markt mit dem hier erzeugten Opium, lange bevor Bugsy Siegel kam, mit Virginia Hill im Schlepptau, um der kalifornischen Mafia eine stetig sprudelnde Heroinquelle zu sichern.

Siegel schloss einen Deal mit dem jungen Don Pedro Aviles, der seine neue Machtposition dazu nutzte, sich zum patrón zu erheben, zum Boss, und diesen Posten bekleidet er bis heute. Doch neuerdings gerät seine Macht ins Wanken - seit ihm ein paar junge Kerle den Respekt verweigern. Ein Naturgesetz, denkt Keller, die jungen Löwen bringen die alten irgendwann zu Fall. Ganze Nächte hat er in seinem Hotelzimmer in Culiacán wachgelegen - die Schießereien in den Straßen sind inzwischen so alltäglich, dass sich die Stadt den Spottnamen Little Chicago redlich verdient hat.

Nun, vielleicht ist ab heute Ruhe.

Wenn du Don Pedro verhaftest, machst du diesen Fehden ein Ende. Und kannst dich als Held feiern lassen, denkt er ein wenig schuldbewusst.

Keller ist ein überzeugter Befürworter des Drogenkriegs. Aufgewachsen im Barrio Logan von San Diego, hat er mit eigenen Augen gesehen, was das Heroin in solch einem Viertel anrichten kann, besonders wenn es ein armes Viertel ist. Hier geht es darum, die Drogen von der Straße wegzukriegen, ermahnt er sich, nicht um deine Karriere.

Andererseits braucht er sich, wenn er den alten Aviles zur Strecke bringt, um seine Karriere nicht zu sorgen. Und die könnte, wenn er ganz ehrlich ist, einen kleinen Schub gebrauchen.

Die DEA ist eine junge Behörde, kaum zwei Jahre alt. Als Präsident Nixon den Drogenkrieg ausrief, brauchte er Soldaten. Die meisten wurden aus der Vorgängerbehörde übernommen, etliche wurden in den Polizeieinrichtungen des Landes rekrutiert, aber in der Startmannschaft waren nicht wenige vertreten, die direkt von der Firma kamen.

Keller war einer von ihnen. Ein Company Cowboy.

So nennen die Cops diejenigen, die von der CIA kommen - um ihnen dann mit Ablehnung und Misstrauen zu begegnen.

Eigentlich zu Unrecht, denkt Keller. Im Grunde machen sie bei der DEA dasselbe - Informationen sammeln. Du suchst dir deine Zuträger, baust sie auf, steuerst sie und verwertest die Informationen, die sie dir liefern. Der große Unterschied zum alten Job: Früher haben sie die Zielpersonen noch verhaftet, jetzt bringt man sie einfach um.

Nach dem Vorbild von Operation Phoenix, der programmierten Vernichtung des Vietcong.

Mit den Killerkommandos hatte Keller in Vietnam nicht allzu viel zu tun. Er musste die Rohdaten sammeln und auswerten. Die Dreckarbeit machten dann die anderen, meist Spezialeinheiten im Sold der Firma.

Sie rückten immer nachts aus, erinnert sich Keller. Blieben manchmal tagelang weg, trudelten im Morgengrauen wieder ein, völlig überdreht vom Dexedrin. Dann verzogen sie sich in ihre Kojen und schliefen tagelang durch, bis sie wieder rausmussten, zum nächsten Einsatz.

Ein paarmal, wenn es Hinweise auf eine größere Feindkonzentration gab, war Keller mit den Jungs von den Special Forces rausgefahren, hatte beim Legen eines nächtlichen Hinterhalts geholfen.

Aber begeistert hatte ihn das nicht. Meistens hatte er einfach nur Angst, aber er machte seinen Job, sparte nicht mit Munition, gab seinen Kumpels Feuerschutz und kam lebend wieder raus. Aber er hat Dinge gesehen, die er am liebsten vergessen möchte.

Ich muss mit der Tatsache leben, denkt Keller, dass ich Namen von Menschen auf ein Stück Papier geschrieben habe und damit ihr Todesurteil gefällt habe. Wer das hinter sich hat, kann nur noch zusehen, dass er möglichst sauber durch diese dreckige Welt kommt.

Aber dieser verdammte Krieg.

Dieser verdammte, beschissene Krieg.

Wie viele andere hat auch er den Abflug der letzten Hubschrauber aus Saigon im Fernsehen verfolgt, wie viele andere Kriegsveteranen hat auch er sich an dem Abend, als das Angebot kam, zur neu gegründeten DEA zu wechseln, sinnlos besoffen, und er war von Anfang an dabei.

Aber erst hat er mit Althie drüber gesprochen.

»Vielleicht ist das mal ein sinnvoller Krieg«, hat er zu seiner Frau gesagt. »Vielleicht können wir den sogar gewinnen.«

Und jetzt, denkt Keller, während er hier hockt und auf Don Pedro lauert, stehen wir vielleicht kurz davor.

Seine Beine tun weh vom Stillsitzen, aber er rührt sich nicht vom Fleck. Das hat er in Vietnam gelernt. Die Mexikaner, die um ihn herum im Gestrüpp postiert sind, sind genauso diszipliniert - zwanzig Special Agents vom mexikanischen Geheimdienst DFS in Tarnkleidung, ausgerüstet mit Uzis.

Nur Tío Barrera ist im Anzug erschienen.

Selbst hier oben im wilden Hochland trägt der Sonderbeauftragte des Gouverneurs einen schwarzen Markenanzug mit blütenweißem Hemd und schwarzer Seidenkrawatte. Er wirkt entspannt und heiter, ein Musterbild lateinamerikanischer Männlichkeit.

Ganz wie die Filmstars der vierziger Jahre, denkt Keller. Glatt zurückgekämmtes schwarzes Haar, Menjoubärtchen, ein schmales, markantes Gesicht mit Wangenknochen wie aus Granit gemeißelt.

Und Augen, schwarz wie eine Neumondnacht.

Offiziell ist Miguel Angel Barrera Polizeioffizier im Dienst der Provinz Sinaloa und Leibwächter des Gouverneurs von Sinaloa, Manuel Sánchez Cerro. Inoffiziell ist er der Mann fürs Grobe, die rechte Hand des Gouverneurs. Und da Operation Condor, rein technisch gesprochen, eine Aktion der Provinz Sinaloa ist, ist Barrera hier der Boss.

Und was bin ich?, fragt sich Keller. Wenn ich's recht bedenke, ist Barrera auch mein Boss.

Die zwölf Wochen DEA-Ausbildung waren nicht übermäßig hart. Die Dreimeilenstrecke ließ ihn kalt, Basketball konnte ihn nicht schrecken, und das Selbstverteidigungstraining war verglichen mit Langley ein Klacks. Die Ausbilder trainierten sie nur im Boxen und Ringen, und Keller hatte sich bei den Box-Jugendmeisterschaften in San Diego eine Bronzemedaille geholt.

Er war ein mäßiger Mittelgewichtler - gute Technik, aber zu langsam. Irgendwann fand er sich mit der bitteren Tatsache ab, dass man Schnelligkeit nicht lernen kann. Er war gerade mal gut genug, um in die höheren Ränge vorzurücken und dann nach Strich und Faden verdroschen zu werden. Aber er bewies, dass er einstecken konnte, und das verschaffte ihm, dem Halblatino, Ansehen im Barrio. Ein Boxer, der einstecken kann, zählt bei den mexikanischen Fans mehr als einer, der austeilt.

Und Keller konnte einstecken.

Als er boxen gelernt hatte, ließen ihn die mexikanischen Kids meistens in Ruhe. Sogar die Gangs wichen ihm aus.

Beim DEA-Training allerdings achtete er darauf, seine Gegner im Ring nicht allzu hart anzufassen. Es war sinnlos, nur aus Prahlerei zuzuschlagen und sich Feinde zu machen. Die kriminalistische Ausbildung fiel ihm schon schwerer, aber er bestand die Prüfung mit Würde, und die Suchtmittelkunde war ein Kinderspiel: Woran erkennt man Marihuana? Woran erkennt man Heroin? Er verkniff sich die Bemerkung, dass ihm das noch nie Schwierigkeiten bereitet hatte.

Auch der Versuchung, Klassenbester zu werden, widerstand er. Es wäre ihm leichtgefallen, und er wusste es, aber er zog es vor, unter dem Radar durchzutauchen. Die von der Polizei kamen, glaubten immer, dass ihnen die Jungs von der Firma ins Handwerk pfuschten, also war es besser, sich bedeckt zu halten.

Mit anderen Worten, er ging das körperliche Training locker an, hielt sich im Unterricht zurück und verpatzte den einen oder anderen Test. So kam er durch, ohne zu glänzen. Ein bisschen schwerer fiel es ihm, bei der Kampfausbildung im Hintergrund zu bleiben. Überwachungstechnik? Ein alter Hut. Wanzen, versteckte Kameras? Die installierte er im Schlaf. Konspirative Treffen und Übergaben, tote Briefkästen, Quellenführung, Verhörtechnik, Beschaffung und Auswertung von Informationen? Diesen Kurs hätte er selbst unterrichten können.

Doch er hielt den Mund, wurde befördert und zum Special Agent der DEA ernannt. Er kriegte zwei Wochen Urlaub, und ab ging's - nach Mexiko.

Nach Culiacán, der Drehscheibe des amerikanischen Drogenhandels.

Der Hochburg des Opiums.

Dem Bauch der Bestie.

Sein neuer Chef bereitete ihm einen freundlichen Empfang. Tim Taylor hatte sich Kellers Akte schon bringen lassen und war bestens im Bilde. Er blickte nicht mal von seiner Lektüre auf. Keller saß ihm am Schreibtisch gegenüber, und Taylor fragte: »Vietnam?«

»Ja.«

»Beim beschleunigten Befriedungsprogramm.«

»Ja.« Beschleunigtes Befriedungsprogramm alias Operation Phoenix, verbunden mit dem alten Witz, dass da eine Menge Jungs sehr schnell sehr befriedet wurden - für immer.

»CIA«, sagte Taylor. Es war eine Feststellung, keine Frage.

Feststellung oder Frage, Keller reagierte nicht darauf. Taylor kam aus der alten Drogenbehörde BNDD und hatte lange unter ihrer chronischen Unterfinanzierung leiden müssen. Jetzt, wo Drogen wieder höchste Priorität hatten, wollte er seinen sauer verdienten Status nicht an irgendwelche Neulinge abtreten.

»Wissen Sie, was ich nicht mag an euch Company Cowboys?«, fragte Taylor.

»Nein, was?«

»Ihr seid keine Cops«, sagte Taylor, »ihr seid Killer.«

Fick dich, dachte Keller. Aber er hielt den Mund. Er kniff ihn fest zu, während ihn Taylor darüber belehrte, dass er keinen Cowboy-Scheiß wolle, sondern dass sie ein »Team« seien und Keller gut daran täte, als »Teamplayer« aufzutreten und sich immer schön an die Regeln zu halten.

Keller wäre mit Kusshand ein Teamplayer geworden, wenn ihn das Team gelassen hätte. Nicht dass ihn das allzu sehr juckte. Wer im Barrio groß wird, als Sohn eines amerikanischen Vaters und einer mexikanischen Mutter, für den gibt es kein Team.

Kellers Vater, ein Geschäftsmann aus San Diego, hatte beim Urlaub in Mazatlán ein mexikanisches Mädchen geschwängert. (Wenn schon nicht geboren, so bin ich wenigstens in Sinaloa entstanden, sagt sich Keller gelegentlich.) Keller senior besaß immerhin den Anstand, das Mädchen zu heiraten, was ihm kein allzu großes Opfer abverlangte, denn sie war von aufreizender Schönheit - und sein gutes Aussehen hat Keller von ihr geerbt. Sein Vater nahm sie also mit in die USA - um festzustellen, dass es sich mit ihr genauso verhielt wie mit vielen anderen Souvenirs, die man aus Mexiko mitbringt: Im Mondschein von Mazatlán war sie ihm bedeutend verlockender vorgekommen als im kalten Licht des amerikanischen Alltags.

Die Trennung kam, als der kleine Arthur ein Jahr alt war. Da sie den großen Vorteil, den ihr Sohn genoss, die amerikanische Staatsbürgerschaft, nicht preisgeben wollte, zog sie zu entfernten Verwandten ins Barrio Logan. Art Keller wusste, wer sein Vater war. Manchmal setzte er sich in den kleinen Park an der Crosby Street, blickte zu den gläsernen Hochhäusern hinüber und stellte sich vor, einmal dorthin zu gehen und seinen Vater zu besuchen.

Aber er tat es nicht.

Keller senior schickte Schecks - erst regelmäßig, dann nur noch sporadisch -, gelegentlich wurde er auch von Vatergefühlen und Gewissensbissen heimgesucht und ging mit Art ins Restaurant oder zum Baseball. Doch die Treffen verliefen in einer gezwungenen, beklommenen Atmosphäre, und als Art in die Mittelschule kam, hörten sie ganz auf.

Auch das Geld blieb aus.

Daher war es keine leichte Sache für den Siebzehnjährigen, als er schließlich doch nach Downtown fuhr, einen der Glastürme betrat und zum Büro seines Vaters vordrang, ihm sein glänzendes Eignungszeugnis und die Zulassung zum Studium an der UCLA auf den Schreibtisch legte und sagte: »Fall nicht vom Hocker. Ich will nichts weiter als einen Scheck.«

Er bekam ihn.

Vier Jahre lang, jedes Jahr einen.

Und eine Lektion mit auf den Weg. Die YOYO-Regel. You are on your own. Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner.

Was eine gute Lektion war, wie sich jetzt wieder zeigte, nachdem ihn die DEA nach Culiacán abgeschoben und dort seinem Schicksal überlassen hatte. »Schauen Sie sich um im Lande«, riet ihm Taylor und ließ einen ganzen Haufen ähnlicher Klischees folgen: »Sammeln Sie Eindrücke«, »Gehen Sie's ruhig an«, und, ob man's glaubt oder nicht: »Ohne Fleiß kein Preis.«

Er hätte genauso gut »Fick dich ins Knie«, sagen können, denn darauf lief es hinaus. Taylor und seine Polizeifreunde isolierten ihn, schnitten ihn von Quellen und Informationen ab, schlossen ihn von den Lagebesprechungen mit der mexikanischen Polizei aus, ließen ihn weder an den morgendlichen Schwatzrunden bei Kaffee und Doughnuts teilnehmen noch an den abendlichen Trinkgelagen, wo es die wirklich wichtigen Informationen gab.

Mit anderen Worten, er wurde rundum gemobbt.

Die Mexikaner redeten nicht mit ihm, weil er ein Yankee war, und die Yankees in Culiacán waren entweder Dealer oder Drogenfahnder. Ein Dealer konnte er nicht sein, weil er nicht kaufte (Taylor gab keine Mittel für ihn frei, damit er seinen Leuten nicht ins Handwerk pfuschte), also musste er Drogenfahnder sein.

Die Polizei von Culiacán wollte nichts mit ihm zu tun haben, weil er ein Yankee-Drogenfahnder war, der lieber vor der eigenen Haustür kehren sollte, außerdem stand sie überwiegend im Sold von Don Pedro Aviles. Aus dem gleichen Grund zeigte ihm die Provinzpolizei von Sinaloa die kalte Schulter, und sie hatte noch ein zusätzliches Argument: Warum sollte sie mit Art Keller kooperieren, wenn er von den eigenen Leuten kaltgestellt war?

Und auch denen erging es nicht viel besser.

Seit zwei Jahren schon drängte die DEA die mexikanische Regierung zu einer härteren Gangart gegen die Gomeros. Die Amerikaner legten Beweise vor - Fotos, Tonbänder, Zeugenaussagen -, doch den Versprechungen der Federales folgten keine Taten, nur leere Ausflüchte. »Sie sind hier in Mexiko, Señores, solche Dinge brauchen ihre Zeit.«

Während die Beweise vergilbten, kriegten die Zeugen kalte Füße, und die Federales wechselten die Posten, so dass die Amerikaner immer wieder von vorn anfangen mussten, mit einem neuen Beamten der Federales, der von ihnen frische Beweise und unverbrauchte Zeugen verlangte - um ihnen, wenn alles geliefert war, mit größtmöglicher Herablassung zu erklären: »Sie sind hier in Mexiko, Señores, solche Dinge brauchen ihre Zeit.«

Und während das Heroin aus den Bergen nach Culiacán hereinströmte wie eine Schlammlawine im Frühling, lieferten sich die jungen Gomeros nächtliche Straßenkämpfe mit Don Pedros Leuten, so dass sich Art Keller schon nach Da Nang oder Saigon versetzt fühlte, nur wurde hier viel mehr geschossen.

Nacht für Nacht lag Keller auf dem Bett seines Hotelzimmers, trank billigen Scotch, sah Fußball oder Boxen, haderte mit seinem Schicksal.

Und hatte Sehnsucht nach Althie.

Im letzten Studienjahr hatte er Althea Patterson auf dem Campus getroffen und es mit einer ziemlich lahmen Anmache probiert: »Kennen wir uns nicht aus der Politikwissenschaft?«

Althea war groß, schlank und blond, mit eher eckigen als runden Konturen. Ihre Nase hatte einen Höcker, ihr Mund war ein bisschen zu breit, und ihre grünen Augen saßen ein bisschen zu tief in den Höhlen, so dass sie kaum als klassische Schönheit durchgehen konnte, aber schön war sie trotzdem.

Und klug. Sie studierte tatsächlich Politikwissenschaft, und er hatte sie schon diskutieren hören. Sie vertrat ihren Standpunkt (ein wenig links von Emma Goldmann) mit hitzigen Argumenten, und das reizte ihn zusätzlich.

Also trafen sie sich auf eine Pizza und fuhren danach in ihre Wohnung in Westwood. Sie machte Espresso, und beim Plaudern stellte sich heraus, dass sie aus dem alten kalifornischen Geldadel von Santa Barbara stammte und ihr Vater ein hohes Tier bei den kalifornischen Demokraten war.

Für sie war Art Keller ein irre gut aussehender Typ mit prächtiger schwarzer Mähne, einer leicht lädierten Nase, die ihm einen verwegenes Aussehen verlieh, und jener stillen Intelligenz, die dem Kind aus dem Barrio zu einem Studienplatz an der UCLA verholfen hatte. Und dann war da noch etwas - eine Aura der Einsamkeit, Verletzlichkeit, Reizbarkeit, die ihn unwiderstehlich machte.

Sie landeten ohne Umschweife im Bett, und in der postkoitalen Dunkelheit fragte er sie: »Kannst du das jetzt auf deiner linkslibertinären Wunschliste abhaken?«

»Was?«

»Das Schlafen mit einem Latino.«

Sie dachte kurz nach, dann antwortete sie. »Ich dachte immer, Latinos sind Puertoricaner. Was ich abhaken kann, ist das Schlafen mit einem Bohnenfresser.«

»Eigentlich«, sagte er, »bin ich nur ein halber Bohnenfresser.«

»Oje«, sagte sie. »Es kommt ja immer schlimmer.«

Althea bildete die Ausnahme von der YOYO-Regel; auf heimtückische Weise unterhöhlte sie seine Selbstgenügsamkeit, die ihm, als er sie kennenlernte, schon in Fleisch und Blut übergegangen war. Das Schweigen war ihm zur Gewohnheit geworden, zu einem Schutzwall, den er schon als Kind um sich errichtet hatte. Bei seiner Begegnung mit Althie genoss er auch schon den zusätzlichen Vorteil einer professionellen Ausbildung in der Disziplin der mentalen Abschottung.

Die Talent-Scouts der CIA hatten ihn im zweiten Studienjahr aufgespürt und gepflückt wie eine reife Frucht.

Sein Professor für Internationale Beziehungen, ein Exilkubaner, ging mit ihm Kaffee trinken und wurde zu seinem Berater. Professor Osuna sagte ihm, welche Fächer und welche Sprachkurse er belegen sollte. Er lud ihn auch zu sich nach Hause ein, zum Dinner, brachte ihm bei, welche Gabel wofür zu verwenden war, welchen Wein man zu wählen hatte, um welche Frauen man sich bemühen musste. (Von Althea war Professor Osuna begeistert. »Sie ist genau die Richtige«, sagte er. »Sie bringt dir Lebensart bei.«)

Es war eher eine Verführung als eine Rekrutierung.

Nicht dass Art Keller schwer zu verführen war.

Die haben einen Riecher für solche wie mich, dachte er später. Die Verlorenen, die Einsamen, die zwischen allen Stühlen sitzen und nirgends richtig dazugehören. Und ich war die perfekte Wahl - clever, straßenerprobt, ehrgeizig. Ich sah aus wie ein Weißer, aber konnte kämpfen wie ein Latino. Ich brauchte nur den gewissen Schliff, und den haben sie mir verpasst.

Dann kamen die kleinen Aufträge: »Arturo, wir haben einen Gastprofessor aus Bolivien. Könntest du den durch die Stadt begleiten?« Noch ein paar mehr Jobs dieser Art, und es hieß: »Arturo, was treibt eigentlich Dr. Echeverría in seiner Freizeit? Trinkt er? Steht er auf Mädchen? Nein? Vielleicht auf Jungs?« Als Nächstes kam: »Arturo, wenn Professor Méndez ein bisschen Marihuana will, könntest du ihm das besorgen?« - »Arturo, könntest du mir verraten, mit wem unser verehrter Dichterfreund so telefoniert?« - »Arturo, das ist eine Abhörvorrichtung. Wenn du die vielleicht in seinem Zimmer installieren könntest...«

Arturo machte alles, ohne mit der Wimper zu zucken, und er machte es gut.

Sein Ticket nach Langley bekam er praktisch zusammen mit dem Diplom ausgehändigt. Und es war eine interessante Übung, Althea diesen Umstand zu erklären. »Ich kann's dir nur andeutungsweise sagen«, orakelte er. Sie war nicht dumm, sie begriff sofort.

»Du bist ein Boxer«, sagte sie zu ihm. »Das ist die perfekte Metapher für dich.«

»Wie meinst du das?«

»Du beherrschst die Kunst, Dinge von dir fernzuhalten«, sagte sie. »Du lässt nichts an dich ran.«

Stimmt nicht, dachte Art. Dich lasse ich an mich ran.

Ein paar Wochen vor seinem Vietnam-Einsatz heirateten sie. Er schrieb ihr lange, leidenschaftliche Briefe, ohne mit einer Silbe auf seine Tätigkeit einzugehen. Als er zurückkam, war er verändert. Natürlich, dachte sie. Wie auch nicht? Aber die Verschlossenheit, die sie schon an ihm kannte, hatte sich verstärkt. Er konnte eine unendliche emotionale Distanz an den Tag legen und zugleich ableugnen, dass sie bestand. Dann wieder verwandelte er sich in den aufmerksamen, zärtlichen Mann, in den sie sich verliebt hatte.

Als er sagte, er denke über einen Berufswechsel nach, war sie erleichtert. Begeistert erzählte er ihr von der neuen Drogenbehörde, der DEA. Dort könne man gute und nützliche Arbeit leisten. Sie ermutigte ihn, den Job anzutreten, obwohl er wieder für drei Monate fort musste, nach der Rückkehr gerade mal lange genug zu Hause war, um sie zu schwängern, und dann erneut abberufen wurde, diesmal nach Mexiko.

Er schrieb ihr lange, leidenschaftliche Briefe aus Mexiko, ohne mit einer Silbe auf seine Tätigkeit einzugehen. Weil es hier nichts für mich zu tun gibt, schrieb er ihr.

Und es stimmte. Es gab nicht das Geringste für ihn zu tun, außer mit seinem Schicksal zu hadern.

Dann beweg deinen Arsch und mach irgendwas, schrieb sie zurück. Oder kündige und komm nach Hause. Daddy kann dir sofort einen Job beim Senat besorgen, du musst nur ein Wort sagen.

Keller sagte das Wort nicht.

Wohl aber bewegte er seinen Arsch und ging zu einem Heiligen.

In Sinaloa kennt jeder die Legende von Santo Jesús Malverde. Er war ein Bandit, ein verwegener Räuber, der den Reichen nahm und den Armen gab, ein mexikanischer Robin Hood. 1909 ging er den Federales in die Falle und wurde gehängt - gegenüber der Stelle, wo heute sein Schrein steht.

Der Schrein entstand wie von selbst. Erst ein paar Blumen, dann ein Bild, dann ein kleiner Bretterschuppen, den die Armen über Nacht errichteten. Sogar die Polizei hatte Angst, ihn abzureißen, weil es hieß, dass seine Seele in diesem Schuppen lebte, dass Jesús Malverde, wenn man bei ihm betete, eine Kerze anzündete, ein manda oder Sühneopfer niederlegte, seine wohltätigen Wirkungen entfalten konnte.

Dass er für eine gute Ernte sorgen, vor Feinden schützen, Kranke gesund machen konnte.

Auf den Dankzetteln, die in den Ritzen steckten, konnte man nachlesen, was Jesús Malverde an Gutem bewirkt hatte: Er hatte ein krankes Kind geheilt, das Geld für die Miete herbeigezaubert, vor Verhaftung und Strafe gerettet, für eine wohlbehaltene Rückkehr aus dem Norden gesorgt, einen Mord verhindert, einen Mord gerächt.

Keller besuchte den Schrein. Vielleicht der richtige Ort für einen Neuanfang, dachte er. Er lief von seinem Hotel zu Fuß dorthin, wartete geduldig in der Schlange der Pilger und trat schließlich ein.

An Heilige war er gewöhnt. Seine Mutter hatte ihn brav in die Kirche mitgeschleppt, zu Our Lady of Guadelupe im Barrio Logan, wo man ihm den Katechismus beigebracht, die Erstkommunion und die Firmung verpasst hatte. Er hatte zu den Heiligen gebetet, an ihren Statuen Kerzen angezündet, andächtig die Heiligenbilder betrachtet.

Auch am College war er ein gläubiger Katholik geblieben. In Vietnam war er regelmäßig zur Kommunion gegangen, zumindest am Anfang, dann erlahmte sein Eifer, und er hörte auf zu beichten. Es lief nach diesem Muster: Vater vergib mir, denn ich habe gesündigt, Vater vergib mir, denn ich habe gesündigt, Vater vergib mir, denn ich habe - verdammt, was soll der Blödsinn? Jeden Tag liefere ich Menschen dem Tod aus, jede zweite Woche töte ich mit eigenen Händen. Ich komme doch nicht hierher und erzähle euch, dass ich es nie wieder tun werde, wenn ich nach Dienstplan morde, genauso regelmäßig, wie ich zur Messe gehe.

Sal Scachi, einer von den Special Forces, besuchte jeden Sonntag die Messe, wenn er nicht gerade als Killer im Einsatz war. Art Keller nahm ihm nicht ab, dass er kein Problem mit dieser Heuchelei hatte. Eines Nachts im Suff diskutierten sie sogar darüber, Keller und der sehr italienisch wirkende Sal Scachi aus New York.

»Das juckt mich nicht«, sagte Scachi. »Dich etwa? Die Vietcongs glauben nicht an Gott, also scheiß drauf.«

Sie fingen eine wüste Diskussion an, und zu Kellers Entsetzen versteifte sich Scachi allen Ernstes auf die Behauptung, es sei »Gottes Wille«, dass sie Vietcongs massakrierten. Kommunisten sind Atheisten, beharrte Scachi, die wollen die Kirche zerstören. Und was wir hier machen, ist die Verteidigung der Kirche, das ist keine Sünde, sondern unsere Pflicht.

Er griff in sein Hemd und zeigte Keller das Medaillon des heiligen Antonius.

»Der heilige Antonius beschützt mich«, erklärte er. »Besorg dir auch so einen.«

Was Keller nicht tat.

Jetzt, in Culiacán, starrte er in die Obsidian-Augen von Santo Jesús Malverde. Die Gipshaut des Heiligen war weiß wie eine Wand, sein Schnurrbart lackschwarz, und um den Hals hatte man ihm einen blutigroten Streifen gemalt, um den Pilgern klarzumachen, dass Santo Jesús - wie jeder ordentliche Heilige - ein Märtyrer war.

Santo Jesús starb für unsere Sünden.

»Hm«, sagte Keller nachdenklich zu der Statue. »Was du anpackst, das klappt. Was ich anpacke, klappt nicht. Also ...«

Keller legte ein manda ab. Kniete nieder, zündete eine Kerze an und hinterließ einen Zwanzigdollarschein. Sei's drum.

»Hilf mir, Santo Jesus«, flüsterte er auf Spanisch. »Und wo das herkommt, gibt's noch mehr. Ich werde den Armen Geld geben.«

Auf dem Rückweg ins Hotel traf er Adán Barrera.

Keller war schon Dutzende Male an der Turnhalle vorbeigelaufen und öfter versucht gewesen, hineinzuschauen, aber an diesem Abend war drinnen besonders viel los, also trat er kurzerhand ein und stellte sich an den Rand.

Adán war da knapp zwanzig Jahre alt. Klein und fast zierlich gebaut. Langes, schwarzes, glatt zurückgekämmtes Haar, Designer-Jeans, Turnschuhe von Nike, dunkelrotes Polohemd. Teure Klamotten für dieses Barrio. Adán Barrera legte Wert auf Eleganz, das war nicht zu übersehen, und sein Blick verriet, dass ihm nichts entging.

Keller schätzte ihn auf 1,68 bis 1,70, aber der Kerl, der neben ihm stand, war mindestens 1,90 groß. Und kräftig. Massiger Brustkorb, muskulöser Hals, lange, kräftige Glieder. Man hätte sie nicht für Brüder gehalten, dazu musste man ihnen ins Gesicht sehen. Zwei verschiedene Körper, doch das gleiche Gesicht - dunkelbraune Augen, milchkaffeefarbene Haut, eher spanisch als indianisch.

Beide standen am Ring und beäugten einen Boxer, der gerade zu Boden gegangen war. Sein Gegner stand über ihm im Ring, ein Kind eigentlich noch, mit einem Körper, der aussah wie aus lebendem Stein gemeißelt. Dann der Blick - Keller hatte den im Ring schon öfter erlebt -, dieser Boxer hatte den Blick des geborenen Killers. Nur dass er jetzt ein wenig betreten dreinschaute.

Keller sah gleich, was ihm passiert war. Er hatte soeben seinen Sparring-Partner k. o. geschlagen und nun niemanden mehr, mit dem er trainieren konnte. Und die beiden Brüder waren seine Manager. In einem mexikanischen Barrio gehörten solche Szenen zum Alltag. Denn für die Kids gab es nur zwei Möglichkeiten, dem sozialen Getto zu entkommen: Drogen oder Boxen. Der Boxer im Ring war ein junger, aufstrebender Champion, daher der Andrang.

Jetzt hielt der kleinere der beiden Brüder Ausschau nach einem Boxer, der für ein paar Runden in den Ring steigen würde. Und viele junge Kerle unter den Zuschauern hatten plötzlich etwas Interessantes an ihren Schuhspitzen zu entdecken.

Aber nicht Keller.

Er fing den Blick des Kleinen auf.

»Wer bist du?«, fragte der.

Der Bruder musterte ihn kurz und sagte: »Ein Yankee-Bulle.« Dann reckte er sich und rief über die Köpfe der Zuschauer hinweg: »Vete al demonio, picaflor!«

Mit anderen Worten: Verpiss dich, du Schwuchtel!

Wie aus der Pistole geschossen erwiderte Keller: »Pela las nalgas, perra.«

Schieb's dir in den Arsch, Pissnelke.

Aus dem Mund eines Gringos klang das schon ein bisschen merkwürdig. Der große Bruder wollte sich durch die Menge schieben und auf Keller losgehen, doch der kleine hielt ihn fest und flüsterte ihm etwas zu. Der Große lächelte, dann sagte der Kleine auf Englisch zu Keller: »Du hast etwa die richtige Größe. Willst du ein paar Runden boxen?«

»Der ist doch noch ein Kind«, sagte Keller.

»Der kommt schon zurecht«, sagte der Kleine. »Und mit dir allemal.«

Keller lachte.

»Du boxt doch, oder?«, lockte der Jungchampion. »Früher mal«, sagte Keller. »Ein bisschen.«

»Na, komm schon, Yankee, wir besorgen dir ein Paar Handschuhe.«

Keller hätte ohne weiteres abwinken können. Aber der Boxsport ist heilig in Mexiko, und wenn einen Leute, an die man seit Monaten herankommen will, in ihre Kirche einladen, dann geht man hin.

»Gegen wen trete ich an?«, fragte er die Umstehenden, während ihm die Hände verbunden und in die Handschuhe geschoben wurden.

»El leoncito de Culiacan«, kam die stolze Antwort. »Der kleine Löwe von Culiacán. Der wird mal Weltmeister.« Keller stieg in den Ring.

»Nimm mich nicht zu hart ran«, sagte er. »Ich bin ein alter Mann.«

Sie hielten die Handschuhe aneinander.

Box nicht auf Sieg, sagte sich Keller. Nimm ihn nicht zu hart ran. Du willst hier Freunde gewinnen.

Zehn Sekunden später schon musste er über seinen Hochmut lachen - sofern er zwischen dem Prasseln der Hiebe dazu kam. Genauso gut hätte er gefesselt in den Ring steigen können. Wegen des Siegs muss ich mir keine Sorgen machen, sagte er sich. Und kurze Zeit später: Sieh zu, dass du hier lebend rauskommst.

Das Tempo, das dieser Junge vorlegte, war atemberaubend. Keller sah die Schläge nicht kommen, an ordentliche Deckung war nicht zu denken, an eine angemessene Gegenoffensive erst recht nicht.

Aber du musst es wenigstens versuchen. Es geht um den Respekt.

Also ließ er einem linken Haken eine gerade Rechte folgen und handelte sich dafür eine bösartige Dreierkombination ein. Bumm-bumm-bumm. Ich bin doch keine Kesselpauke, dachte Keller und wich aus.

Eine schlechte Idee.

Sein Gegner setzte ihm nach, mit zwei blitzschnellen Haken, gefolgt von einer Geraden direkt ins Gesicht, und wenn Kellers Nase nicht gebrochen war, sah sie einer gebrochenen Nasse verdammt ähnlich. Er wischte sich Blut ab, hob die Deckung und blockte das nachfolgende Trommelfeuer mit den Handschuhen, worauf der Boxer seine Rippen mit rechten und linken Haken bearbeitete.

Es dauerte eine Ewigkeit, bis ihn endlich der Gong erlöste und er auf seinen Hocker plumpste.

Der große Bruder war schon da. »Hast du genug, picaßor!«

Aber es klang schon nicht mehr ganz so verächtlich.

»Ich komme langsam wieder in Form, perra«, antwortete Keller.

Aber schon nach fünf Sekunden war alles, was er an Form zu bieten hatte, aus ihm herausgedroschen. Ein heimtückischer Leberhaken schickte ihn zu Boden. Mit gesenktem Kopf schnappte er nach Luft, Blut und Schweiß tropften ihm von der Nase, aus den Augenwinkeln sah er, wie sich Zuschauer Geldscheine zuschoben, außerdem hörte er den kleinen Bruder bis zehn zählen, als wäre Kellers Niederlage schon besiegelt.

Fickt euch alle, dachte Keller.

Und stand auf.

Jubel mischte sich mit Flüchen.

Komm schon, Keller, sagte er sich. Dich einfach nur verdreschen lassen, das bringt nichts. Du musst kämpfen. Du musst sein Tempo bremsen, sonst hat er leichtes Spiel.

Keller ging zum Angriff über.

Fing sich drei schwere Treffer ein, aber arbeitete sich vor und trieb den Champ in die Seile. Er blieb dicht am Mann, traktierte ihn mit kurzen, harten Schlägen, so dass er blocken musste. Dann duckte er sich weg, versetzte ihm zwei Schwinger in die Rippen, beugte sich vor und klammerte.

Ein kleine Verschnaufpause, dachte er sich. Immer schön klammern, das macht ihn mürbe. Aber schon bevor der kleine Bruder da war, um sie zu trennen, schlüpfte der Champ unter Kellers Arm durch und versetzte ihm zwei seitliche Schläge an den Kopf.

Keller griff weiter an.

Er musste Hiebe einstecken, doch er war der Aggressor, und darauf kam es an. Der Champ wich ihm aus, tänzelte, nutzte Deckungslücken, aber er war auf dem Rückzug. Als er die Hände sinken ließ, landete Keller eine harte Linke, die ihn rückwärts taumeln ließ. Er war so verdutzt, dass Keller noch eine weitere hinterherschickte.

In den Pausen ließen ihn die beiden Brüder jetzt in Ruhe, sie mussten sich um ihren Jungstar kümmern. Keller war es recht. Noch eine Runde, dachte er. Eine Runde muss ich noch durchstehen.

Während sich Keller vom Hocker erhob, wanderten eine Menge Scheine von Hand zu Hand.

Er kreuzte mit seinem Gegner die Handschuhe zur letzten Runde, sah ihm in die Augen und wusste, dass er seinen Stolz verletzt hatte. Scheiße, dachte er. Das wollte ich nicht. Zügle dein Ego, du Arschloch, und wag es nicht, diesen Fight zu gewinnen.

Eine unnötige Sorge.

Was immer ihm die Brüder in der Pause erzählt hatten - der Champ hatte seine Lektion gelernt, bewegte sich ständig nach links, in der Richtung seiner eigenen Schläge, hielt die Hände hoch, landete beliebig viele Hiebe und wich dann aus.

Keller griff an und schlug ins Leere.

Er hörte auf.

Stand mitten im Ring, schüttelte den Kopf, lachte und winkte den Champ heran.

Die Menge war begeistert. Der Champ auch.

Er kehrte zurück in die Ringmitte und ließ seine Schläge auf Keller niederprasseln, der nur in Deckung gehen und blocken konnte. Alle paar Sekunden konnte er einen Gegenschlag landen, aber der Champ hämmerte einfach weiter auf ihn ein und nagelte ihn fest.

Jetzt war der Champ nicht mehr auf ein K. o. aus. Seine Wut war verflogen. Jetzt machte er echtes Sparring, ging in seinen Workout-Stil über und zeigte, dass er Keller jederzeit schlagen konnte, wenn er nur wollte, lieferte den Zuschauern die Show, die sie verlangten. Am Ende kniete Keller, die Handschuhe am Kopf, die Ellenbogen dicht an die Brust gepresst, so dass er die meisten Schläge abblocken konnte.

Dann der Schlussgong.

Der Champ zog Keller hoch, und sie umarmten sich. »Eines Tages bist du Weltmeister«, sagte Keller zu ihm. »Du warst in Ordnung«, sagte der Champ. »Danke für das Match.«

»Ihr habt da einen guten Mann«, sagte Keller, als ihm der kleine Bruder die Handschuhe auszog.

»Den machen wir groß«, sagte der kleine Bruder. Er streckte Keller die Hand entgegen. »Ich heiße Adán. Das ist mein Bruder Raul.«

Raúl nickte. »Du hast durchgehalten, Yankee. Das hätte ich nicht gedacht.«

Keine »Schwuchtel« diesmal, registrierte Keller. »Ich bin ja auch von allen guten Geistern verlassen.«

»Nein, nein. Du kämpfst wie ein Mexikaner«, sagte Raúl. Das höchste Lob.

Eher wie ein halber Mexikaner, dachte er, aber er behielt es für sich. Und er wusste, was Raúl meinte. Hier galt dasselbe wie im Barrio Logan: Einstecken zählt mehr als Austeilen.

Und heute hab ich reichlich eingesteckt, dachte Keller. Jetzt will ich nur eins: Zurück ins Hotel, heiß und lange duschen und die Nacht mit einem Eisbeutel verbringen.

Okay, mit mehreren Eisbeuteln.

»Wir gehen noch auf ein Bier«, sagte Adán. »Kommst du mit?«

Und ob, dachte Keller. Klar, mach ich gern. Also verbrachte er die Nacht im cafetín und trank Bier mit Adán.

Jahre später hätte er alles drum gegeben, Adán Barrera auf der Stelle zu erschießen.

Am nächsten Morgen rief ihn Tim Taylor ins Büro.

Keller sah beschissen aus, und genauso fühlte er sich. Sein Kopf dröhnte vom Bier und dem Kraut, das er irgendwann geraucht hatte, nachdem er mit Adán in einer Art Nachtclub gelandet war. Seine Augen hatten schwarze Schatten, unter seiner Nase klebte noch getrocknetes Blut. Geduscht hatte er zwar, aber das Rasieren war ausgefallen - erstens aus Zeitmangel, zweitens, weil sein geschwollenes Kinn jeden Gedanken daran zunichte machte. Und obwohl er sich äußerst behutsam auf dem Stuhl niederließ, reagierten seine zerschlagenen Rippen auf diese Zumutung mit brüllendem Schmerz.

Taylor musterte ihn mit unverhohlenem Abscheu. »Das muss ja eine tolle Nacht gewesen sein.«

Keller lächelte einfältig. Selbst das tat weh. »Sie wissen wohl schon Bescheid.«

»Wollen Sie wissen, woher?«, sagte Taylor. »Ich hatte heute Morgen eine Besprechung mit Miguel Barrera. Wissen Sie, wer das ist, Keller? Der ist hier bei der Polizei, die rechte Hand des Gouverneurs, einfach der Mann in dieser Gegend. Wir versuchen seit zwei Jahren, ihn zur Mitarbeit zu bewegen. Und nun muss ich von ihm hören, dass sich einer meiner Leute mit Einheimischen prügelt -«

»Das war ein Sparring-Match.«

»Was immer«, sagte Taylor. »Schauen Sie: Diese Leute sind nicht unsere Freunde oder unsere Saufbrüder. Die sind für uns Zielpersonen, und -«

»Vielleicht liegt da das Problem«, hörte sich Keller sagen. Mit einer irgendwie von ferne kommenden Stimme, über die er keine Macht hatte. Er hatte sich vorgenommen, die Klappe zu halten, aber dafür war er einfach zu fertig.

»Von welchem Problem reden Sie?«

Scheiß drauf, dachte Keller. Jetzt ist es zu spät. Also ließ er es raus. »Dass wir >diese Leute< als >Zielpersonen< betrachten.«

Überhaupt machte ihn das wütend. Menschen als Zielscheiben? Das kennen wir, das hatten wir schon. Außerdem habe ich in der letzten Nacht mehr gelernt als in den letzten drei Monaten.

»Hören Sie, Sie sind hier nicht als Geheimagent eingesetzt«, sagte Taylor. »Arbeiten Sie gefälligst mit den örtlichen Justizbehörden zusammen!«

»Geht leider nicht, Tim. Bis jetzt haben Sie alles getan, um mich von denen fernzuhalten.«

»Ich lasse Sie versetzen«, sagte Taylor. »Ich will Sie nicht mehr in meinem Team.«

»Dann machen Sie sich schon mal an den Papierkram«, sagte Keller. Er hatte die ganze Scheiße satt.

»Keine Sorge, das werde ich«, sagte Taylor. »Und in der Zwischenzeit, Keller, verhalten Sie sich professionell. Geben Sie sich wenigstens Mühe.«

Keller nickte und stand auf.

Ganz vorsichtig.

Statt vorm Damoklesschwert der Bürokratie zu zittern, kann ich ebenso gut weitermachen, dachte sich Keller.

Wie ging die Redensart gleich? Sie können dich umbringen, aber sie können dich nicht fressen. Was nicht stimmt, sie können beides. Doch das heißt nicht, dass du's ihnen leichtmachen musst. Der Gedanke, im Tross eines Senators arbeiten zu müssen, machte ihn krank. Nicht so sehr wegen der Arbeit, sondern wegen des Umstands, dass er diesen Job dann Althies Vater zu verdanken hatte. Und mit Vaterfiguren hatte er seine Probleme.

Was ihn antrieb, war der Gedanke des Scheiterns.

Man lässt sich nicht k. o. schlagen, man zwingt sie dazu, einen k. o. zu schlagen. Sie sollen sich die Pfoten dabei brechen, und immer, wenn sie ihre Visage im Spiegel sehen, sollen sie an dich denken.

Er ging geradewegs zur Turnhalle.

»Das war ja eine wüste Nacht!«, begrüßte er Adán. »Mir brummt der Kopf.«

»Wir haben uns prächtig amüsiert.«

Wohl wahr, dachte Keller. »Wie geht's dem kleinen Löwen?«

»Cesar? Besser als dir«, sagte Adán. »Und mir.«

»Wo ist Raul?«

»Wahrscheinlich vögelt er gerade, der alte Bock«, sagte Adán. »Willst du ein Bier?«

»Unbedingt.«

Und wie das die Kehle runterging! Keller nahm einen langen, köstlichen Schluck und drückte die eiskalte Flasche an die geschwollene Wange.

»Du siehst aus wie Scheiße«, sagte Adán.

»So gut?«

»Fast so gut.«

Adán winkte dem Kellner und bestellte eine Bratenplatte. Sie saßen draußen und ließen die Welt an sich vorüberziehen. »Du bist also Drogenbulle«, sagte Adán. »Könnte man sagen.«

»Mein Onkel ist auch Bulle.«

»Und du steckst nicht drin in dem Familienunternehmen?«

»Ich bin Schmuggler«, sagte Adán.

Keller hob die rechte Augenbraue. Selbst das tat weh.

»Jeans«, sagte Adán und lachte. »Mein Bruder und ich, wir fahren nach San Diego, kaufen Jeans und schmuggeln sie über die Grenze. Verkaufen sie zollfrei von der Ladefläche runter. Du würdest staunen, wie viel das bringt.«

»Ich dachte, du studierst am College. Was war das gleich? Rechnungswesen?«

»Man braucht auch Geld zum Rechnen«, sagte Adán.

»Weiß dein Onkel, womit du dir dein Bier verdienst?«

»Tio weiß alles«, sagte Adán. »Er findet, das ist unter meiner Würde. Ich soll was >Ernstes< machen. Aber das Jeansgeschäft läuft gut. So kriegen wir Geld rein, bis das mit dem Boxen richtig losgeht. Wenn Cesar groß rauskommt, machen wir Millionen.«

»Hast du's auch schon mal mit Boxen versucht?« Adán schüttelte den Kopf. »Ich bin klein, aber zu langsam. Raúl ist der Kämpfer in unserer Familie.«

»Na, ich glaube, gestern war mein letztes Match.«

»Da bist du gut beraten.« Beide lachten.

Komisch, wie Freundschaften entstehen.

Noch Jahre später dachte Keller daran. Ein Sparring-Match, eine durchzechte Nacht, ein Nachmittag im Straßencafe. Geplänkel über Träume und Wünsche, bei Tapas und Bier. Blödeleien, Gelächter.

Er dachte auch an die Erkenntnis, die ihm dabei gekommen war: Vor Adán hatte er nie einen richtigen Freund gehabt.

Er hatte Althie. Aber das war etwas anderes.

Man kann seine Frau zwar als besten Freund bezeichnen, aber das ist nicht dieses Männerding, der Bruder-den-man-nie-hatte, der Typ-mit-dem-man-rumhängt.

Schwer zu verstehen, wie das kommt.

Vielleicht sah Adán in Art Keller etwas, was er an seinem eigenen Bruder vermisste - eine Intelligenz, eine Ernsthaftigkeit, eine Reife, die er selbst nicht besaß, aber anstrebte. Und vielleicht sah Keller in Adán ... also, er hat dann später Jahre gebraucht, das zu erklären, auch sich selbst. Es lief einfach, wie es lief, in jenen Tagen. Adán Barrera war ein guter Kerl. Ganz sicher. Zumindest sah es so aus. Egal, was alles in ihm geschlummert haben mochte...

Vielleicht schlummert so etwas in uns allen, dachte Keller später.

In mir auf jeden Fall.

Das Gespür des Bluthunds.

Und natürlich war es Adán, der ihn mit Tío zusammenbrachte.

Sechs Wochen später lag Keller auf seinem Hotelbett, sah Fußball und fühlte sich beschissen, weil Tim Taylor gerade das Okay bekommen hatte, ihn zu versetzen. Vermutlich nach Iowa, dachte Keller. Damit ich kontrolliere, ob sich die Drugstores beim Verkauf von Hustentropfen an die gesetzlichen Bestimmungen halten.

Aus und vorbei mit der Karriere.

Während er diesen trüben Gedanken nachhing, klopfte jemand an die Tür.

Ein Mann mit schwarzem Anzug, weißem Hemd und schwarzer Krawatte. Das Haar auf altmodische Art zurückgekämmt, Lippenbärtchen, Augen schwarz wie die Nacht.

Vielleicht vierzigjährig, mit der Würde eines Gentleman.

»Verzeihen Sie die Störung, Señor Keller«, sagte er. »Mein Name ist Miguel Ángel Barrera. Polizei des Bundesstaats Sinaloa. Darf ich Sie einen Moment sprechen?«

Und ob du darfst, dachte Keller und bat ihn herein. Zum Glück hatte er noch einen Rest Scotch, so dass er dem Mann wenigstens einen Drink anbieten konnte. Barrera nahm das Glas entgegen und bot ihm eine dünne schwarze kubanische Zigarre an.

»Ich habe aufgehört«, sagte Keller.

»Macht es Ihnen was aus?«

»Ich freue mich, wenn's Ihnen schmeckt«, antwortete Keller. Er kramte nach einem Aschenbecher, dann setzten sich die beiden Männer an den kleinen Tisch, der am Fenster stand. Barrera musterte Keller ein paar Sekunden, als würde er nachdenken, dann sagte er: »Mein Neffe hat mich gebeten, Sie zu besuchen.«

»Ihr Neffe?«

»Adán Barrera.«

»Ich verstehe.«

Mein Onkel ist Bulle, hatte er gesagt. Das ist also »Tio«.

»Adán hat mich zu einem Match mit einem erstklassigen Boxer verführt.«

»Adán hält sich für einen Manager«, sagte Tío. »Und Raúl glaubt, er sei ein Trainer.«

»Sie machen ihre Sache gut«, sagte Keller. »Mit Cesar können sie es weit bringen.«

»Cesar gehört mir«, sagte Barrera. »Aber ich bin geduldig. Ich lasse meine Neffen spielen. Bald muss ich einen richtigen Manager und einen richtigen Trainer für Cesar anheuern. Für Cesar nur das Allerbeste. Er wird Champion.«

»Da wird Adán aber enttäuscht sein.«

»Wer ein Mann werden will, muss lernen, mit Enttäuschungen zu leben«, sagte Barrera. Kein schlechter Spruch.

»Adán erwähnte, dass Sie in beruflichen Schwierigkeiten stecken.«

Was soll ich dazu sagen?, fragte sich Keller. Wenn Taylor das hört, kommt er mir mit dem Spruch, dass man seine schmutzige Wäsche nicht in der Öffentlichkeit wäscht, und recht hat er. Aber beißt sich vor Wut in den Arsch, weil Barrera nicht mit ihm spricht, sondern mit seinem Untergebenen.

»Mein Chef und ich sind nicht immer einer Meinung.«

Barrera nickte. »Die Optik von Señor Taylor ist manchmal etwas beschränkt. Er hat immer nur Pedro Aviles im Auge. Das ist das Problem mit Ihrer DEA, wenn Sie mir verzeihen. Sie denken zu amerikanisch. Ihre Kollegen verstehen nichts von unserer Kultur. Sie verstehen nicht, wie die Dinge ineinandergreifen. Wie sie ineinandergreifen müssen.«

Da hat der Mann nicht unrecht, dachte Keller. Unser Vorgehen hier unten ist plump und schwerfällig, um das Mindeste zu sagen. Die typische amerikanische Ignoranz: »Wir wissen schon, wie man das regelt - Achtung, jetzt kommen wir!« Klar. Hat ja auch wunderbar funktioniert in Vietnam.

Keller antwortete auf Spanisch: »Was uns an Sachverstand fehlt, kompensieren wir durch unseren Mangel an Sachverstand.«

»Sind Sie Mexikaner, Señor Keller?«, fragte Barrera.

»Halb«, erwiderte Keller. »Meine Mutter ist Mexikanerin, übrigens aus Sinaloa, aus Mazatlan.«

Kein Problem, dachte Keller, ich bin mir nicht zu fein, diese Karte auszuspielen.

»Aber Sie sind im Barrio aufgewachsen«, sagte Barrera. »In San Diego?«

Das ist keine Unterhaltung, dachte Keller, das ist ein Einstellungsgespräch.

»Kennen Sie San Diego?«, fragte er. »Ich komme aus der 30th Street.«

»Aber Sie haben sich von den Gangs ferngehalten.«

»Ich habe geboxt.«

Barrera nickte und redete auf Spanisch weiter. »Sie wollen die Gomeros bekämpfen«, sagte Barrera. »Wir auch.«

»Keine Frage.«

»Aber als Boxer«, sagte Barrera, »wissen Sie, dass man nicht geradewegs auf den Knockout zusteuern darf. Man muss seinen Gegner stellen, man muss ihn zermürben, ihn in die Enge treiben. Den Knockout geht man erst an, wenn die Zeit dafür gekommen ist.«

Nun, so viele Knockouts hatte ich nicht, dachte Keller, aber die Theorie stimmt. Wir Yankees wollen den Knockout sofort, und dieser Mann hier erklärt mir, dass der Gegner noch gar nicht gestellt ist.

Was nur vernünftig ist.

»Was Sie sagen, überzeugt mich«, sagte Keller. »Leider ist Geduld nicht gerade die größte Tugend der Amerikaner. Aber wenn meine Vorgesetzten irgendwelche Fortschritte sehen würden, wenn Sie sähen, dass etwas in Bewegung kommt -«

»Mit Ihren Vorgesetzten ist es schwierig«, sagte Barrera. »Sie haben keine...«

Er sucht nach dem rechten Wort.

Keller hilft nach: »Falta gracia.«

»Genau. Keine Manieren«, stimmt ihm Barrera zu. »Wenn wir mit jemandem arbeiten könnten, der simpático ist, un compañero wie Sie...«

So also, denkt Keller. Adán hat seinen Onkel gebeten, meinen Arsch zu retten, und jetzt hat der Onkel gemerkt, dass es sich lohnt. Er ist ein geduldiger Onkel, lässt seine Neffen spielen, aber er ist auch ein ernsthafter Mensch mit klaren Zielen, und ich könnte ihm dabei behilflich sein, diese Ziele zu erreichen.

Auch das ist nur vernünftig. Aber ein schlüpfriger Pfad. Ungemeldete Kontakte? Streng verboten. Kooperation mit einem der wichtigsten Männer in Sinaloa, und das auf eigene Faust? Eine Zeitbombe. Dafür können sie mich auf der Stelle feuern.

Andererseits: Was habe ich zu verlieren?

Keller füllte die Gläser nach. »Ich würde ja gern mit Ihnen arbeiten«, sagte er. »Aber es gibt da gewisse Probleme.«

Barrera zog die Schultern hoch. »Als da wären?«

»Ich gehe weg von hier. Ich soll versetzt werden.«

Barrera schlürfte seinen Whiskey und tat höflicherweise so, als würde er ihn genießen, obwohl sie beide wussten, dass es billiger Dreck war. »Kennen Sie den wichtigsten Unterschied zwischen Amerika und Mexiko?«, fragte er.

Keller schüttelte den Kopf.

»In Amerika hängt alles am System«, sagte Barrera. »In Mexiko hängt alles an den persönlichen Beziehungen.«

Und er bietet sie mir an, dachte Keller. Persönliche Beziehungen. Eine Art Symbiose.

»Señor Barrera -«

»Ich heiße Miguel Angel«, sagte Barrera. »Aber meine Freunde nennen mich Tio.« Tío wie Onkel.

In Mexiko, dachte Keller, ist das nicht nur der leibliche Onkel, sondern auch eine Vaterfigur, ein großer Bruder, der einen unter seine Fittiche nimmt.

Eine Art Pate.

»Tio ...«, versuchte sich Keller zaghaft.

Barrera lächelte und nahm den Tribut mit einer leichten Neigung des Kopfes entgegen.

Dann sagte er: »Arturo, mi sobrino ...«

Arthur, mein Neffe...

Du wirst nirgendwohin versetzt.

Außer nach oben.

Kellers Versetzung wurde am nächsten Nachmittag widerrufen. Wieder musste er zu Taylor ins Büro. »Wer zum Teufel protegiert Sie?« Keller zuckte die Schultern.

»Ich hab mir gewaltigen Ärger eingehandelt, direkt aus Washington«, sagte Taylor. »Ist das irgendeine CIA-Machenschaft? Stehen Sie bei denen immer noch auf der Gehaltsliste? Für wen arbeiten Sie, Keller? Für die oder für uns?«

Für mich, dachte Keller. Aber er hielt den Mund und schluckte den Rüffel. Dann sagte er: »Ich arbeite für Sie, Tim. Ich lasse mir DEA auf den Arsch tätowieren. Wenn Sie wollen, auch ein Herzchen mit Ihrem Namen drin.«

Taylor starrte ihn an, quer über den Schreibtisch, und fragte sich offenbar, ob Keller ihn auf den Arm nahm und wie er darauf reagieren sollte. »Ich habe Anweisung, Ihnen in allem freie Hand zu lassen«, sagte er im Ton bürokratischer Neutralität. »Wollen Sie wissen, wie ich die Sache sehe?«

»Dass ich mir den eigenen Strick drehe.«

»Genau.«

War auch nicht schwer zu erraten.

»Ich werde Ihnen zuarbeiten, Tim«, sagte Keller und stand auf. »Ich werde dem Team zuarbeiten.«

Aber beim Hinausgehen, konnte er sich nicht verkneifen, zu singen, wenn auch nur leise: »I'm an old cowhand, from the Rio Grande. But I can't poke a cow, becouse I don't know how.«

Eine Ehe, in der Hölle geschlossen.

So hat Keller die Sache gesehen, als es zu spät war. Art Keller und Tío Barrera.

Sie trafen sich selten und nur insgeheim. Tío suchte seine Ziele sorgfältig aus. Keller konnte verfolgen, wie da etwas entstand oder - genauer - auseinanderbrach, während Barrera unter Mithilfe von Keller und der DEA daranging, eine Bresche nach der anderen in das Imperium von Don Pedro zu schlagen. Erst ein einträgliches Mohnfeld, eine Opiumküche, ein Labor, dann zwei junge Gomeros, drei kriminelle Provinzpolizisten, ein Bundespolizist, der von Don Pedro mordida nahm - Bestechungsgeld.

Barrera hielt sich von alldem fern, war nie direkt beteiligt, reklamierte nichts für sich, benutzte Keller nur als Keule, doch trotzdem sah sich Keller nicht als Marionette in seinen Händen. Er benutzte die Quellen, die Barrera ihm preisgab, um andere Quellen anzuzapfen, seinen Einfluss auszubauen, ein krebsartig wucherndes Netzwerk von Zuträgern zu schaffen. Aus einer Quelle wurden zwei, aus zwei wurden fünf, aus fünf wurden ...

Nun, neben allem Guten gab es auch die endlosen Reibereien mit den DEA-Leuten. Tim Taylor bestellte Keller mindestens ein halbes Dutzend Mal zum Rapport. Woher haben Sie Ihre Informationen, Keller? Wer ist Ihre Quelle? Haben Sie Zuträger? Wir sind ein Team, Keller. Da gibt es keine Alleingänge.

Doch, wenn es um den Sieg geht, dachte Keller. Und darum geht es jetzt. Wir können siegen. Wir durchdringen die Strukturen, spielen die Gomeros gegeneinander aus, zeigen den Campesinos von Sinaloa, dass die Herrschaft der Drogenbarone zu Ende geht. Also erzählte er Taylor gar nichts.

Er musste zugeben, es war auch ein bisschen Häme dabei. Fick dich, Tim. Dich und dein Team.

Während sich Tío Barrera wie ein Champion durch den Ring bewegte. Immer als Angreifer, ohne sich Blößen zu geben. Während er seine Treffer anbahnte, aber erst landete, wenn er nichts riskierte. Während er Don Pedro bis zur Erschöpfung vor sich her trieb, in die Knie zwang, in die Ecke drängte, dann -

Der K.-o.-Schlag.

Operation Condor.

Der Militärschlag mit Luftunterstützung, mit Bomben und Entlaubungsgiften. Aber es war Art Keller, der den Einsatz dirigierte, ganz so, als hätte er eine Landkarte mit allen Mohnfeldern, Opiumküchen und Labors vor sich, was beinahe auch stimmte.

Jetzt hockt Keller im Gebüsch und wartet auf den Hauptgewinn.

Trotz aller Erfolge, die Condor schon erbracht hat, ist die DEA auf ein einziges Ziel fixiert: Don Pedro. Wo ist Don Pedro? Bring uns Don Pedro. Wir müssen el patrón erwischen. Mehr kriegt Keller nicht von ihnen zu hören.

Als wäre die ganze Operation für die Katz, wenn wir uns seinen Kopf nicht als Trophäe an die Wand hängen können. Tausende Hektar Mohn zerstört, die ganze Infrastruktur der Gomeros verwüstet, aber was wir wollen, ist dieser alte Mann - als Symbol unseres Erfolgs.

Da rennen sie nun umher wie aufgescheuchte Hühner, laufen jedem Gerücht, jedem noch so kleinen Hinweis nach, und kommen doch immer, wie Taylor das ausdrücken würde, die entscheidende Sekunde zu spät. Dabei ist sich Keller gar nicht mal sicher, ob Taylor wirklich will, dass ihnen Don Pedro in die Falle geht, oder ob er Keller diesen Triumph missgönnt.

Keller war im Jeep unterwegs, die verkohlten Reste eines großen Heroinlabors besichtigen, als Tío Barrera mit einem kleinen Konvoi von DFS-Soldaten aus dem Rauchvorhang herausgerollt kam.

Was wollen die denn hier? wunderte sich Keller. Die Dirección Federal de Seguridad ist wie eine Kombination aus CIA und FBI, nur mächtiger. Die Jungs von der DFS haben in Mexiko praktisch freie Hand bei allem, was sie tun. Doch Tío Barrera ist eigentlich nur ein Offizier der Provinzpolizei. Was zum Teufel hat er mit dieser Elitetruppe der DFS zu tun, die er offenbar auch noch befehligt? Als sich ihre Jeeps begegneten, beugte sich Tío zu Keller hinüber und sagte: »Ich glaube, jetzt sollten wir uns Don Pedro schnappen.«

Mit anderen Worten: Er bot Keller die größte Trophäe des Drogenkriegs an, als handelte es sich um einen Billigartikel.

»Sie wissen, wo er ist?«, fragte Keller.

»Noch besser«, sagte Tío. »Ich weiß, wo er bald ist.«

Deshalb hockt Keller jetzt im Gebüsch und wartet, dass ihm der Alte in die Falle geht. Er spürt Tíos Blicke auf sich, schaut zu ihm hinüber und sieht, dass Tío demonstrativ auf die Uhr schaut.

Keller versteht die Botschaft. Es kann jeden Moment losgehen.

Der Mercedes-Cabrio von Don Pedro Aviles rumpelt langsam über den ungepflasterten Schleichweg. Sie kommen aus dem brennenden Tal und wollen den Berg hinauf. Wenn sie es zur anderen Seite schaffen, sind sie in Sicherheit.

»Pass bloß auf«, sagt Don Pedro zu dem jungen Gúero, der neben ihm am Steuer sitzt. »Achte gefälligst auf die Schlaglöcher. Das ist ein teures Auto.«

»Wir müssen hier weg, patron«, erwidert Gúero.

»Das weiß ich selbst«, schnauzt Don Pedro zurück. »Aber warum auf dieser Straße? Du ruinierst mein Auto.«

»Weil hier kein Militär ist«, erklärt ihm Gúero. »Keine Bundespolizei, keine Provinzpolizei.«

»Woher weißt du das so genau?«, fragt er misstrauisch.

»Von Barrera persönlich«, sagt Gúero. »Er hat diese Route freigemacht.«

»Das ist ja wohl das Mindeste für die Unsummen, die ich zahle.«

An Gouverneur Cerro, an General Hernández. Barrera kommt regelmäßig wie eine Monatsblutung, um das Geld zu kassieren. Geld für die Politiker, Geld für die Generäle. So ist es immer gewesen, seit Don Pedros Kindheit, seit er das Geschäft bei seinem Vater gelernt hat.

Und es wird auch immer diesen periodischen Kehraus geben, die rituellen Säuberungen, die Mexico City auf Geheiß der Yankees veranstaltet. Diesmal gegen das Versprechen höherer 01-preise, und Gouverneur Cerro hat Barrera losgeschickt, um Don Pedro folgende Botschaft zukommen zu lassen: Investiere in Öl, Don Pedro. Trenn dich vom Opiumgeschäft und steck das Geld ins Öl. Bald steigen die Ölpreise. Und das Opium ...

Also hab ich den jungen Dummköpfen die Mohnfelder verkauft und das Geld ins Ölgeschäft gesteckt. Und Cerro schickt die Yankees los, damit sie die Mohnfelder anzünden. Eine Arbeit, die ihnen die Sonne sonst abgenommen hätte. Denn das ist der große Witz: Die starten ihre Operation Condor just in dem Moment, wo die Jahre der großen Dürre einsetzen.

Er hat es am Himmel beobachtet in den vergangenen zwei Jahren. An den Bäumen gesehen, am Gras, an den Vögeln. Die große Dürre steht bevor. Fünf Jahre Missernten, bis der Regen wiederkommt.

»Wenn es die Yankees nicht gemacht hätten, hätte ich die Felder angezündet«, sagt Don Pedro zu Gúero. »Um den Boden zu verjüngen.«

Sie ist also eine Farce, diese Operation Condor. Ein Witz, ein Mummenschanz.

Aber trotzdem muss er raus aus Sinaloa.

Aviles ist nicht dreiundsiebzig Jahre alt geworden, weil er sorglos in den Tag hinein gelebt hat. Also lässt er Gúero den Cabrio steuern, und fünf seiner besten Sicarios - oder Wachmänner - im Auto folgen. Männer, deren Familien in Culiacán wohnen, auf Don Pedros Anwesen, und sämtlich sterben müssen, wenn Don Pedro irgendwas passiert.

Und Gúero, sein Eleve, sein Vertrauter. Ein Waisenkind aus den Straßen von Culiacán, das er zu sich nahm - als manda für Santo Jesús Malverde, den Schutzheiligen aller Gomeros von Sinaloa. Gúero, den er ins Geschäft einführte, dem er alles beibrachte. Ein junger Mann inzwischen, der ihm immer zur Seite steht, katzenschlau, mit der Fähigkeit, gewaltige Zahlen im Kopf zu multiplizieren, aber leider den Mercedes viel zu schnell über diese schlechte Straße jagt.

»Langsamer!«, ruft Aviles.

Gúero - so heißt er wegen seiner blonden Haare - muss lachen. Der Alte sitzt auf seinen Millionen und gackert wie eine Henne, wenn er eine Werkstattrechnung bezahlen soll. Er kann auf diesen Mercedes jederzeit verzichten, ohne dass es ihm wehtut, trotzdem regt er sich auf wegen der paar Pesos, die es kostet, den Wagen zu waschen.

Gúero stört sich nicht daran, er ist es gewöhnt.

Und fährt langsamer.

»Wir sollten Malverde ein manda bringen, wenn wir nach Culiacán kommen«, sagt Don Pedro.

»In Culiacán können wir nicht bleiben«, sagt Gúero. »Dort sind die Yankees.«

»Zur Hölle mit den Yankees.«

»Barrera hat uns geraten, nach Guadalajara auszuweichen.«

»Ich hasse Guadalajara«, sagt Don Pedro. »Ist doch nur vorübergehend.«

Sie kommen zu einer Kreuzung, und Gúero biegt links ein.

»Du musst nach rechts«, sagt Don Pedro.

»Nein, nach links, patron«, sagt Gúero.

Da muss Don Pedro aber lachen. »Ich schmuggle Opium aus diesen Bergen, seit dein Großvater deine Großmutter an der Hose gezupft hat. Du fährst nach rechts!«

Gúero zuckt die Schultern, wendet den Mercedes und fährt nach rechts.

Die Straße wird schmal und schlammig.

»Langsam«, sagt Don Pedro. »Ganz langsam, aber nicht anhalten.«

In einer scharfen Rechtskurve, die durch dichtes Gebüsch führt, nimmt Gúero den Fuß vom Gas.

»Was denn jetzt, zum Teufel?«, ruft Don Pedro. Gewehrläufe ragen aus dem Gebüsch. Acht, neun, zehn und mehr. Dahinter noch zehn weitere.

Dann sieht Don Pedro jemanden auf der Straße stehen, es ist Barrera in seinem schwarzen Anzug, und er weiß, dass alles in Ordnung ist. Die »Festnahme« ist nur eine Show für die Amerikaner. Wenn er überhaupt ins Gefängnis kommt, ist er morgen wieder draußen.

Langsam steht er auf und hebt die Hände.

Befiehlt seinen Männern, das Gleiche zu tun.

Gúero Méndez rutscht unauffällig vom Sitz, auf den Boden des Wagens.

Keller kommt aus seinem Versteck.

Er nimmt Don Pedro in Augenschein, der in seinem Auto steht, die Hände erhoben und zitternd vor Kälte.

Er sieht gebrechlich aus, denkt Keller. Ein Windstoß könnte ihn umwerfen. Weiße Bartstoppeln, tief liegende, übermüdete Augen. Ein schwacher alter Mann am Ende seines Wegs.

Es scheint fast grausam, ihn zu verhaften, aber ...

Tío nickt.

Seine Leute eröffnen das Feuer.

Die Kugeln schütteln Don Pedro wie ein dünnes Bäumchen. »Was soll das?«, brüllt Keller. »Er will sich doch -« Seine Stimme geht im Lärm der Schüsse unter.

Gúero duckt sich tief unters Lenkrad und presst die Hände an die Ohren, dieser Lärm ist unglaublich. Das Blut des Alten tropft wie weicher Regen auf seine Hände, auf den Kopf, in den Nacken. Aber trotz des Lärms hört er Don Pedros Gezeter.

Wie ein altes Weib, das einen Hund aus dem Hühnerstall verjagt-

Dann endlich Stille.

Gúero wartet zehn lange Sekunden, bevor er wagt, den Kopf zu heben.

Er sieht Polizisten aus dem Dickicht hervorbrechen. Hinter ihm das Auto mit den fünf toten Sicarios, aus der zerschossenen Tür läuft Blut wie Wasser aus der Regenrinne.

Und neben ihm liegt Don Pedro.

Sein Mund und ein Auge stehen offen.

Das andere Auge fehlt.

Sein Körper sieht aus wie diese billigen Geduldsspiele, bei denen man kleine Kugeln in Löcher rollen muss, nur dass es sehr, sehr viel mehr Löcher sind. Und er ist übersät mit den Splittern der Frontscheibe, so dass er aussieht wie der überzuckerte Bräutigam auf einer teuren Hochzeitstorte.

Gúero stellt sich vor, wie wütend Don Pedro wäre, wenn er seinen Mercedes sähe.

Der Mercedes ist ruiniert.

Als Keller die Wagentür öffnet, fällt Don Pedro heraus.

Mit Staunen sieht er, dass der alte Mann noch atmet. Wenn wir jetzt einen Hubschrauber kriegen, denkt er, besteht vielleicht die Chance, dass er -

Tío tritt hinter ihn, schaut sich den Alten an und ruft: »Halt, oder ich schieße!«

Er zieht eine 45er, richtet sie auf den Hinterkopf des patrón und drückt ab.

Don Pedro zuckt hoch und sinkt zurück.

»Er hat nach seiner Waffe gegriffen«, sagt Tío zu Keller.

Keller antwortet nicht.

»Er hat nach seiner Waffe gegriffen«, wiederholt Tío. »Alle haben sie nach ihren Waffen gegriffen.«

Keller sieht sich die Leichen an, die jetzt auf dem Boden verstreut liegen. Die DFS-Leute sammeln die Waffen der Toten ein und feuern in die Luft. Rote Blitze schießen aus den Gewehrmündungen.

Das war keine Festnahme, sagt sich Keller. Das war eine Hinrichtung.

Der schmächtige blonde Fahrer kriecht aus dem Auto, kniet sich auf den blutgetränkten Boden und hebt die Hände. Er zittert - ob es die Angst ist oder die Kälte oder beides, weiß man nicht. Du würdest genauso zittern, sagt sich Keller, wenn du wüsstest, dass du gleich erschossen wirst.

Aber genug ist genug.

Er stellt sich zwischen Tío und den knienden jungen. »Tio -« Da sagt Tío: »Levantate, Gúero.« Der Junge rappelt sich hoch. »Dios le bendiga, patron.« Gott segne dich. Patrón. Boss.

Jetzt erst versteht Keller. Das war weder eine Festnahme noch eine Hinrichtung.

Das ist ein Bandenkrieg.

Tío hat die Pistole weggesteckt und eine seiner dünnen schwarzen Zigarren anzündet. Als er sieht, dass Keller ihn anstarrt, zeigt er mit dem Kinn auf Don Pedros Leiche: »Sie haben bekommen, was Sie wollten.«

»Sie auch.«

Tío zuckt die Schulter. »Nehmen Sie Ihre Trophäe mit.«

Keller geht zu seinem Jeep und holt einen Regenponcho. Behutsam wickelt er Don Pedros Leiche hinein, fasst mit beiden Armen unter und hebt ihn hoch. Der alte Mann wiegt so gut wie nichts.

Keller trägt ihn zu seinem Jeep und legt ihn auf die Rückbank. Steigt ein und bringt die Trophäe zum Basiscamp. Condor oder Phoenix, wo ist der Unterschied? Hölle bleibt Hölle, egal, wie du sie nennst.

Ein Alptraum reißt Adán Barrera aus dem Schlaf. Ein rhythmisch dröhnender Bass.

Er rennt aus der Hütte und sieht riesige Libellen am Himmel, die sich beim zweiten Hinsehen in Hubschrauber verwandeln. Und niederstoßen wie die Geier.

Geschrei, aufheulende Motoren, Pferdegetrappel. Da laufen Soldaten und schießen. Adán greift sich einen Campesino und befiehlt ihm: »Versteck mich!« Der zieht ihn in eine Hütte. Adán versteckt sich unter dem Bett, bis das Strohdach in Flammen aufgeht. Er muss hinaus und wird empfangen von Soldaten mit aufgepflanzten Bajonetten.

Was zum Teufel ist hier los?

Und sein Onkel - sein Onkel wird toben. Tío hat ihnen eingeschärft, sich zu verdrücken, nach Tijuana oder San Diego, ganz egal, Hauptsache weg. Aber sein Bruder Raúl musste unbedingt nach Badiraguato, zu diesem Mädchen, es sollte eine Party steigen, und da durfte auch Adán nicht fehlen. Jetzt steckt Raúl wer weiß wo, und ich, denkt Adán, bin von Bajonetten umringt.

Tío hat die beiden nach dem Tod ihres Vaters praktisch großgezogen, da war Adán vier. Und Tío Ángel, selbst kaum erwachsen, übernahm die Verantwortung für sie, redete mit ihnen wie ein Vater, sorgte für sie und sah zu, dass etwas aus ihnen wurde.

Mit Tíos Aufstieg bei der Polizei stieg auch der Wohlstand der Familie, und als Adán den Kinderschuhen entwuchs, pflegte er schon einen soliden bürgerlichen Lebensstil. Im Unterschied zu den Gomeros waren die Barrera-Brüder Stadtkinder - sie wohnten in Culiacán, gingen dort zur Schule, fuhren zu den Poolpartys ihrer Freunde, zu den Strandpartys in Mazatlán. Die heißen Sommermonate verbrachten sie häufig auf Tíos Hazienda in der kühlen Gebirgsluft von Badiraguato, wo sie mit den Kindern der Campesinos spielten.

Wunderschöne Kindheitstage waren das. Sie fuhren mit dem Fahrrad zu den Bergseen, sprangen im Steinbruch von den Granitfelsen ins smaragdgrüne Wasser, faulenzten auf der großen Veranda des Hauses, während ein Dutzend Tanten sie verwöhnten, ihnen Tortillas brachten, Albóndigas und auch Adáns Lieblingsleckerei - frischen Pudding mit einer dicken Karamelkruste.

Adán liebte los campesinos.

Sie wurden zu einer großen, liebevollen Familie für ihn. Seine Mutter war ihm seit dem Tod des Vaters entfremdet, sein Onkel immer ernst und geschäftsmäßig. Aber die Campesinos schenkten ihm die Wärme der Sommersonne.

Es war so, wie der Pfarrer seiner Kindheit, Padre Juan, unablässig predigte: »Christus ist mit den Armen.«

Sie mussten so hart arbeiten, stellte der kleine Adán fest - auf den Feldern, in den Küchen, an den Waschtrögen, und hatten so viele Kinder, aber wenn sie von der Arbeit kamen, fanden sie immer noch Zeit, die Kinder in den Arm zu nehmen, mit ihnen zu spielen und zu scherzen.

Adán liebte die Sommerabende über alles, wenn die Familien zusammensaßen, die Frauen kochten, die Kinder in lärmenden, ausgelassenen Horden umherrannten, die Männer beim Bier ihre Witze machten, über die Ernte redeten, das Wetter, das Vieh. Sie aßen alle zusammen an großen Tischen unter alten Eichen, und es wurde still, wenn sie sich mit gebotenem Ernst ihrer Mahlzeit widmeten. War der erste Hunger gestillt, ging das Geschnatter wieder los - die Witze, die Sticheleien, das Gelächter. Und wenn dann der lange Sommerabend in die Nacht überging und die Luft kühl wurde, setzte sich Adán so nahe, wie es nur ging, zu den leeren Stühlen, die dann bald von den Männern mit ihren Gitarren besetzt wurden. Er saß dann buchstäblich zu ihren Füßen, wenn sie die tambora sangen, lauschte hingerissen ihren Liedern über die gomeros und bandidas und revolucionarios, die Helden von Sinaloa, die die Legenden seiner Kindheit bevölkerten.

Irgendwann erinnerten die Männer daran, dass die Sonne bald aufgehen würde, und die Tanten scheuchten Adán und Raúl zurück zur Hazienda, wo sie auf dem mit Fliegengittern geschützten Balkon schliefen, in Betttüchern, die die Tanten mit kaltem Wasser besprenkelt hatten.

Meistens kamen dann noch die abuelas - die alten Frauen, die Großmütter - und erzählten ihnen Geschichten von Hexen, Gespenstern und Geistern, die sich in Eulen, Falken, Adler, Schlangen, Echsen, Füchse und Wölfe verwandelten. Geschichten von einfältigen Burschen, die sich von der Hexenliebe bezaubern ließen, in ihrer blinden Verliebtheit gegen Pumas und Wölfe kämpften, gegen Riesen und Gespenster, um die Gunst ihrer Angebeteten zu gewinnen - und zu spät bemerkten, dass sie sich in eine böse alte Hexe verliebt hatten oder eine Eule oder eine Füchsin.

Adán schlummerte unter diesen Geschichten ein und schlief wie ein Stein, bis ihn die Morgensonne wachkitzelte und ein neuer wunderschöner Sommertag begann - mit dem Duft von frischen Tortillas, von machaca, chorizo und großen süßen Orangen.

Jetzt riecht der Morgen nach Brand und Gift.

Soldaten stürmen durchs Dorf, zünden Strohdächer an, zerstören die Lehmwände mit ihren Gewehrkolben.