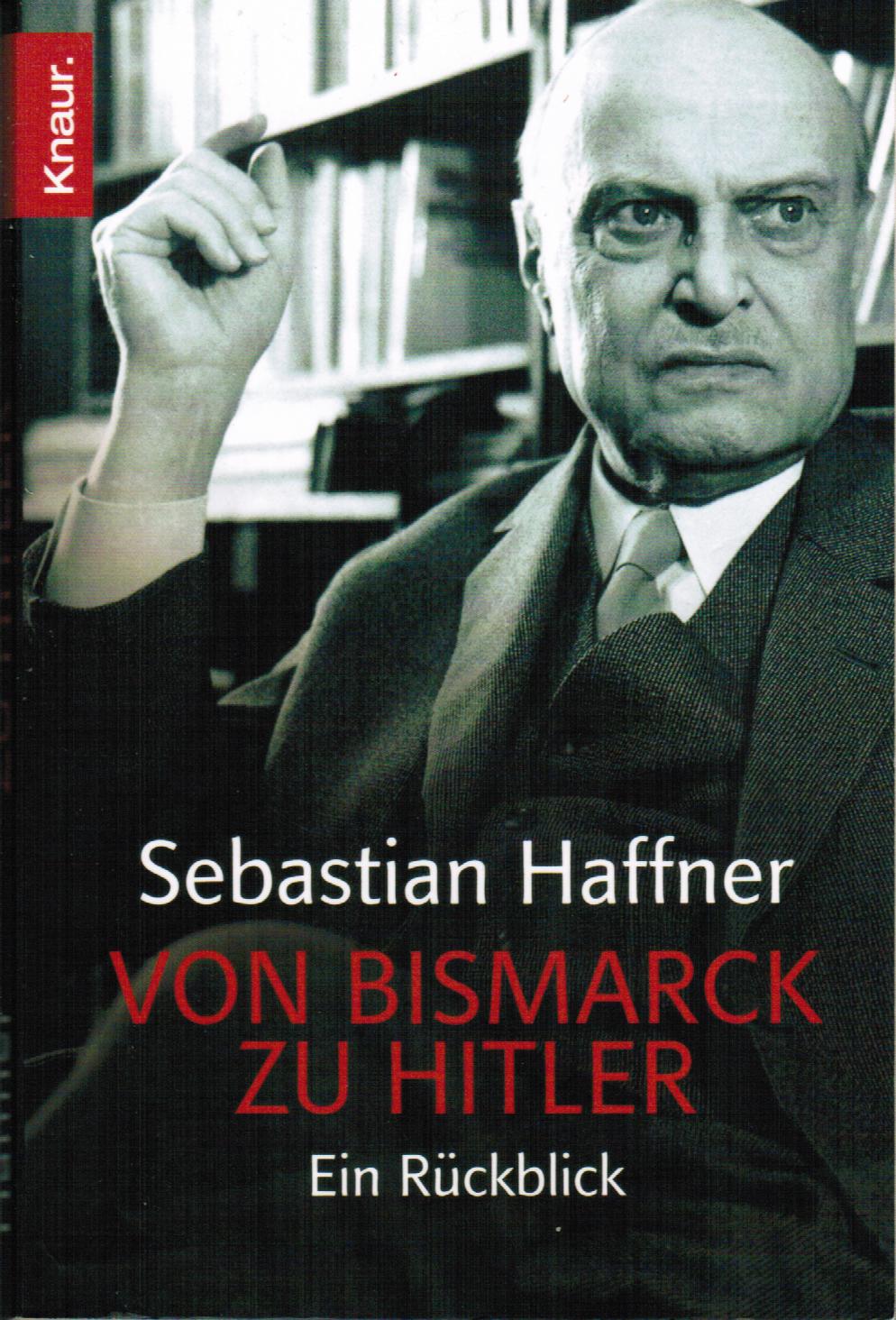

Книга: От Бисмарка к Гитлеру

От Бисмарка к Гитлеру

Ретроспективный обзор

Себастьян Хаффнер, родившийся в 1907 году в Берлине, умерший в 1999 году, в 1938 эмигрировал в Англию и работал там журналистом. В 1954 году он вернулся в Германию в качестве иностранного корреспондента газеты «Observer», затем с 1961 года был политическим комментатором, сначала для «Die Welt», позже для «Stern». Себастьян Хаффнер является автором нескольких исторических бестселлеров и считается одним из самых значительных исследователей немецкой послевоенной истории.

Если рассматривать историю Германского Рейха как бы через подзорную трубу, то при этом тотчас же бросаются в глаза три странности. Первая из них — это короткий срок жизни этого рейха. В качестве дееспособного образования он существовал только 74 года: с 1871 до 1945. Если быть великодушным и прибавить период существования его предварительной стадии — Северогерманского Союза, а позже — недолгое время, когда четыре державы-победительницы во Второй мировой войне еще хотели управлять Германией как единым пространством, то и тогда получается в целом лишь 80 или 81 год, с 1867 по 1948 год — продолжительность одной человеческой жизни. Для срока жизни государства это неслыханно мало. Собственно говоря, я не могу назвать никакого другого государства, которое существовало столь короткое время. Вторая бросающаяся в глаза особенность — это то, что во время этой очень короткой жизни Германский Рейх по меньшей мере дважды, в 1918 и в 1933 году (но в сущности трижды — а именно еще и в 1890 году) полностью изменил свой внутренний характер и направление своей внешней политики. Таким образом, в течение этих 80 лет было четыре периода, которые совершенно отчетливо различаются друг от друга и во время которых, если хотите, Германия каждый раз становилась другой Германией.

И в заключение третья необычность состоит в том, что эта столь короткая история началась с трёх войн и закончилась двумя ужасными войнами, из которых вторая в большей или в меньшей степени являлась порождением первой. Таким образом, история Германского Рейха является почти только лишь историей войн, и можно попробовать назвать Германский Рейх — Военным Рейхом.

Естественно, возникает вопрос: чем всё это объясняется? Разве были немцы воинственнее, чем другие народы? Я бы так не сказал. Если рассматривать их историю в целом, то есть на протяжении несколько больше тысячи лет, то войн у них собственно вплоть до периода Бисмарка было очень мало, и практически не было агрессивных войн. С начала Нового Времени Германия находилась в середине Европы как в некотором роде большая, разнообразная буферная зона, в которой часто действовали другие, и в которой также происходили большие внутренние столкновения: Шмалькальденская[1] война, Тридцатилетняя война, Семилетняя война… Однако эти внутренние распри не воздействовали агрессивно на внешнее окружение, как это во всяком случае в нашем веке дважды делал Германский Рейх и от чего он ушел в небытие.

От чего же он собственно погиб? Почему он стал агрессивным государством, что не предусматривалось его основателем Бисмарком? На этот счет существуют различные теории. Я не нахожу их все очень убедительными.

Одна из них всё сваливает на Пруссию. Ведь был же Германский Рейх основан Пруссией. И подразумевалось, во всяком случае его основателем, что это будет полностью своего рода «Великопруссия», как господство Пруссии в Германии. Причём же одновременно также произошёл первый германский раздел: Австрия была вытолкнута из Германии. Так что во всём виновата Пруссия? Пошло ли бы всё лучше, если бы в 1848 году Германия во франкфуртской Паульскирхе[2] была основана на демократической основе?

Как ни странно — нет. Парламент в Паульскирхе ни в коем случае не был настроен мирно во внешней политике — хотя многие верят в это. В действительности в Паульскирхе даже планировали сразу несколько войн: левые — большую войну против России для освобождения Польши; центристы и «правые» в Паульскирхе войну против Дании за Шлезвиг-Гольштейн, которая также некоторое время велась в 1848 году Пруссией и затем была прервана. Более того, есть множество высказываний авторитетных политиков из Паульскирхе, либеральных демократов, кто совершенно открыто говорил: самое важное, чего мы добиваемся для Германии — это власть. «Немецкая нация сыта принципами и доктринами, литературным величием и теоретическим бытиём. Чего она требует — это власти, власти и власти! И кто даст ей власть — тому она даст почёт, более почёта, чем он может помыслить». Это слова Юлиуса Фрёбельса, в настоящее время забытого, но в то время выдающегося пангерманского политика из Паульскирхе. Желание выйти из состояния пассивного существования, которое немцы вели много сотен лет в середине Европы, было очень выражено во всей Паульскирхе. Они хотели, наконец, вести политику силы и экспансии, как это уже давно делали другие державы Европы. При самом Бисмарке такие желания были гораздо менее сильны: Бисмарк после 1871 года всегда говорил о Германском Рейхе как о «насыщенном» государстве. И в этом было так много верного: Пруссия была в этом рейхе насыщена и более чем насыщена. Возможно, она даже несколько переросла сверх своих естественных границ влияния — в направлении Южной Германии. Лишь после Бисмарка Германия проявилась как вовсе не насыщенная — и именно в той мере, в какой она всё менее становилась Великопруссией и всё более — национальным государством. Так что нельзя объяснять вину Германского Рейха виной Пруссии, если уж хочется говорить о вине. Наоборот: Пруссия действовала, пока это было обеспечено её господством в Германском Рейхе — в качестве тормоза, а не мотора.

Так что существует множество объяснений для экспансионизма и крушения Германского Рейха. Вот, к примеру, теория, что главную причину следует искать в индустриализации, в том, что Рейх в очень короткое время превратился в ведущую экономическую державу континента: что эта быстрая индустриализация запустила общественную динамику, которая в конце концов и привела к взрыву. Против таких рассуждений говорит тот факт, что индустриализация ведь вовсе не была особенным немецким процессом. Индустриальная революция в девятнадцатом веке последовательно охватывала весь европейский континент. Франция, а также малые западноевропейские державы — Голландия, Бельгия — вступили в неё даже несколько раньше Германии. Затем наступила очередь Германии; Австрии несколько позже, России ещё позже. Это был общеевропейский процесс. Несомненно, что Германия индустриализировалась особенно сильно и особенно хорошо, но в общем и в целом в темпе, сходном с остальной Европой. Так что если индустриализация была повинна в том, что Германский Рейх развил свою зловещую динамику и экспансию, то в таком случае возникает вопрос: почему именно Германия? Не пытается ли некое направление современной истории свести экономику и политику ближе, чем они в действительности находятся по отношению к друг другу? Некоторые модели объяснения примечательны именно тем, что они исходят из определенной политико-идеологической точки зрения и собственно говоря, придуманы, чтобы обосновать эту точку зрения. Когда например вместе с Лениным считают, что империализм является высшей формой капитализма, то в этом случае естественно капитализм должен быть виноват в том, что Германский Рейх стал империалистическим и по этой причине в конце концов разрушился.

Это никогда меня не убеждало; быть может потому, что я не марксист. Но даже когда я пытаюсь размышлять с марксистской точки зрения, то всё же бросается в глаза, что существует множество капиталистических государств, которые никогда не становились империалистическими — к примеру, в высочайшей степени капиталистическая Швейцария. Почему она не стала? Этот вопрос ведёт к совершенно другой модели объяснения, которая кажется мне гораздо более очевидной.

Швейцария — это малое государство. Малые государства и великие державы живут по различным внешнеполитическим законам жизни. Малое государство старается примкнуть к более сильному партнеру, либо стремится к нейтралитету. Оно никогда не пытается улучшить свой жребий собственной политикой силы. Однако великие державы очень близки к этому. Где они находят свободное пространство, они склоняются к тому, чтобы расшириться в этом направлении, чтобы укрепить и расширить свою силу, которая является жизненной основой их государственности. Германский Рейх — в противоположность предшествующим немецким государственным образованиям — был великой державой. Это собственно и было новым для него. Но он нашел весьма мало свободного пространства, в которое он мог продвигаться для своего расширения.

Молодой американский историк, Давид Каллео, сказал: «Германский Рейх был рожден окруженным». В этом очень много правды, поскольку с самого начала он был окружен другими великими державами. На западе он граничил с Францией и Англией, на юге и юго-востоке с Австро-Венгрией, а на востоке с огромной Российской империей.

Так что с географической точки зрения Германский Рейх был в весьма скверном положении. У него не было свободного пространства, в которое он мог продвигаться — как Англия, Франция; даже Бельгия, Голландия, Испания, Португалия могли двигаться в заморские территории, или как Россия — на восток в азиатские. С другой же стороны Рейх был вдруг теперь великой державой и потому у него тоже был инстинкт великой державы — становиться еще больше. И к тому же еще второе: Рейх некстати был большим. Он был (и это проявилось уже в войнах при его основании) явно сильнее, чем любая другая отдельная европейская великая держава. Но само собой разумеется, что он был слабее, чем коалиция нескольких великих держав или лишь даже всех тех держав, что его окружали. Как раз по этой причине он всегда должен был опасаться таких коалиций. Ведь как раз потому, что например Франция, например Австрия, например Италия и возможно даже Россия ощущали себя слабее, чем Германский Рейх, эти страны склонялись к тому, чтобы искать союзов и вступать в коалиции. И с другой стороны, поскольку они к этому склонялись, то Германский Рейх всегда пытался предотвратить образование таких коалиций, вырвать из них звено, когда он мог это сделать — а именно при необходимости с применением насилия, посредством войны. Не будем забывать: война была в те времена для всех государств ultima ratio[3], последним и самым серьёзным средством политики. Из этой ситуации получилось, что немцы — я говорю это еще раз и позже обосную это несколько более основательно — против воли основателя Рейха склонялись к тому, чтобы считать основание Рейха незавершенным делом; ни в коем случае не завершением своей национальной истории, но как трамплин для никогда точно не определявшегося расширения.

Почему собственно немецкое национальное государство, которое в 1871 году было основано в Версале, было наречено именем «Германский Рейх», а не просто «Германия»? Пожалуй, потому, что оно как раз с самого начала было больше (и в то же время меньше), чем национальное государство «Германия». Меньше: потому что ведь оно исключало многих немцев, оно было «малонемецким», национальным государством лишь постольку, поскольку было в силах Пруссии основать его, и насколько оно согласовывалось с прусским господством: немецкий Рейх Пруссии.

Но поскольку титул «Германский Рейх» скрывал это меньшее, он одновременно означал и большее: а именно европейские, наднациональные универсальные притязания средневековой Священной Римской Империи Германской Нации. «Германский Рейх»: это могло означать либо столько Германии, сколько могла владычествовать Пруссия, либо: столько Европы и столько мира, сколько могла завладеть Германия. Первое было интерпретацией Бисмарка, второе — Гитлера. Путь от Бисмарка к Гитлеру — это история Германского Рейха, и одновременно это история его падения.

Потому что в этой истории является зловещим то, что Германский Рейх почти с самого начала, казалось, стремится к своему собственному разрушению. Своим всё большим и все менее поддающимся исчислению разворачиванием силы он создавал мир врагов, о который он разбился — и между которыми в заключение он был разделен. Но с разделением как по мановению волшебной палочки эти враги перестали быть врагами. Из обоих немецких государств, которые с 1949 года заняли место рейха Бисмарка, с самого начала Федеративная Республика на западе, а ГДР на востоке больше не имели врагов. И сегодня мы живем в эпоху, в которой постепенно также растёт позитивный интерес на Востоке к дальнейшему существованию Федеративной Республики, а на западе — к существованию ГДР. Конец обоих этих уже почти сорокалетних немецких государств во всяком случае не предвидится. И как раз это позволяет нам рассматривать эпоху Германского Рейха издалека, как в подзорную трубу — что ранее не представлялось возможным.

Всегда говорят, что Германский Рейх был основан в 1870–1871 годах. Но собственно говоря, это ошибочное представление. Германский Рейх ни в коем случае не был «основан» вдруг, как гром среди ясного неба. Напротив: у него была довольно долгая, более чем двадцатилетняя история возникновения: с 1848 по 1871 год.

Происходит это из удивительно лицемерного союза между прусской политикой в Германии с одной стороны и немецким национальным движением с другой стороны. Этот союз был фальшив не только потому, что Бисмарк заложил его с некоторым перевесом в прусскую сторону, но и потому, что с самого начала это был весьма парадоксальный, невообразимый союз между совершенно противоположными силами.

Пруссия и немецкое национальное движение — и то, и другое были очень молодыми явлениями в немецкой истории. Пруссия как государство существовала лишь с 1701 года, как великая держава — с Семилетней войны 1756–1763 гг., а в качестве собственно немецкой великой державы лишь с Венского Конгресса 1815 года. До этого Пруссия всегда имела сильную направленность в сторону Польши, и в течение десяти лет, с 1796 по 1806 она была прямо-таки двунациональным, частью немецким, частью польским государством. Варшава принадлежала тогда к Пруссии.

Лишь в 1815 году Пруссия была так сказать развернута на Запад, её втолкнули в Германию. Свои польские владения она в большей части (не полностью) потеряла, но за это она приобрела весьма большое западнонемецкое приращение, рейнскую провинцию, которая правда вообще не была связана с прусской основной областью на Востоке. Так Пруссия стала географически неполноценным государством, которое должно было каким-то образом стремиться к тому, чтобы объединить свои земли, и именно в Германии. И одновременно она стала второй немецкой великой державой после Австрии. Очень редко говорят о том, что ту форму, в которой она делала немецкую политику в девятнадцатом столетии, Пруссия собственно приобрела лишь с 1815 года.

Немецкое национальное движение тоже было не намного старше: его становление приходится на эпоху Наполеона. Немецкого национального государства, и это следует уяснить, никогда не существовало до девятнадцатого века. Старая Священная Римская Империя (Германской нации) никогда не была национальным государством, а с тринадцатого века она всё больше растворялась в отдельных малых государствах. Нельзя сказать, что немцы соответствующего времени считали это чем-то особенно неестественным. Так например Виланд еще в конце восемнадцатого столетия в своем предисловии к «Истории Тридцатилетней войны» Шиллера «с достаточными основаниями утверждал, что … преимущества, которые для нас проистекают в целом из этого разделения, намного перевешивают недостатки; или более того, именно благодаря ему мы имеем возможность благодарить судьбу за то, что есть эти преимущества». Тогда не было и речи о том, что теперь Германия безусловно должна стать сплоченной силой, государством — и именно национальным государством, как Франция.

Так что и национальное движение, и Пруссия, как преобладающая немецкая великая держава, впервые вступили в немецкую историю лишь к началу девятнадцатого столетия. И в то время ни в коем случае не как союзники, но напротив, как враги. Для этой вражды было две существенных причины. Причина первая: Пруссия была, если попросту воспользоваться современными политическими определениями, «правой»: всё еще преобладающе аграрным государством с непоколебимым владычеством знати в сельской местности, которое было вооружено современной абсолютистской бюрократией. Обе мы сегодня классифицируем как явно выраженные «правые» силы.

Немецкое национальное движение, напротив, было «левым» движением. Оно с самого начала было нацелено на подражание революционной Франции — а потому также и её прежним связям со свободолюбивыми, либерально-демократическими движениями. Но сильным оно стало лишь благодаря Наполеону. Наполеон вызывал у немцев, прежде всего у немецких политиков и интеллектуалов, а затем всё более и более также и у широкой публики, две различные реакции. Первая была такой: «Это никогда больше не должно с нами случиться!», в то время как другая звучала примерно так: «Мы тоже хотим это когда-нибудь совершить!» Наполеоновская Франция была образцом для немецкого национального движения, а Наполеон его незаконным отцом.

Но одновременно немецкое национальное движение было также антифранцузским движением, потому что французы ведь пришли в Германию не только как образец для подражания и как модернизаторы, но и как завоеватели, поработители и эксплуататоры. Немцы пролили немало крови в наполеоновских войнах, в которых они принудительно вынуждены были участвовать.

Так смешались совершенно противоположные чувства: с одной стороны явно выраженная ненависть к французам («Это никогда больше не должно с нами случиться!») — но с другой стороны восхищенное желание сравняться с французами («Мы тоже хотим это когда-нибудь совершить!»). То, что осуществил Наполеон, это ему явно удалось сделать благодаря национализации и сплошной политизации Франции во время революции, которую он унаследовал и которую ни в коем случае не обратил вспять. Уже до Наполеона во многих немецких кругах мечтали о новой французской свободе и равноправии, о национальной демократии. Ненамного иначе считали прусские военные в освободительных войнах — вспомните о Шарнхорсте или о Гнайзенау. Так что это означало: мы должны поучиться у Франции, мы должны перенять у французов то, что они исполнили до нас; не в последнюю очередь разумеется для того, чтобы отплатить им той же монетой. Так смешивались ненависть и восхищение.

Немецкое национальное движение охотно идеализируют, причем ещё и в настоящее время. Ранние немецкие националисты, особенно барон фон Штайн — самый важный из них — всё еще считаются образцовыми немецкими государственными деятелями. Но тут рекомендуется проявить осмотрительность. Когда вспоминают об отрицании этого национального движения поэтом Гёте, когда видят представление Томасом Манном этого отторжения в романе «Лотта в Веймаре», то все же очень задумываются. Именно в этом раннем национальном движении звучали нотки, предвещавшие национал-социализм: например, неслыханное высокомерие и самопоклонение: немцы, «первородный народ», истинный народ, настоящий и самый лучший народ Европы — и при этом одновременно эта ужасная ненависть, вот например у Кляйста: «Нанеси им смертельный удар! На Страшном Суде тебя не спросят о причинах». У Эрнста Морица Арндта мы тоже найдем эту сомнительную амальгаму из подражания Франции и стремления сожрать Францию, и еще хуже, поскольку это было сильнее рационализировано, у Иоганна Готтлиба Фихте.

Эти течения постольку имеют такое большое значение, поскольку немецкое национальное движение надолго должно было стать более сильным партнером в том искаженном прусско-национальном союзе, из которого возник Германский Рейх — несмотря на то, что Бисмарк сначала, казалось, добился обратного. Они в конце концов гораздо более, чем прусский элемент, внесли большой вклад в чрезмерный рост немецкого национализма и экспансионизма, в итоге нашедшие свое наивысшее выражение при Гитлере. Разумеется, противоречие «правые» — «левые» было только одной из двух причин враждебности между Пруссией и национальным движением. Первоначальная другая причина связана с противоречием между Австрией и Пруссией: национальное движение было великогерманским, в то время как прусская германская политика могла быть в лучшем случае лишь «малогерманской». Правда, проявилось это лишь после 1848 года.

В годы с 1815 до 1848 года Пруссия и Австрия работали рука об руку, и именно в деле подавления немецкого национального движения. Их совместным инструментом для этого был Германский Союз.

На Венском Конгрессе революционная идея немецкого национального государства была категорически отброшена, как и восстановление прежней, ликвидированной в 1806 году Священной Римской Империи. Германский Союз, очень слабое объединение 38 государств и городов-государств, которое заступило теперь на место старой империи, с самого начала как раз имел также целью предотвратить концентрацию силы в национальном государстве в центре Европы.

Он был собран очень неравномерно: две великие державы, Австрия и Пруссия; четыре королевства среднего размера, Бавария, Вюртемберг, Саксония и Ганновер; остальные — мелкие государства и свободные города. Это внутреннее распределение силы немного напоминает то, как в настоящее время супердержавы господствуют в ООН. И так же, как американский президент Рузвельт, движущая сила Организации Объединенных Наций, всегда был убежден, что функционирование ООН требует постоянного предварительного согласования мнений обеих супердержав — США и СССР, так и отец Германского Союза, австрийский канцлер Меттерних был убежден, что Германский Союз сможет функционировать только в том случае, если Австрия, главенствующая держава, будет тактично сотрудничать с другой великой державой, Пруссией. Так например «Карлсбадские решения» 1819 года, в соответствии с которыми были введены пресловутые «Преследования демагогов», были сначала в Карлсбаде Австрией согласованы с Пруссией, до того, как они были введены в действие Германским Союзом во Франкфурте. Хотя эта идея исходила от Австрии, в её осуществлении особенно отличилась Пруссия.

Меры подавления касались в основном университетов, литературы и прессы, но с точки зрения содержания они имели отношение к национальному движению, ведь между 1815 и 1848 годами оно оставалось живым и ощутимым только в этих «средствах массовой информации» (как мы сказали бы сегодня). И таким образом революция 1848 года была не только ответом на подавление и преследование как таковые, но она одновременно была национальной революцией, попыткой обратить вспять порядок, установленный в Германии с 1815 года, на место Германского Союза поставить Германский Рейх, а именно — Великогерманский Рейх.

Этот Германский Рейх в действительности существовал неполный год, с лета 1848 до весны 1849 года, с главой государства, с кабинетом министров и с парламентом в виде Франкфуртского Собрания в Паульскирхе; он даже был признан Соединенными Штатами. Правда, у него не было настоящей силовой основы.

Потому что силовой основой этого первого Германского Рейха была единственно мартовская революция в немецких государствах, а у этой революции было короткое дыхание. Уже летом она выдохлась; осенью она была подавлена в обоих немецких больших государствах: в Австрии кроваво, в Пруссии бескровно. И Национальное Собрание в Паульскирхе начало замечать, что у его государства не хватает того, что в первую очередь составляет государство: армии и органов управления. Они должны их каким-то образом создать. Но как? Удивительным результатом этих размышлений стала мысль — одолжить, так сказать, эти институции — а именно у Пруссии.

Когда новый Германский Рейх 1848 года захотел вести войну с Данией за Шлезвиг-Гольштейн, то он поручил это прусской армии. Сначала дело шло успешно (это происходило ранним летом 1848 года, и в самой Пруссии тоже было еще революционное правительство). Когда затем Пруссия, уклоняясь от силового вмешательства, в сентябре вышла из этой войны, а во Франкфурте разразились волнения, прусская армия снова была призвана на помощь. И совсем уже в конце, весной 1849 года, Национальное Собрание в Паульскирхе закончило свою работу по созданию Рейха тем, что оно (хотя и с незначительным большинством) избрало прусского короля германским кайзером. Как известно, прусский король это призвание на трон отклонил. Он не хотел больше иметь никаких дел с революцией.

Это было жестоким сюрпризом для людей из Паульскирхе. Но гораздо большим сюрпризом (даже прежде всего для них самих) было то, что они вообще предложение короны германского императора сделали королю Пруссии. Ведь всё же немецкое национальное движение всегда было великогерманским, и франкфуртское Национальное Собрание в целом преимущественно было пангерманским по настрою. Правителем, которого они назначили, был габсбургский эрцгерцог; в правительстве рейха очень сильно были представлены австрийцы. И австрийцы также принимали участие в выборах. Как это случилось, что вдруг обратились к Пруссии? Ну что ж, это было вынужденным решением, отступлением, капитуляцией перед тем фактом, что австрийское кайзерское государство не распалось, как вначале ожидали, но напротив — было на полном ходу своей реставрации, и вовсе не думало больше о том, чтобы своих немцев отпустить в свежеиспеченный великогерманский Рейх. Так что вынужденно пришлось ограничиться Малой Германией под руководством Пруссии. Это был пример реальной политики со стороны национальных революционеров, смертельной жертвой, и кроме того, отклоненной жертвой. Тем не менее: впервые немецкий национализм согласился с прусско-малонемецким решением вопроса, если даже и только лишь как с альтернативой. Таким образом, задолго до Бисмарка само немецкое национальное движение уже однажды избрало такое вынужденный союз.

Такое прусско-немецкое соглашение до Бисмарка даже еще второй раз на мгновение стало действительностью, а именно непосредственно после 1848 года. В это раз инициатива исходила от Пруссии. Хотя Пруссия и отклонила корону кайзера, предложенную революцией, но мысль о малонемецком объединении под руководством Пруссии в целом не была пропущена в Берлине. Представляли себе союз правителей, хотя и свободный, но все же уже федеративный, с парламентом — и естественно без революции. Таким образом, Пруссия при Фридрихе Вильгельме IV. в 1849 году основала Немецкую Унию — союз 28 немецких государств, что однако было не совсем составом позднейшего Германского Рейха, поскольку Бавария и Вюртемберг с самого начала в нем не участвовали, а королевства Ганновер и Саксония позже вышли из него.

Достойное внимания теперь состоит в том, что основная часть франкфуртского Национального Собрания собралась в Готе и выработала решение — сотрудничать с Немецкой Унией. Было заявлено, что «цель», которую хотели бы достичь во Франкфурте — то есть немецкое, в крайнем случае малонемецкое единство — была важнее, чем форма. Так что идея Немецкой Унии не провалилась у демократических националистов. У её неудачи были внешнеполитические причины. Австрия, поддержанная Россией, совершенно определенно, в заключение с угрозой войны, выступила против этого замысла и потребовала восстановления прежнего Германского Союза. И Пруссия отступила, причём Бисмарк произнес решающую речь в прусской палате депутатов. Бисмарк тогда еще был против союза с немецким национализмом, за восстановление старого Союза, за восстановление добрых отношений Пруссии с Австрией, и как раз поэтому в июле 1851 года он был отправлен во Франкфурт прусским посланником в восстановленный Германский Союз. Он оставался там до начала марта 1859 года. Лишь в этот период у Бисмарка выработалось намерение искать союза Пруссии с немецким национальным движением.

Далее нам придётся очень много говорить о Бисмарке. Но прежде чем мы обратимся к истории Бисмарка, будет правильно уяснить для себя, что парадоксальный союз Пруссии с немецким Национальным движением, который он в 1866 и в 1870 годах привел к успеху, уже однажды на короткое мгновение происходил перед ним.

Германская Уния 1849–1850 гг. по замыслу уже была Германским Рейхом 1870–1871 гг., в реальности нечто подобное Северогерманскому Союзу Бисмарка 1867 года: объединение если не всей Германии, то всё же всей Северной Германии как союза правителей под прусским руководством, при исключении Австрии, но с выраженным согласием и сотрудничеством немецких националистов и парламентариев. Сам по себе вопрос, кто в этом союзе Пруссии с национальной революцией должен был стать конём, а кто — наездником, был уже здесь решён совершенно в позднейшем духе Бисмарка. Еще в 1848–1849 гг. революция хотела, чтобы ей услужила Пруссия, и это было отклонено. В 1849–1850 гг. Пруссия своей германской политикой служила революции, и потому всеми был принят союз, заключенный в Готе. В целом неудача объединения была обусловлена недостаточным внешнеполитическим обеспечением и отсутствием готовности воевать. И то, и другое должен был обеспечить Бисмарк в 1866 и в 1870 годах. В этом, и, в сущности говоря, только в этом, лежит его личный вклад в основание Рейха. Сама по себе концепция существовала уже до него, и он лишь должен был впоследствии стать её приверженцем.

Это теперь произошло во время его пребывания во Франкфурте, в пятидесятые годы, и чему он научился, это был опыт австрийской политики в восстановленном Союзе. В 1855 году он пишет в сообщении в Берлин: «Я, как известно, вовсе не был принципиальным противником Австрии, когда я пришёл сюда четыре года назад. Но я должен был бы отречься от каждой капли прусской крови, если бы я хотел бы сохранить даже лишь умеренное предпочтение для Австрии, как это понимают её современные властители».

Вспомним: Германский Союз в годы с 1815 до 1848 постоянно управлялся некоего рода кондоминиумом[4] Австрии и Пруссии. Австрия была несомненно большей силой в Германском Союзе, она также была постоянной председательствующей державой — но ведь Пруссия была другой великой державой. С этой другой великой державой Австрия при Меттернихе решила сотрудничать после 1815 года. После 1848 так больше не было. Ведь уже восстановление Германского Союза было принуждено Австрией против воли Пруссии. Обе державы вступили в новый Германский Союз как конкуренты, как соперники, как противники — и Австрия в настоящий момент как превосходящий противник.

До 1848 года немецкое национальное движение подавлялось. После 1848 года его больше нельзя было полностью подавлять. Ведь между тем немцы испытали, пусть даже только на исторический миг, реализуемость Германского Рейха, и они не забывали этот опыт. Таким образом, немецкое национальное движение осталось, даже и не имея силы, и впредь политическим фактором, с которым всегда следовало считаться и которое могло использовать в своих целях ту или иную великую державу. С 1848–1849 года существовало то, чего не было до этого: немецкий вопрос.

И в этом немецком вопросе Австрия и Пруссия были соперниками. Это было то, что обнаружил Бисмарк в период пребывания во Франкфурте в качестве депутата бундестага[5].

Не только Пруссия, но и Австрия должна была после 1848 года развивать немецкую политику, и она делала это — по-своему. Если Пруссия по природе вещей в своей немецкой политике всегда обращалась к мысли о «Малой Германии», иногда даже о только лишь Северной Германии, то Австрия отныне, если она желала оставаться многонациональным государством, которым была, и несмотря на это стать главенствующей силой каким-то образом объединенной Германии, должна была нацеливаться на своего рода Сверхвеликую Германию: «Рейх семидесяти (в то время) миллионов», чего действительно добивался в 1850 году князь Шварценберг, австрийский Бисмарк. Шварценберг неожиданно умер в 1852 году, но его образ мыслей не умер вместе с ним, по меньшей мере его тенденция рассматривать Пруссию впредь как соперника, которого в борьбе за Германию следует ослабить, а возможно и разрушить. И Бисмарк, очень обидчивый человек, воспринял это очень остро, даже когда австрийская немецкая политика в его франкфуртский период приняла менее явные агрессивные формы. Ниже приведена цитата из ставшей известной как «Блестящий доклад» памятной записки Бисмарка, написанной в 1856 году:

«В соответствии с политикой Вены Германия слишком тесна для нас обеих; пока не заключено и пока не будет выполняться честное соглашение о сферах влияния каждой страны в Германии, обе наших страны вспахивают одно и то же спорное поле, и до тех пор Австрия остаётся единственным государством, которому мы постоянно проигрываем и у которого мы могли бы постоянно выигрывать». В том же самом «Блестящем докладе» в другом месте речь уже идет и о той возможности, «что мы уже через недолгое время должны будем сражаться за своё существование против Австрии, и что не в наших силах избежать этого, так как ход событий в Германии не имеет никакого иного выхода».

Характерно здесь то, что в том, что можно назвать процессом обращения Бисмарка, и из чего выросло столь многое в немецкой истории, вражда с Австрией находится на первом месте. Мысль о коалиции Пруссии с немецкой национальной революцией пришла позже. Правда, получилась она с определенной неизбежностью из новой прусско-австрийской враждебности. В объемистом меморандуме, написанном в 1858 году (тогда насмешливо названном в берлинских правительственных кругах «Маленькая книга господина фон Бисмарка») мы читаем: «Интересы Пруссии полностью совпадают с интересами большинства стран союза, кроме Австрии, но не совпадают с интересами правительства союза. И нет ничего более немецкого, чем как раз развитие правильно понимаемых прусских частных интересов». И если это еще звучит несколько туманно, то год спустя Бисмарк выскажется совершенно ясно: «Единственный надежный, терпеливый союзник, который может быть у Пруссии, если она к этому придет, это немецкий народ». Еще годом позже, в 1860 году, он больше не понимает, «почему мы так страшимся идеи народного представительства, будь она в Союзе, будь она в парламенте таможенного союза». (Десятью годами ранее он еще видел «прусскую честь» в том, «что Пруссия прежде всего держится в отдалении от какой бы то ни было постыдной связи с демократией»). И в январе 1863 года прусский делегат при франкфуртском бундестаге зачитал принципиальное обоснование в пользу прямых, тайных и равных выборов народного представительства. Тогда Бисмарк был уже три месяца прусским премьер-министром и министром иностранных дел.

Здесь не требуется пересказывать драматическую историю прусского конституционного конфликта, благодаря которому он получил свое назначение. Следует вспомнить только о том, что и в Пруссии было весьма сильное либерально-национальное движение. Но он никогда не забывал о том, что однажды он привлечет как партнеров как прусских, так и других немецких либералов, и примирится с ними, должен и сможет это сделать, и именно тем, что он исполнит их национальные стремления. В своей знаменитой первой речи в качестве премьер-министра Бисмарк сказал: «Не на прусский либерализм смотрит Германия, но на её силу» и «Не речами и решениями большинства будут решаться великие вопросы времени, а железом и кровью». Как это затем действительно и случилось.

В этой речи всегда замечают только лишь провокационное выражение «Железом и кровью». Упускают то, что здесь уже высказано явно выраженное предложение мира либералам. Премьер-министра сигнализирует депутатам, что правительство будет использовать увеличенную против его воли армию, чтобы однажды насилием осуществить то, что они и требуют, а именно национальное государство — связанный с Пруссией, руководимый Пруссией, правда малонемецкий, возможно даже только лишь северонемецкий Рейх. Это с самого начала было идеей Бисмарка. Когда говорят, что война 1866 года и мир, который за ней последовал, уже были готовы в голове Бисмарка, когда он в 1862 году стал прусским премьер-министром и министром иностранных дел, то преувеличивают лишь немного. Правда, несколько преувеличивают. Бисмарк пожалуй говорил правду о себе, когда он в 1890 году, вскоре после своей отставки в одном из интервью сказал: «Государственный деятель подобен путнику в лесу, который знает направление своего движения, но не знает точки, в которой он выйдет из леса… Я бы с радостью ухватился за любое решение, которое привело бы нас к увеличению Пруссии и к объединению Германии. К моей цели вело множество дорог. Я должен был выбирать по порядку одну за другой, самую опасную под конец. Однообразие — это было не моим случаем».

Тем не менее, цель была определена: увеличение Пруссии и столь много немецкого единства, сколько с этим согласуется. И также весьма определенно с самого начала было ясно, что эта цель была достижима только против воли Австрии и что в конце концов все же придется вступить на самый опасный путь к цели — военный. Этим война 1866 года отличается от обеих других войн Бисмарка, в том числе от войны 1864 года, которая ей по времени предшествовала. Война эта против Дании за Шлезвиг-Гольштейн, которая велась совместно с Австрией, была только лишь одним из окольных путей, которые привели к военному решению прусско-австрийского конфликта из-за Германии, потому что сначала совместным, затем раздельным правлением Шлезвиг-Гольштейном она создала новое яблоко раздора между обеими немецкими великими державами. Впрочем, она была импровизацией; повод к ней был непредвиденным, и вопрос о Шлезвиг-Гольштейне до того, как он вдруг стал неотложным, едва ли занимал Бисмарка.

То же самое можно сказать и о последней и самой значительной из войн Бисмарка — о Германо-Французской войне 1870–1871 гг., как ни поразительно это звучит. Из этой войны родился Германский Рейх и на ней, гораздо более чем на немецкой «братоубийственной войне» 1866 года, основаны его посмертные слава и популярность в Германии.

Но останемся еще на некоторое время с этой братоубийственной войной, которая гораздо больше, чем война 1870–1871 гг., революционизировала немецкие взаимоотношения. Её результаты точно соответствовали — гораздо точнее, чем результаты более поздней германо-французской войны — цели, к которой так долго столь различным путями стремился Бисмарк. Результатов было четыре:

Во-первых, огромное увеличение Пруссии. Целое королевство — Ганновер — а кроме того, Шлезвиг-Гольштейн, Кургессен, Нассау стали просто прусскими провинциями, и древний имперский город Франкфурт, бывший до того местом пребывания Германского Союза, стал прусским провинциальным городом. Вместе с тем Пруссия достигла своего последнего и самого большого расширения и, впервые в своей истории, полностью сопряженной территории государства. Вероятно, правы те, кто считает, что для Бисмарка как прусского государственного деятеля это было важнейшим из всех результатов войны.

Во-вторых, новое создание — Северогерманский Союз. Под этим безобидно звучащим наименованием скрывалось в действительности первое германское федеральное государство, которое смогло (а быть может, и должно было) стать зародышем будущего Германского Рейха — и во всяком случае стало таковым в действительности спустя четыре года. Весовые категории его 23 членов были очень неравными: Пруссия одна после аннексий 1866 года имела население 24 миллиона человек, а все вместе остальные 22 члена Северогерманского Союза — шесть миллионов. Тем не менее, у Северогерманского Союза были избранный по всеобщему равному избирательному праву «рейхстаг», «рейхсканцлер» и союзное войско, в котором прусская армия была лишь составной частью, хотя и самой большой. С точки зрения Бисмарка, Северогерманский Союз был его расчётом с немецким национальным движением, включая его демократически-парламентарные устремления. Нельзя утверждать, что Бисмарк желал большего, чем этот платёж.

В-третьих, четыре суверенных, впервые в своей истории полностью независимых южногерманских государства, были теперь связаны с Пруссией военными и таможенными союзами: Бавария, Вюртемберг, Баден и Гессен-Дармштадт. Их присоединение к Северогерманскому Союзу было единственным внутринемецким изменением, на которое подействовала война 1870–1871 гг.; в общем-то, не огромное изменение. Тем не менее, в немецком национальном сознании лишь это присоединение стало настоящим основанием Рейха. Во всяком случае, оно сделало возможным переименование Северогерманского Союза в «Германский Рейх», а его прусского «президиума» в «Кайзера Германии».

В-четвертых, Австрия, которая впервые в своей тысячелетней истории больше не имела никаких государственных связей с остальной Германией и тем самым была вынуждена произвести «уравнивание» с Венгрией, из империи австрийских кайзеров став двойной монархией: императорско-королевской[6]. Мир с Австрией между тем тщательно предотвратил возникновение каких бы то ни было обид из-за отторжения территорий или военных репараций, и сохранил тем самым возможность создания будущих союзов.

Если смотреть прусскими глазами Бисмарка, всё это вместе собственно и было идеальным состоянием для немецкой нации. В глазах же немецких — даже малонемецких — националистов это могло быть лишь промежуточным состоянием. Но практическую политику делал Бисмарк, а не немецкие националисты. И здесь следует теперь спросить: действительно ли Бисмарк в годы с 1867 до 1870 имел целью национальную войну за расширение? Бисмарк девяностых годов, писавший мемуары Бисмарк, работавший над легендой о самом себе, как известно, породил это впечатление. Но все же, читая достоверные высказывания Бисмарка из времени между 1866 и 1870 гг., и особенно сравнивая их с его же высказываниями до 1866 года, получаешь иную картину. Ошеломляет обратное: до 1866 года непоколебимая, не боящаяся крайностей целеустремленность. Перед 1870 годом настроение скорее несколько выжидательное и в то же время успокаивающее или обнадёживающее. Бисмарк этих лет всё еще остается союзником немецкого национального движения, но гораздо сильнее, чем до 1866 года, чувствуется, что с оговорками.

Сильнее всего во время самого кризиса 1866 года. В июле, после битвы при Кёниграце и до заключения предварительного мира в Никольсбурге, Бисмарк инструктирует прусского посла в Париже следующим образом:

«Наша прусская потребность ограничивается распоряжением силами Северной Германии в какой-либо форме… Я без сомнения произношу слова «Северогерманский Союз», поскольку считаю невозможным вовлечь в него южногерманский католико-баварский элемент, если требуется достичь необходимой консолидации Союза. Они еще долгое время не позволят по своей воле управлять ими из Берлина». В это время даже проскакивают еще раз — в телеграмме Верховному Командующему прусской армией на Майне — жесткие, до 1851 часто Бисмарком употреблявшиеся, но для Бисмарка года 1866 собственно более недопустимые слова: «национальное надувательство».

Этих слов позже не говорилось. Бундесканцлер Северогерманского Союза тщательно следил за тем, чтобы не дать никому повода сомневаться в своем немецко-национальном образе мыслей; но также следил и за тем, чтобы ничего не обещать. Например, вот таким образом (март 1867 года, снова обращаясь к своему парижскому послу): «Линию раздела по Майну хотят установить как стену между нами и Южной Германией, и мы приняли это, так как это соответствует нашим потребностям и нашим интересам; но следует ли заниматься самообманом, поскольку она в действительности не настоящая стена, а … в определенной степени решетка, через которую находит свой путь национальный поток?» Или, еще более сдержанно, в мае 1868 года:

«Мы все несем в своих сердцах национальное единство, но для расчетливого политика в первую очередь имеет значение необходимое, а затем желательное. Так что сначала строительство дома и затем его расширение. Если Германия достигнет своей национальной цели еще в 19 столетии, то это представляется мне чем-то великим, а если это произойдет в ближайшие десять или даже пять лет, то это было бы чем-то чрезвычайным, непредвиденным подарком от Бога».

В заключение — возможно наиболее часто цитируемые предупреждения Бисмарка в адрес немецких националистов, в предписании к посланнику Северогерманского Союза в Мюнхене от 26 февраля 1869 года:

«То, что немецкое единство будет достигнуто насильственными событиями, я тоже считаю вероятным. Но совершенно другой вопрос — это призвание вызвать насильственную катастрофу, и ответственность за выбор момента времени. Произвольное, определяемое только субъективными причинами вмешательство в развитие истории всегда имело следствием только лишь стряхивание на землю незрелых плодов; а то, что немецкое единство в настоящий момент не является зрелым плодом, мне кажется очевидным».

Мне кажется, что это свидетельство делает несостоятельной ту точку зрения, что Бисмарк осознанно стремился к войне 1870 года, как ранее к войне 1866, чтобы завершить процесс объединения Германии и из Северогерманского Союза сделать Германский Рейх, хотя эта точка зрения в Германии длительное время была всеобщим достоянием и подпитывалась задним числом самим Бисмарком. Бисмарк не торопился с «расширением своего дома», и он сам был ошарашен июльским кризисом 1870 года, который за несколько дней привел к войне. Его известная «Эмсская депеша», которая спровоцировала Францию на объявление войны, была со своей стороны ответом на французскую бурную реакцию на кандидатуру на испанский трон представителя побочной линии Гогенцоллернов (к тому времени, впрочем, уже отозванную). Конечно, эту кандидатуру предложил Бисмарк, но действительно ли он сделал это для того, чтобы вызвать войну с Францией? Не был ли это своего рода тест, возможно даже, пользуясь тогдашним выражением Бисмарка, «родничок мира»? Потому что если в 1866–1870 гг. между Францией и Пруссией кто и портил кровь, то это скорее была Франция, чем Пруссия. Франция чувствовала себя каким-то образом обойденной, даже одураченной результатами войны 1866 года.

Бисмарк же в 1866 году работал с Францией Наполеона Третьего совершенно рука об руку. Наполеон III. со своей стороны проводил политику союзничества со всеми европейскими национальными движениями — сначала в Италии, затем в Германии, а впрочем, также — безуспешно — в Польше. Естественно, все это должно было разыгрываться по французскому сценарию, и естественно Париж желал быть вознагражденным за такую политику территориально. Эти компенсации были собственно спорным пунктом между Францией и Северогерманским Союзом в течение четырех лет между 1866 и 1870 гг. Италия честно отплатила Франции за помощь в объединении (которое правда также и пошло дальше, чем в прусско-немецком случае) отделением Ниццы и Савойи. Бисмарк тоже исполнил надежды Франции на какие-либо компенсации, единожды, в 1867 году в случае Люксембурга, также в виде наметок уже проявил готовность к умеренным компенсациям, но затем снова отступил. Поэтому во Франции распространились разлад, лозунг «Реванш за Кёнигрец», возникла своего рода «партия войны». Когда же по настоянию Бисмарка родственник прусского королевского дома выступил в качестве кандидата на испанский трон, то это могло означать либо вызывающий жест, либо отвлекающий и смягчающий. Какое действие в душе намеревался произвести Бисмарк, мы не узнаем никогда. Одно несомненно: французско-немецкий поединок чести, который вызвал войну 1870 года, не имеет ничего общего с немецким национальным вопросом.

И все же война против Франции стала тогда первой настоящей немецкой национальной войной, и расширение Северогерманского Союза, достигнутое в ходе этой войны, в национальном сознании стало настоящим «основанием Рейха». В 1870 году немецкое национальное движение соединилось со своими корнями во времена Наполеона: оно снова происходило против Франции, оно снова было против императора Наполеона, и многие немецкие националисты в Пруссии, в Северной Германии, но также и в Южной Германии, восприняли 1870 год как реванш за наполеоновские завоевательные войны в первые 10 лет девятнадцатого столетия. Национальная гордость и ненависть к французам того времени — всё это неожиданно снова было — и на этот раз немцы были более сильными! Это было чудесно, так и должно было оставаться, и Германия должна теперь окончательно встать на ноги и консолидироваться как государство. Таково было настроение, которому поддался Бисмарк.

Примечательным образом он поддался не полностью. Этот человек, который до 1866 года решительно аннексировал северогерманские государства, смещал их монархов, жестко усмирял младших партнеров по Северогерманскому Союзу, стал теперь вдруг действовать как государственный деятель времен Меттерниха. Он терпеливо вёл продолжительные переговоры с королем Баварии и с королем Вюртемберга, с великим герцогом Баденским и с герцогом Гессен-Дармштадта, и он делал им значительные уступки. Все в определенной степени сохраняли собственный суверенитет, Бавария даже реальную государственность: весьма широкую собственную налоговую систему, собственную почту, собственную железную дорогу, собственную армию (которая должна была поступать под командование германского кайзера только в военное время) и, что было наиболее неслыханным, право содержать собственные посольства, собственную дипломатию за границей! Английский историк Тэйлор назвал как-то Бисмарка не «основателем рейха», а «предотвратителем рейха», как человека, который преследовал лишь столько национального единства, сколько он безусловно должен был добиться. И в действительности Германский Рейх Бисмарка, гораздо более, чем Северогерманский Союз, имел характер конфедерации, чем федерации.

Потому что хотя Бисмарк при «основании Рейха» всё ещё был готов заключать договоры с национальным движением и удовлетворять его эмоциональные потребности, он ни в коем случае не преследовал цель превратить Германию в ведущую и господствующую державу Европы. Это еще отчетливее видно во время его правления во вновь основанном Германском Рейхе. И при нём Пруссия всё еще оставалась в Германии основной силой; а это уже не было в Рейхе столь же само собой разумеющимся, как это было в Северогерманском Союзе. Напротив: после того, как были удовлетворены все малонемецкие желания, то следующей так сказать естественной национальной целью была Великая Германия.

Если подумать о том, что история Германского Рейха привела к тому, что в его последний и самый динамичный период рейхсканцлером был австриец, что этот последний рейхсканцлер из Малой Германии Бисмарка вскоре сделал Великую Германию, и что эта Великая Германия затем стала проводить агрессивную и экспансионистскую политику, которая была диаметрально противоположна политике Бисмарка, и что все это сопровождалось таким восторженным настроением, какое Бисмарк в Малой Германии никогда, даже не в 1870 году, не встретил — тогда, пожалуй, можно сказать, что наивысший триумф Бисмарка — основание Германского Рейха — уже содержал корни его крушения и был зародышем его заката.

43 года истории рейха между войной 1870–1871 гг. и Первой мировой войной образуют единый период, если смотреть с внешней стороны. В этот период времени не изменились нисколько ни немецкие границы, ни конституция Германии, не было ни войны, ни революции, и в истории Германского Рейха эти 43 года образуют не только наиболее продолжительный период, но также и самый стабильный. Но при ближайшем рассмотрении эти 43 года всё же распадаются на два отчетливо различных этапа: эпоха Бисмарка до 1890 года и эпоха Вильгельма (или кайзеровский период) после 1890 года. Если обобщать, то в первый период, во время Бисмарка, внутренняя политика была большей частью неудачной и противоречивой, а внешняя политика — очень благоразумной и мирной. Во время Вильгельма все было наоборот. Внутриполитически это была почти что эпоха обретенного единства, однако внешнеполитически она шла авантюристическим курсом, который и привёл к катастрофе. Конечно же, следует добавить, что как раз внешняя политика во время Вильгельма сопровождалась всеобщим национальным одобрением.

Период правления Бисмарка в Германии, после того как прошло опьянение победой и основанием рейха, с точки зрения настроя общества был несчастливым. Период Вильгельма напротив был вплоть до Первой мировой войны счастливым временем. Частично причины этого были совершенно просто экономическими. Со времени экономического краха 1873 и даже еще и после периода Бисмарка, до 1895 года, по всей Европе и в том числе в Германии царила стагнация или рецессия, в то время как с 1895 до 1914 года был период почти постоянного экономического бума. Мы на собственном опыте и сегодня еще испытываем, что политический настрой в стране собственно гораздо более зависит от экономики, чем от политики, хотя в несоциалистических странах политика ни в коем случае не определяет экономику. Но Бисмарку как раз не повезло, что почти все его время было периодом экономического застоя; Вильгельму II. сопутствовала удача в том, что в его время вплоть до войны — и в определенном смысле и во время войны — был экономический подъём. Впрочем, с этим связано еще кое-что иное. Во времена Бисмарка еще было стремление на Запад, постоянное переселение из аграрных старопрусских областей в западные индустриальные области. Отсюда за двадцать лет правления Бисмарка более миллиона немцев переселились в Америку. После его отставки с поста канцлера переселение немцев снизилось и в конце концов почти полностью прекратилось. Немцы теперь и на родине находили полную занятость, а их труд стал лучше оплачиваться.

Но все эти обстоятельства, которые относятся к делу и которые следует назвать, представляются мне не моей темой, поскольку Германский Рейх (который с момента своего рождения был смертельно болен, как однажды написал историк Артур Розенберг) в своих экономических обстоятельствах и во внутренней политике ни разу не потерпел крах, а произошло это в его внешнеполитическом положении и в его внешней политике.

Тем не менее, в этом месте следует привести некоторые замечания относительно внутренней политики эпохи Бисмарка, которые, как сказано, создали много несчастий. Бисмарк внутриполитически построил свое основание рейха на компромиссе консерваторов с либералами, которые одновременно были националистами. Правда, его «министерство кризисов» в Пруссии начало свою деятельность с тяжелого конфликта между правительством и либералами; но Бисмарк с самого начала имел в виду соглашение со своими противниками и он верил, что сможет прийти с ними к почётному миру. Это должно было основываться на двойной основе, тем что он, во-первых, удовлетворит национальные стремления либералов, а они, во-вторых, после примирения будут участвовать во внутренней политике рейха. Бисмарк лично был консервативным монархистом. Но конституционный компромисс, на котором покоился рейх, предусматривал полупарламентскую монархию, и политический компромисс, которого он желал при основании рейха, была прочной коалицией консерваторов и национальных либералов. «Железный канцлер» с 1867 до 1879 года в основном из консервативных предпосылок проводил либеральную политику с либералами; в конце он зашел столь далеко, что хотел ввести в прусское правительство одного из них, ганноверца Бенигсена, возможно даже как вице-премьер-министра. Это не получилось. Тем не менее: Бисмарк честно провел свой либеральный период. Что он не предусмотрел, это было то, что компромисс с национал-либералами после 1871 года не ограничивался внутренним удовлетворением.

Примерно к моменту основания рейха Бисмарк совершенно неожиданно обнаружил себя противостоящим двум совершенно новым политическим партиям и силам, с которыми он не придумал ничего лучшего, кроме как вести войну на уничтожение — и которую он проиграл. Это были центристы и социал-демократы. Обе партии были основаны примерно в то же время, что и рейх, так что они были истинными партиями рейха. Бисмарк несправедливо называл их врагами рейха.

Он основывал свою теорию враждебности этих партий к рейху на их международных связях. Центр был партией немецких католиков, а католическая церковь была и является и сейчас бесспорно международным явлением. Центр со своей стороны как раз в то время был сильно ориентирован на Рим — называли это бранным словом «ультрамонтан[7]», поскольку они так сказать через горы смотрели на Рим. Но самым интересным у центра на долгое время было совершенно иное. Все другие немецкие партии были партиями классовыми: консерваторы — партия аристократии, либералы — партия в то время сильно поднимавшейся буржуазии, социал-демократы, которые теперь добавились к ним, были сначала чисто рабочей партией. Центр же, напротив, не был связан ни с каким классом, он включал в себя все классы: была повсюду католическая аристократия, даже высшая аристократия, была сильная католическая буржуазия, и естественно были католики-рабочие. Центр пытался интегрировать в себя все эти классы и внутри решить их противоречия. Это было новым. Этот центр был партией такого типа, какого еще не было до того в Германии и в Европе: народной партией. Это интересно потому, поскольку в настоящее время нами управляют практически только лишь такие партии. Прежде всего, партия центра несомненно является историческим предшественником сегодняшнего христианско-демократического союза.

Как раз этот характер центра, его перекрывающая классы структура вызывали тревогу у Бисмарка. Он знал, как обходиться с классами, и сам совершенно осознанно был представителем своего класса прусских юнкеров. Для него было естественным заключать компромиссы с другими классами и классовыми партиями. Но партия, которая не представляла никакого класса, казалась ему государством в государстве, «врагом рейха»; и в семидесятые годы он пытался — в отличие от того, как он вёл себя с либералами в шестидесятые годы — не привести центр к миру путём борьбы, а уничтожить его, разгромить.

Это ему не удалось. Центр с самого начала был сильной партией, и в семидесятые годы, во время так называемой культурной борьбы (как была названа война Бисмарка против центра на уничтожение) он стал еще сильнее.

В случае социал-демократов этот отличительный признак отсутствовал. Социал-демократы образовывали классовую партию, и Бисмарк в целом понимал, что рабочий класс, четвертое сословие, тоже политически формируется и хочет участвовать в разговоре, защищать свои интересы. В шестидесятые годы он дружелюбно общался с Лассалем, отцом-основателем социал-демократии, даже строил определенные политические планы, из которых однако затем ничего не вышло. Что раздражало Бисмарка в социал-демократии, это был не её классовый характер, а в первую очередь её интернациональный настрой и, во-вторых, что еще важнее, её в то время еще революционная направленность.

Социал-демократы при основании были революционной партией, которая в речах производила много шума и открыто заявляла, что она желает совершенно другое общество, совершенно другое государство. Врагами рейха по этой причине они не были. Свою революцию они хотели провести вполне в рамках Германского Рейха. Но у Бисмарка было глубокое отвращение к революции, которое он принес с собой из 1848 года, и от которого не мог избавиться на протяжении всей жизни. Он желал классового общества, он хотел общества, в котором его класс — компромиссным образом совместно с либеральной буржуазией — был бы ведущим. Возможно, при известных условиях он был бы готов включить в государствообразующий компромисс также и рабочий класс. Но революции он боялся и ненавидел её.

И таким образом Бисмарк с 1878 года вёл беспощадную борьбу против социал-демократов. «Закон против угрожающих обществу устремлений социал-демократии» предусматривал ужасные вещи: выдворение её вождей — не из Германии, но из их теперешних мест обитания, — запрет социал-демократических объединений, собраний, печатных изданий, газет. Во второй половине времени правления Бисмарка социал-демократия существовала в лучшем случае еще полулегально. Она реально преследовалась. Хотя она могла участвовать в выборах в рейхстаг, вести предвыборную борьбу и быть представленной в рейхстаге. На эти конституционные права Бисмарк не покушался. Но всё остальное было для СДПГ запрещено. И всё же: удивительно неудержимым образом социал-демократия во время этих преследований от выборов к выборам становилась всё сильнее. Это было одно из мрачных облаков на политическом небосклоне, которые висели на нем во время правления Бисмарка. Бисмарку не удалось разделаться с СДПГ, но он никогда не прекращал бороться с ней. Совсем уже к концу он хотел обострить борьбу даже вплоть до полного запрета и высылки руководителей социал-демократии из рейха. Из этого тогда ничего не вышло.

Разумеется, он пытался победить социал-демократов также конструктивными методами. В восьмидесятые годы — годы преследований социалистов — были заложены основы немецкой политики социального страхования: в 1883 году страхование по болезни, в 1884 году страхование от несчастного случая, в 1889 страхование по инвалидности. Тогда это была неслыханно смелая и новая политика. Нигде не было ничего подобного — только в Германии. Поэтому Бисмарка почитают как отца современного немецкого социального государства, и в действительности в социальной политике Германия всё время вплоть до конца рейха шла впереди других стран — и идет еще и сегодня. Но Бисмарк рассматривал эту политику как часть своей борьбы против социал-демократии. Он надеялся увести рабочих от социал-демократов тем, что он улучшал их социальное положение с помощью государства. Это ему не удалось. Рабочие принимали социально-политические благодеяния, но они не давали себя подкупить. Они оставались социал-демократами.

К этому можно здесь добавить еще нечто иное, а именно то, что Бисмарк вообще во второй половине своего периода правления, с 1979 года, пытался политически непосредственно соответствовать экономическим интересам различных немецких классов. В 1879 году он основал «Картель производящих сословий», то есть союз между сельским хозяйством и крупной промышленностью. Введением защитных таможен он обеим группам сделал одолжение. Можно сказать, что он — почти что немного по-марксистки — пытался оформить рейх как единое целое не только политически, но и социально-политически.

Этот рейх уже к концу эпохи Бисмарка проявил свою двойственную внутри-политическую природу, которая также продолжает действовать вплоть до нашего времени в Федеративной Республике. Наряду с партиями возникли объединения. Союз фермеров, правда, возник лишь после отставки Бисмарка, в 1893 году, как организация преимущественно земледельцев к востоку от Эльбы. Это была вообще-то внутренняя коалиция между крупными аграриями и малоземельными крестьянами. Но уже до того существовали центральное объединение немецких промышленников, союз тяжелой промышленности; ганзейский союз ориентированной на экспорт легкой промышленности, в котором также активно участвовали финансовые организации и банки; и наконец, профессиональные союзы, которые совершенно независимо от социал-демократической партии старались непосредственно улучшить положение рабочего класса в экономической области — не посредством политической революции, а через совместную борьбу за лучшие условия работы и жизни, прежде всего за более высокую заработную плату. И это всё также относится к тому, на что Бисмарк повлиял во внутренней политике.

При всем этом внутриполитический настрой во всё время правления Бисмарка оставался несчастливым и раздраженным, и это было так не только из-за экономического застоя, но также и из-за политики Бисмарка, и возможно еще более из-за стиля бисмарковской политики. Бисмарк никогда не был политиком обходительным, дипломатичным, он редко достигал триумфа посредством любезности, и озлобленность, которая к концу его жизни, после его отставки, полностью овладела им, отчетливо проявилась уже в час его величайшего триумфа, в январе 1871 года («несколько раз у меня возникало настоятельное желание стать бомбой, чтобы всё здание целиком превратилось в руины», — писал он через три дня после провозглашения кайзера своей жене из Версаля). Предполагают, что у Бисмарка уже тогда было чувство, что он перескочил за свою собственную цель, которой достиг в 1867 году; что своим союзом с национализмом он будет унесен слишком далеко и достигнет нечто такого, что не сможет функционировать и вероятно не сможет удержаться надолго. Глубокий пессимизм, с которым Бисмарк смотрит на свою работу в период после основания рейха, очевиден, и он основывается как на внутреннем, так и на внешнем положении рейха.

Внутриполитически ему отравляла жизнь его непрекращающаяся борьба с партиями и с рейхстагом. В 1867 году он с определенной заносчивостью призвал рейхстаг (тогда еще только северогерманский): «Давайте усадим Германию, так сказать, в седло! Она уже сможет скакать». В 1883 году он, печально цитируя самого себя, недвусмысленно отказывается от этих своих слов: «Этот народ не может скакать!… Я говорю это без горечи и совершенно спокойно: будущее Германии я вижу в черном цвете» (письмо к Роону). Автор письма имеет в виду внутреннее, а не внешнее. Во внешнем же ему всё время докучает «кошмар коалиций» — «то, что миллионы штыков в основном имеют противоположную направленность — в центр Европы, что мы находимся в центре Европы и уже вследствие своего географического положения, а кроме того и вследствие всей европейской истории преимущественно являемся мишенью коалиций других держав» (речь в рейхстаге в 1882 году). Кто-то сказал ему: «У Вас кошмар коалиций!» Он ответил на это: «Этот вид кошмара будет оставаться для немецкого министра еще долго, а возможно и всегда, весьма обоснованным».

Однако сомнительно, действительно ли обоснованный страх Бисмарка перед вражескими коалициями имел только лишь географические и исторические причины. Скорее он был внешнеполитическим. Проясним себе, в чём состояло великое изменение, которое произвёл Бисмарк основанием рейха в 1870–1871 гг. и которое позже английский премьер-министр Дизраэли уже тогда назвал «немецкой революцией». До того времени населенный немцами центр Европы всегда был областью множества малых, средних и пары больших государств, которые были слабо связаны друг с другом (и с другими европейскими странами) и которых их соседям в общем и в целом нечего было бояться. Нельзя сказать, что Германский Союз в течение полувека с 1815 до 1866 года когда-либо представлял угрозу преобладающей коалиции европейских великих держав и зависимых от них стран. Но теперь на их месте неожиданно стояло сплоченное, большое, очень сильное, очень милитаризованное государство. На месте большой губки или большой, многоскладчатой полимерной прослойки, которая мягко амортизировала Среднюю Европу от внешних сил, оказался так сказать бетонный блок — вызывающий страх бетонный блок, из которого торчало очень много пушечных стволов. И это превращение — вызывающее восторг у немецких националистов, но вызывающее опасения у остальной Европы — произошло в войне, в которой новая немецкая великая держава проявила как огромную силу, так и несомненно определенную грубую жёсткость. Немецко-французская война 1870–1871 гг. не велась и не была окончена с разумной умеренностью, как прусско-австрийская война 1866 года. В особенности аннексией Эльзас-Лотарингии Бисмарк так сказать сотворил для Германского Рейха заклятого врага в лице Франции. Бисмарк сам очень скоро высказал на этот счёт нечто весьма примечательное, что малоизвестно. Уже в августе 1871 года он доверительно сообщил именно тогдашнему французскому поверенному в делах в Берлине, что он тотчас же подтвердил в Париже документами: «Мы начали с ошибки, тем, что отобрали у вас Эльзас-Лотарингию, если мир должен быть длительным. Потому что для нас эти провинции представляют затруднение, Польшу с Францией за нею». Так что он знал, что делает. Почему же он все же это сделал? Об этом еще и теперь гадают историки. Немецкое национальное желание, старонемецкий, лишь за 200 лет до того аннексированный Францией Эльзас вернуть «домой в рейх» вряд ли было мотивом Бисмарка. Бисмарк никогда не идентифицировал свой новый Германский Рейх со старой империей, центр которой был вовсе не в Пруссии.

Сильнее был военный аргумент. Крепости Страсбург и Метц были для военных ключом к новым южнонемецким областям Германского Рейха. Но обычно Бисмарк заботился о том, чтобы не привлекать военные аргументы. Если в этот раз он это сделал, то вероятно потому, что он в любом случае ожидал от французов войны-реванша — «Чего они нам никогда не простят, это нашей победы», сказал он в 1871 году несколько раз — и под углом точки зрения ожидания войны военный образ мыслей и для него приобрел больший вес. Можно сказать, что в первые после 1871 годы кошмаром Бисмарка меньше были коалиции, чем угроза французского реванша. Это проявилось при первом внешнеполитическом кризисе рейха Бисмарка. В 1875 году Франция, которая очень быстро оправилась от войны и от репараций, существенно увеличила свою армию. В ответ на это Германский Рейх тотчас же, даже если вначале и неофициально, ввёл угрожаемое положение. Некая берлинская газета появилась с передовой статьёй «Война на пороге?»

Бисмарк всегда отрицал, что он в действительности хотел второй, превентивной войны против вновь усиливающейся Франции. Это вполне правдоподобно. Для него речь шла скорее о предотвращении французского военного реванша, которого опасались, о запугивании. Но тут произошло нечто неожиданное. Англия и Россия никаким образом не вмешивались в войну 1870 года. Россия тогда даже приняла весьма благожелательный нейтралитет в отношении Пруссии и возникающего Германского Рейха. Но теперь Англия и Россия вмешались в Берлине. Они объявили, что не будут безучастно наблюдать дальнейшего ослабления Франции. Впервые проявилась как бы тень будущей Первой мировой войны: та возможная коалиция между Францией, Англией и Россией, которую Германский Рейх несмотря на всю свою силу по человеческим меркам не смог превзойти и под удар которой он подставился, когда он перешёл за пределы достигнутого в 1871 году.

Бисмарк был глубоко оскорблён: при всех своих угрожающих жестах он имел в виду оборону, а не нападение, и он реагировал с глубоким, в том числе с личным ожесточением в отношении правивших тогда английских и русских государственных деятелей. В особенности это касалось русского канцлера Горчакова. Важнее нечто иное: лишь с момента «Кризиса войны на пороге» в 1875 году «кошмар» французского реванша сменился для Бисмарка «кошмаром» коалиций. И лишь с этого времени можно говорить об активной мирной политике Бисмарка — политике, которая отождествляла интересы Германского Рейха с предотвращением войны между европейскими великими державами. Это та политика, которая ныне составляет славу Бисмарка. Но заслуживает глубокого размышления то, что и ему не удалось уберечь Германский Рейх от опасных конфликтов.

Основы своей мирной политики Бисмарк изложил в знаменитом предписании Киссингеру от 1877 года, в котором ключевым было: «Картина, которая мне представляется: не какие-либо приобретения территорий, но такая политическая ситуация, в которой все державы, кроме Франции, нуждаются в нас, и вследствие своих отношений друг с другом по возможности воздерживаются от коалиций против нас». К этому еще подстрочное примечание: оно касается двух слов: «кроме Франции». Еще в 1860 году Бисмарк в письме к своему тогдашнему наставнику Леопольду фон Герлаху писал, что несмотря на все сомнения, он должен держать открытой возможность совместных действий также и с Францией, «поскольку нельзя играть в шахматы, когда из 64 клеток на доске 16 являются запретными». Теперь же он принимает это ограничение как неизбежное. Поистине ужасная помеха, если призадуматься.

В остальном политика Бисмарка означала гораздо более существенный отказ. Её можно сформулировать в пяти пунктах:

1. Отказ от какого бы то ни было территориального приращения в Европе.

2. В связи с этим подавление всех экспансионистских устремлений в Германии, в особенности великогерманских устремлений.

3. Постоянное развенчание иллюзий о возможности присоединения всех «неспасенных» немцев, которые с момента образования рейха остались исключенными из него, в особенности австрийских и балтийских немцев.

4. Категорическое неучастие в заокеанской колониальной политике остальных европейских держав. Это напротив должно было служить тому, чтобы эти державы отвлечь вовне, «на периферию» и удержать их от коалиций против европейского центра.

5. Если необходимо, активное предотвращение войн внутри Европы, в том числе и когда Германский Рейх не участвует непосредственно или не является заинтересованной стороной. Германский Рейх должен был играть роль свинцового груза внутри Европы, если представить её в образе сверхустойчивой игрушки «ваньки-встаньки». Это основывается на том знании, что европейским войнам всегда присуща тенденция к расширению.

В целом чрезвычайно респектабельная мирная политика, и такая, что в Германском Рейхе после ухода Бисмарка она никогда так и не нашла последователя. Впрочем, нельзя сказать, что она в своё время стала популярной в Германии. «Всемирно-политическая» динамика Германии Вильгельма II., ревизионизм Веймарской республики и захватническая политика Гитлера возбуждали совсем иной восторг. Но действительно исключительным является то, что и самому Бисмарку, при всём его желании и величайшем политическом мастерстве не удалось удержать свой Германский Рейх от опасных конфликтов. В этом отношении как раз история периода правления Бисмарка приводит к мысли, что его рейх с самого начала был несчастливым учреждением, возможно таким, которое невозможно было спасти. Всем последователям Бисмарка можно приписать определенные ошибки, которых можно было бы избежать. Но нельзя представить себе другого человека, который бы лучше, чем Бисмарк после 1871 года сохранял, консолидировал и хотел сделать своих соседей прочными составными частями европейской системы государств, по возможности незаменимыми. Если в конце концов и ему это не удалось — то может быть, ошибка была заложена в самом существе предмета?

Первые три пункта своей уточненной, представленной выше внешнеполитической программы Бисмарк проводил железной рукой, невзирая на сильное недовольство и сопротивление. От четвёртого — воздержания от колониальных захватов — он сам в 1884–1885 гг. на время отступил. Но ничто не имело таких роковых последствий, как величайший триумф его пятого пункта программы — предотвращение войны посредством кризисного управления — на Берлинском конгрессе в 1878 году. С него начинается, как отчетливо можно видеть в ретроспективе, дорога Германского Рейха в Первую мировую войну.

Обратимся сначала к враждебной программе Бисмарка колониальной политике, хотя она относится к более позднему времени, поскольку с ней легче разобраться: это редкий эпизод без обнаруживаемых последствий на длительном отрезке времени.

В 1884 и 1885 году четыре больших африканских области, в которых уже до того существовали частные торговые колонии немецких предпринимателей, были официально объявлены Бисмарком находящимися под защитой Германского Рейха: Того, Камерун, Германская Восточная Африка[8] и Германская Юго-Западная Африка[9]. Факт как таковой является несомненным. Но относительно мотивов Бисмарка единства в рядах историков не было никогда. Ганс-Ульрих Велер, который представил на эту тему объёмное исследование, обобщил их в определении «социал-империализм». При этом он смог сослаться в этом отношении на самого Бисмарка, когда Бисмарк в январе 1885 года обратился к немецкому послу в Лондоне (который из-за германо-английских трений, что принесла с собой новая колониальная политика, нисколько не был в восторге от этой ситуации). Он писал послу, что колониальный вопрос «по причинам внутренней политики» становится вопросом жизни. Но по сути это заменяет одну загадку другой: что это были за «причины внутренней политики»? Велер представляет целый пакет возможных внутриполитических мотивов: экономическая депрессия, особенно обострившаяся как раз после 1882 года, «колониальный дурман» в общественном мнении как предполагаемый выход из ситуации, определенная боязнь попасть к шапочному разбору в отношении сокращения неподеленных областей Африки, также предвыборная борьба 1884 года, и наконец бросающееся в глаза совпадение по времени колониальной политики с равным образом новой политикой социального страхования, в общем и целом — потребность при ослаблении триумфальных чувств от происшедшего более чем за десять лет до этого основания рейха создать новый национальный фактор объединения.

Для меня более убедителен другой мотив, который Велер приводит лишь как «побочный аспект». В соответствии с ним трения с Англией, которые принес с собой неожиданный поворот к колониальной политике, как раз намеренно искались Бисмарком в 1884–1885 гг., и притом по исключительно внутриполитической, даже по личной причине. Это делалось ввиду угрозы создания либерального «кабинета Гладстоуна» при кайзере Фридрихе III. По свидетельству позднейшего рейхсканцлера Бюлова сын Бисмарка Герберт доверил ему следующую информацию: «Когда мы вступили на путь колониальной политики, кронпринц еще не был болен, и мы должны были рассчитывать на длительное правление, при котором доминировало бы английское влияние. Чтобы предотвратить это, следовало внедрить колониальную политику, которая в любой момент времени могла вызвать конфликты с Англией». Существует также ещё более определенное — правда, еще менее прямо выраженное — высказывание самого Бисмарка в этом смысле. Если это объяснение соответствует действительности, то тогда «внутренние причины» для неожиданного поворота Бисмарка к колониальной политике становятся совершенно очевидными: с его помощью Бисмарк превентивно боролся за свое собственное положение. Прежде чем осуждать его за это, следует подумать о том, что он считал колониальные споры с Англией контролируемыми (как оказалось, по праву), однако самого себя — пожалуй с весомым правом на это — рассматривал как незаменимого.

Не будем забывать: Бисмарк никогда не был диктатором, никогда не был конституционным властелином. Он был прусским премьер-министром и немецким рейхсканцлером, которого всегда можно было уволить. То, что с начала кайзеровского рейха была почти двадцатилетняя «эпоха Бисмарка», это была конституционная аномалия, объяснимая только непредвиденным долголетием кайзера Вильгельма I. В своем собственном положении Бисмарк всегда зависел от того, что он всегда сохранял кайзера на своей стороне (будь это добровольно или же под давлением), что в заключение, после вступления на трон Вильгельма II. стало видно лишь отчетливее. Теперь же, в 1884 году, кайзер Вильгельм I. был уже очень стар. Следовало учитывать его естественный уход из жизни в любой момент. Однако кронпринц Фридрих, который тогда стал бы кайзером, был либералом, женатым на англичанке, на него оказывала влияние его жена, и он всегда совершенно открыто объявлял, что хочет проводить внутри страны более либеральную политику, а во внешней политике примыкать к Англии. Чтобы противодействовать этому, чтобы затруднить кайзеру, его, Бисмарка, замену на мыслящего совсем по-иному рейхсканцлера, Бисмарку требовалось антианглийское настроение в стране, и он его умышленно подогрел колониальной политикой, как мне представляется. В пользу такого толкования говорит также то, что Бисмарк в конце восьмидесятых неожиданно отказался от колониальной политики, когда старый кайзер против ожиданий прожил еще почти до своего 92-го дня рождения, в то время как кронпринц смертельно заболел. Тем самым угроза немецкого «кабинета Гладстоуна» была преодолена, положение Бисмарка обеспечено — и его интерес к немецким колониям угас столь же быстро, как он воспламенился. Наиболее известное высказывание Бисмарка против колониальной политики относится к 1888 году. Один из энтузиастов колоний посетил Бисмарка, расстелил перед ним большую карту Африки и указал ему, что за сокровища там находятся. Тогда Бисмарк сказал ему: «Ваша карта Африки конечно же очень хороша, но моя карта Африки находится в Европе. Вот здесь Россия, а вот здесь Франция, и мы посредине. Вот моя карта Африки».